अतुल कनक

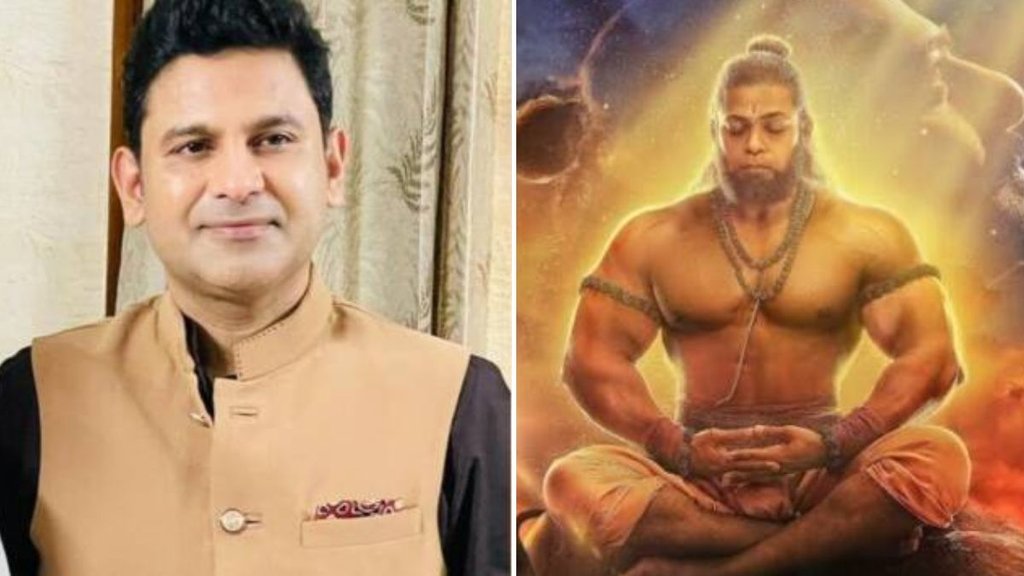

पिछले दिनों एक पौराणिक कथा पर आधारित फिल्म प्रसारित हुई। उम्मीद की जा रही थी कि इस फिल्म में संवादों की भाषा बहुत श्लाघनीय होगी। मगर जब लोगों ने फिल्म देखी तो उन्हें इतनी निराशा हुई कि सोशल मीडिया विरोध के स्वरों से पट गया। फिल्म लेखक ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वे लोगों की रुचि के अनुसार भाषा का उपयोग करना चाहते थे। हालांकि बाद में यह भी कहा गया कि आम जन की भावनाओं को देखते हुए फिल्म के संवादों में बदलाव किया जाएगा।

भाषा मनुष्य के विचारों को ही अभिव्यक्त नहीं करती, बल्कि मनुष्य मन की तहों को भी खोलती है। राजस्थानी के कवि प्रेमजी प्रेम ने एक गीत में कहा था- ‘सांस को सजनिया, कांई रे भरोसो/ सोच सोच बोलो, बोल बोल सोचो’। पुराणों में ऐसी अनेक कहानियां, हैं जिनमें बताया गया है कि किसी आसुरी शक्ति ने अपनी तपस्या से देवता को तो प्रसन्न कर लिया, लेकिन वरदान मांगते समय उसकी जुबान ऐसे फिसली कि वरदान वस्तुत: श्राप हो गया। यह जो जुबान फिसलने का प्रतीक है, यह भाषा के प्रयोग के प्रति व्यक्ति विशेष की लापरवाही का ही द्योतक है।

एक प्रसिद्ध कहानी है। ज्योतिष का अध्ययन करने के बाद दो मित्र राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने दोनों से अपना भविष्यफल जानना चाहा। ग्रह-नक्षत्रों की गणना और वांछित विवेचन करने के बाद पहले मित्र ने कहा कि ‘हे राजा, आपका सारा परिवार आपकी आंखों के सामने ही खत्म हो जाएगा।’ राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे जेल में बंद करा दिया। फिर दूसरे ज्योतिष की बारी आई।

उसने विनम्रतापूर्वक कहा, ‘बधाई हो राजन, आप अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र पाऐंगे।’ राजा खुश हो गया और उस पंडित को खूब इनाम दिए। दोनों ज्योतिष मित्रों ने बात एक ही कही थी, लेकिन दोनों का अंदाज अलग-अलग था। इसी बदले हुए अंदाज ने परिणामों को भी प्रभावित किया। भाषा का वह संस्कार किसी भी स्थिति में वरेण्य नहीं कहा जा सकता, जिसका उपयोग सुनने वाले के मन में गालिब की तरह यह सवाल जगा दे- ‘तुम्हीं कहो, ये अंदाज-ए- गुफ्तगू क्या है?’

अस्सी के दशक में जब बीआर चोपड़ा ने महाभारत धारावाहिक के संवाद लिखने की जिम्मेदारी राही मासूम ‘रजा’ को दी थी, तो बहुत से लोगों ने सवाल खड़े किए थे। दरअसल, वे लोग अपने पौराणिक नायकों के योग्य भाषा की उम्मीद उनसे नहीं कर रहे थे। लेकिन जब धारावाहिक का प्रसारण हुआ तो भाषा की प्रांजलता ने सबका मन मोह लिया। ऐसा नहीं कि आम भारतीय भाषाओं के लचीलेपन के प्रति उदार नहीं है, लेकिन जब वह अपने आस्था के नायकों के संदर्भ में संवादों की कल्पना करना चाहता है, तो लचीलेपन के नाम पर उच्छृंखलता को आत्मसात नहीं कर पाता।

आस्था के केंद्र में रहे नायकों की होती है एक खास छवि

किसी भी समाज की आस्था के केंद्र में रहे नायकों की एक खास छवि होती है और प्रयोग के नाम पर उस छवि को ‘टपोरियों की भाषा’ के हवाले कर देना किसी सभ्य समाज के लिए रुचिकर हो भी नहीं सकता। आमजीवन पर रची जा रही रचनाओं के संदर्भ में तो यह एक तर्क हो सकता है कि अपने समय की भाषा का इस्तेमाल किया गया, लेकिन पौराणिक संदर्भों में इस तर्क को इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनमानस यह अपेक्षा करता है कि न केवल वेशभूषा और भव्य ‘सेट्स’ के दम पर उन नायकों के काल को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा, बल्कि भाषा के स्तर पर उनके समय और उनके व्यक्तित्व की गरिमा का निर्वाह किया जाएगा।

आम बोलचाल की भाषा में तो परस्पर विवादों के समय कई बार भाषा बहुत असंयत हो जाती है, लेकिन क्या हम यह कल्पना कर सकते हैं कि महाभारत के युद्ध के पूर्व कौरवों के दरबार में मैत्री का संदेश लेकर गए कृष्ण दुर्योधन के व्यवहार से क्षुब्ध होकर भाषा की शुचिता से परे जाएंगे। उनके आक्रोश को लिखने के लिए तो कवि की कलम में- जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे’ जैसी पंक्तियां लिखने की सामर्थ्य ही आवश्यक है।

यह सच है कि समय के साथ किसी भी समाज के भाषाई संस्कार बदलते हैं। लेकिन आम बोलचाल की भाषा के नाम पर भाषाई शुचिता के संरक्षण की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय समाज परस्पर बोलचाल में भी भाषा के प्रति संवेदनशीलता का पक्षधर रहा है। भाषाई शुचिता के प्रति यह संवेदनशीलता कुछ प्रसंगों में हठ के स्तर तक पहुंच गई, जिसने संबंधित भाषाओं को चलन से बाहर कर देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन सिर्फ चलन में रहने के लिए तो जीवन में अपमूल्यों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अर्थशास्त्री ग्रेशम ने एक बार कहा था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जीवन के अधिकांश प्रसंगों में यह नियम रेखांकित किया जा सकता है। लेकिन भाषा के संदर्भ में जब भी बुरी नीयत को अच्छी नीयत पर हावी होने देना किसी भी स्थिति में शुभ नहीं कहा जा सकता। इसका एक कारण भी है। हर भाषा अपने प्रसार में संबंधित समाज के सांस्कृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक वैभव को संजोए होती है। जब भाषा के स्तर पर समझौता किया जाता है तो वह वैभव उपेक्षित हो जाता है।

उदाहरण के लिए, राजस्थान के मरुस्थलीय जीवन में बारिश और ऊंटों का विशेष महत्त्व है। शायद यही कारण है कि राजस्थानी भाषा में ऊंट के दो सौ से अधिक पर्यायवाची हैं और विक्रमी कलैंडर के अनुसार हर महीने होने वाली बारिश के लिए एक अलग नाम। क्या बारिश के लिए हर समय एक सामान्य संबोधन ‘बरखा’ काम में लेने वाले राजस्थानी भाषा की समृद्ध विरासत से खिलवाड़ नहीं करेंगे?

हिंदी के नाटककार सेठ गोविंददास ने एक बार कहा था- ‘हिंदी तो जगन्नाथ का रथ है’। ज्ञातव्य है कि जगन्नाथ के रथ को खींचने का अवसर पाना भी जनमानस में पुण्य और सौभाग्य का कारक माना जाता है। हिंदी ही नहीं, हर भाषा पवित्र होती है। आम बोलचाल की भाषा के नाम पर जब हम किसी बुजुर्ग को अमर्यादित संबोधन नहीं दे सकते, तो फिर उन पौराणिक पात्रों के संवादों की भाषा से खिलवाड़ कैसे सहजता से स्वीकार कर सकते हैं, जो पौराणिक पात्र देश- दुनिया में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत है कि हम गरिमा के साथ विनम्रता को भी वरेण्य मानते हैं।

संस्कृत की एक उक्ति कहती है- ‘विद्या विवादाय, धनं मदाय, शक्ति परेषां परिपीडनाय/ खलस्य साधोर्विपरीतमेतद् ज्ञानाय, दानाय च रक्षणाय।’ अर्थात दुष्ट व्यक्ति को विद्या इसलिए चाहिए कि वह विवाद कर सके, धन इसलिए चाहिए कि घमंड कर सके और ताकत इसलिए चाहिए कि दूसरों को परेशान कर सके, जबकि साधु प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और ताकत दूसरों की सहायता या रक्षा के लिए चाहिए होती है।

सृजन की क्षमता मनुष्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। महसूस सब कर सकते हैं, लेकिन अपनी अनुभूतियों को सार्थक अभिव्यक्ति देने का सुख सहजता से संप्रेषित भी नहीं किया जा सकता। भारतीय शास्त्रों में शब्द को ब्रह्म कहा गया है और यह भी प्रकारांतर से कहा गया है कि ब्रह्मशक्ति का उपयोग बहुत सोच-समझ कर किया जाना चाहिए। भाषाएं भी ब्रह्मशक्ति की तरह ही अमोघ होती हैं। उनके उपयोग के प्रति अगर संवेदनशीलता न बरती जाए तो वे निरर्थक विवादों को जन्म देती हैं। इस स्थिति से बचा जाना चाहिए।