राजेंद्र कुमार

प्रेमचंद ने 1930 में ‘विशाल भारत’ में, एक लेखक के तौर पर अपनी अभिलाषाओं के बारे में लिखा था-‘मेरी अभिलाषाएं बहुत सीमित हैं। इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा यही है कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम में सफल हों…!’ आज हम अपने स्वतंत्रता संग्राम में सफल होने के सत्तरवें बरस में हैं। स्वतंत्रता संग्राम की सफलता का परिणाम जिस लोकतंत्र के रूप में हमारे सामने आया, उसमें बहुमत का सम्मान करने का दावा हर पार्टी करती है और सरकार भी। लेकिन प्रेमचंद इस तथाकथित ‘बहुमत’ के दावे पर क्या कर रहे थे, उन्हीं के शब्दों में: ‘कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि राष्ट्र की सारी ताकत उस पार्टी के हाथ में आ आती है, जिसमें उस राष्ट्र के एक तिहाई, चौथाई या उससे भी कम आदमी होते हैं… कहने को तो बहुमत का शासन होता है, पर वह वास्तव में अल्पमत होता है।’ क्या यह प्रेमचंद के मात्र अपने समय का सत्य था? या आज हमारे समय में भी इस सत्य का कुछ अंश है?

प्रेमचंद का विश्वास था- ‘आने वाला जमाना अब किसानों और मजदूरों का है।’ (‘जमाना’: 1919) और यही विश्वास ‘गबन’ के देवीदीन को था- ‘बहुमत अब किसानों और मजदूरों का ही है।’ क्या यह विश्वास हमारी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सचमुच फलीभूत हो सका। प्रेमचंद ने किसानों को मजदूर बनते देखा था। आज मजदूर को हम क्या-क्या बनते देख रहे हैं?

1947 में, स्वतंत्रता संग्राम में तथाकथित सफलता की एक परिणति देश के विभाजन के रूप में भी हुई। क्या यह विभाजन मात्र हमारे भूगोल को बदलने वाला साबित हुआ था, हमारे इतिहास को भी? क्या यह धार्मिक और मानसिक विभाजन की प्रक्रिया के रूप में अब भी जारी नहीं है? इस प्रक्रिया को प्रेमचंद ने यों लक्षित किया था- ‘हिंदू अपनी संस्कृति को कयामत तक सुरक्षित रखना चाहता है, मुसलमान अपनी संस्कृति को। दोनों ही अपनी-अपनी संस्कृति को अछूती समझ रहे हैं। यह भूल गए हैं कि अब न कहीं मुसलिम-संस्कृति है, न कहीं हिंदू संस्कृति, न कोई अन्य संस्कृति। अब संसार में केवल एक संस्कृति है और वह है आर्थिक संस्कृति। मगर हम आज भी हिंदू और मुसलिम संस्कृति का रोना रोए जा रहे हैं।’ (‘सांप्रदायिकता और संस्कृति’) क्या आज यह रोना बंद हो गया है?

आज जब नई कर-व्यवस्था ‘जीएसटी’ का बखान चारों ओर चल रहा है, प्रेमचंद की याद इसलिए भी हमें आ रही है कि जिस ‘सबसे बड़े टैक्स’ पर प्रेमचंद की नजर थी, क्या उस टैक्स से भी हमें छूट मिल जाएगी? प्रेमचंद सबसे ज्यादा इस टैक्स की विडंबना के प्रति चिंतित थे- ‘गरीबों पर धर्म का जितना बड़ा टैक्स है, उतना शायद सरकार का भी न हो… आज स्वराज भी मिल जाए और यह भी मान लें कि उस वक्त किसानों से लगान कम लिया जाएगा और टैक्सों का भार कम हो जाएगा, फिर भी अंधविश्वास के सम्मोहन में अचेत जनता इससे ज्यादा सुखी न होगी।’ (हिंदू समाज के वीभत्स दृश्य) क्या हमारे समय को भी, इन वास्तविकताओं से जूझना अपेक्षित नहीं है? और अगर है, तो क्या हमें खुद अपने समय में ‘अपने प्रेमचंद’ की खोज का प्रयत्न नए सिरे से नहीं करना होगा? कहां हैं हमारे समय के प्रेमचंद?

प्रेमचंद जब लिख रहे थे, हम पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। प्रेमचंद 1936 में हमसे जुदा हो गए; और कहने को, वह हुकूमत भी नहीं रही, जिसे हम औपनिवेशिक साम्राज्यवाद के रूप में बहुत साफ पहचान लेते थे। लेकिन भारतीय जन-जीवन (खासकर किसान जीवन) से उठ कर सीधे जो पात्र प्रेमचंद के रचना-संसार में आए थे, क्या हम कह सकते हैं कि वे सब भी एकदम विदा हो गए? औद्योगिक विकास के नाम पर बड़े उद्योगपतियों की सेवा में किसानों की जमीनें अधिग्रहीत कर देने की जो तैयारी चली, उसमें प्रेमचंद की ‘रंगभूमि’ के ‘राजा महेंद्र सिंह’ और ‘जॉन सेवक’ जैसों की शिनाख्त करना क्या कोई बहुत मुश्किल काम है? और, उस सारी तैयारी को विफल कर देना क्या मुमकिन होता, अगर वहां के किसानों में कोई ‘सूरदास’ न होता- ‘रंगभूमि’ में जिसका सीधा मुकाबला उन राजा महेंद्र सिंह से है, जो नीति-धर्म की बातें करके जॉन सेवक द्वारा जमीन हड़पे जाने में मदद करते हैं।

‘गोदान’ के किसान की चेतना को जो प्रश्न बेध रहा था, वह यह था- ‘क्या हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि खुद भूखों मरें और दूसरों का पेट भरें। ‘पूस की रात’ के हल्कू और उसकी बीवी के सामने जो प्रश्न थे, वे इस त्रासद यथार्थ की कोख से पैदा हुए थे- ‘बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जनम हुआ है।’ और ‘मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें!’ इन सवालों के सही जवाब पाने की थोड़ी भी उम्मीद अगर हमारे लोकतंत्र में होने वाले तथाकथित विकास ने जगाई होती, तो हमारे समय ने किसानों की आत्महत्याओं का ऐसा रिकार्ड न बनाया होता- ढाई लाख से भी ऊपर पहुंच जाने वाला।

हम यह नहीं कहते कि हमारे समय के लेखकों की संवेदना अपने समय के यथार्थ से अछूती है। यह भी नहीं कि जिस तरह प्रेमचंद ने साधारण जनों और शोषितों-वंचितों के संघर्षमय जीवन के चित्रण में रुचि ली थी, वैसी रुचि लेने वाले लेखक आज नहीं हैं। हैं, और नई पीढ़ी से भी ऐसे लेखक आ रहे हैं। लेकिन, कई बार जो चीज खटकती है, वह यह कि संघर्ष करते साधारण जनों का जीवन उनके लिए उनकी रचना का ‘विषय’ तो बन जाता है, ‘मूल अनुभव’ नहीं बन पाता है, न मूल चिंता! प्रेमचंद से यही बात आज सीखने की है कि जीवन के जिस किसी भी क्षेत्र में हम जाएं, सिर्फ कहानी के लिए ‘विषय’ मार ले आने वाला ‘आखेटक’ बन कर न जाएं, बल्कि ‘अनुभव’ को उसकी समूची बेचैनी और समूचे त्रास में अपना अंतरंग होता पाने को जाएं।

प्रेमचंद के खुद के लेखन में भी कई रचनाएं ऐसी हैं, जहां ‘विषय’ है, पर ‘अनुभव’ नहीं है। लेकिन उनकी महान और कालजयी रचनाएं वही हैं, जो अपने ‘अनुभव’ का ऐसा अंतरंग हमें बना लेती हैं कि यह पूछने का हमें ध्यान ही नहीं रहता कि उनका ‘विषय’ क्या है। यही प्रेमचंद की सबसे बड़ी शक्ति है। और यही प्रेमचंद के आलोचकों की शायद सबसे बड़ी कठिनाई भी। जो प्रबुद्ध जन प्रेमचंद के कथा-विधान में कुछ ‘असाधारण’ खोजने निकलते हैं, उनके हाथ सिवा निराशा के और क्या आना है? लेकिन जो पाठक प्रेमचंद के पात्रों से अपने रिश्ते की पहचान के लिए निकलते हैं, प्रेमचंद उनके लिए हमेशा एक आशा हैं। आज तक के, किसी भी अन्य हिंदी लेखक से ज्यादा बड़ी आशा!

प्रेमचंद ने अपनी कई रचनाओं में अपने पात्रों का हृदय-परिवर्तन होते दिखाया है। इस ‘हृदय-परिवर्तन’ को गांधीवादी प्रेरणाओं से जोड़ कर देखने का चलन भी आम है। लेकिन इस प्रश्न पर भी विचार करना जरूरी है कि क्या मात्र ‘हृदय-परिवर्तन’ से प्रेमचंद के पात्रों की मूल संवेदना का रूपायन होता है? क्या कोई विभाजन इस तरह भी किया जा सकता है कि ‘हृदय-परिवर्तन’ गांधीवादी प्रविधि है और ‘बुद्धि-परिवर्तन’ मार्क्सवादी प्रविधि?

प्रेमचंद ने एक कहानी 1928 में छपाई थी- ‘खूनी’ शीर्षक से। इस कहानी की मुख्य पात्र ‘माया’ को जब पता चलता है कि उसके पति (बैरिस्टर व्यास) की हत्या हो गई है, तो इससे उसके हृदय को इतना आघात लगता है कि वह हत्यारे का पता लगाने चल पड़ती है ताकि अपने पति की हत्या का बदला ले सके। इस खोजबीन में जब उसे यह पता चलता है कि उसके पति की हत्या एक क्रांतिकारी संगठन के कार्यकर्ता ने की है, क्योंकि उसका पति अपने देश के बेकसूरों को सजा दिलाने में अंग्रेजों का साथ दे रहा था, तो ‘माया’ के हृदय में उस ‘खूनी’ के प्रति प्रतिशोध के भाव की जगह सहयोग का भाव जाग उठता है। क्या यह भी ‘हृदय-परिवर्तन’ ही न कहलाएगा? लेकिन इस ‘हृदय-परिवर्तन’ की विशेषता यह है कि इसमें केवल भावना का ही नहीं, विचार का भी योग है। इसलिए यह ऐसा ‘हृदय-परिवर्तन’ है, जो ‘बुद्धि-परिवर्तन’ भी बन जाता है। ‘खूनी’ जैसी कहानी लिख कर मानो प्रेमचंद खुद ही यह कहना चाहते थे कि उनकी ‘अपनी संवेदना’ को हिंसावाद/ अहिंसावाद के इकहरे खानों में न बांटा जाए। बहरहाल, प्रेमचंद के बारे में प्रचलित धारणाओं के असर से मुक्त होकर उनको अपने समय में एक नई तरह से खोजने की जरूरत है। ०

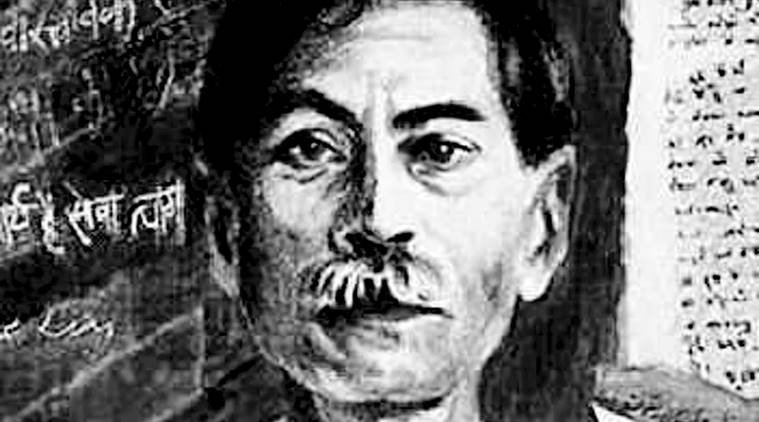

प्रेमचंद : एक परिचय पेज 3