झी लों-तालाबों की दुर्दशा की कुछ हालिया घटनाएं इस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय हैं। हाल में, देश की आइटी राजधानी कहे जाने वाले बेंगलुरू के एक दृश्य ने शहरवासियों समेत पूरे देश को चिंता में डाला है। बेल्लानदुर झील से अचानक भीषण धुआं निकलने लगा। दावा किया गया कि यह हादसा झील में मौजूद कचरा और प्रदूषण की वजह से हुआ। इसी तरह शहर की एक अन्य झील वॉर्थूर से निकलते प्रदूषित झाग ने लोगों को विचलित किया है। पिछले कुछ अरसे में बेंग्लुरू की ज्यादातर झीलों के साथ ऐसे ही हादसे हुए हैं। पिछले साल यहां की उलसूर झील में एक ही दिन में हजारों मछलियों की मौत की खबर आई थी।

इसके पीछे भयानक प्रदूषण को अहम वजह बताया गया था। झील में यह प्रदूषण नजदीक के एक बांध में आई दरार से रिसते पानी के जरिए आया था। प्रदूषित पानी के मिलने से उलसूर झील के पानी में आॅक्सीजन की मात्रा खतरनाक ढंग से कम हो गई, जिससे इसमें मौजूद जल-जीवों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया और वे मर गए। 2015 में भी शहर की एक अन्य झील येमलूर में भी ऐसे ही नजारे उपस्थित हुए थे। उस वक्त झील से गहरा धुआं निकलने और छिटपुट आग लगने की घटनाएं भी हुई थीं। बेंग्लुरू स्थित झीलों के ये हादसे ऊपर से छोटे अवश्य दिखते हैं पर इससे असल में जलस्रोतों के प्रति हमारी उपेक्षा दिखती है जो सदियों से हमारे बीच रहे हैं और पानी ही नहीं जमीन को उपजाऊ बनाने और जलवायु परिवर्तन में उनकी एक निश्चित भूमिका है। कभी शहर-कस्बों की शान कहे जाने वाले तालाब, बावड़ी, झील और वेटलैंड कहे जाने वाले ऐसे ज्यादातर जलस्रोत लोगों की लापरवाही और सरकारी उपेक्षा के कारण दम तोड़ रहे हैं। एक वक्त था जब आइटी सिटी के रूप में विख्यात कर्नाटक की राजधानी बेंग्लुरू को बेहतरीन आबोहवा के संदर्भ में भी जाना जाता था। इस शहर को ‘झीलों की नगरी’ की पदवी दी गई थी, लेकिन आज हकीकत यह है कि बेंग्लुरू मरती हुई झीलों का शहर बन गया है। पिछले सदी में यहां एक दूसरे से जुड़ी करीब 400 झीले-तालाब आदि थे जो औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण लगभग खत्म हो गए हैं।

तीन-चार वर्ष पहले यहां करीब 15-20 झीलों या वेटलैंड्स (नम क्षेत्रों) को पुनर्जीवित करने का अभियान चलाया गया था लेकिन उसके बाद भी यहां की झीलें सूख गई हैं। सिर्फ बेंग्लुरू ही नहीं, देश के ज्यादातर हिस्सों में झील-तालाब ऐसी ही उपेक्षा झेल रहे हैं। जैसे श्रीनगर कश्मीर की प्रख्यात डल झील को हालांकि आज भी खूबसूरत माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि चार दशक पहले यह तीस वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली हुई थी। बाद में यह विकास कार्यों, शिकारों की मौजूदगी व उनसे छोड़े जाने वाले प्रदूषण और गाद व कचरे की समस्या के कारण सिकुड़कर आधी रह गई। यह हाल तब है, जब इसकी साज-संभाल के लिए अब करीब सालाना 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। एक आंकड़ा 2015 में उत्तर प्रदेश के बारे में आया था जहां आरटीआई से मिली सूचना में बताया गया था कि पिछले 60-70 वर्षों में 45 हजार तालाबों-झीलों पर अवैध कब्जा करके उनका वजूद ही खत्म किया जा रहा है। आरटीआई से पता चला कि अकेले यूपी में ही एक लाख 11 हजार 968 तालाबों पर अतिक्रमण करके लोगों ने जमीन पर तरह-तरह के निर्माण करके उनके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर दिया, हालांकि इनमें से 66,561 तालाबों को बाद में कब्जे से मुक्त कराया गया। लेकिन क्या कर्नाटक, क्या दिल्ली और क्या मध्य प्रदेश, हर जगह तालाब-झील रूपी जमीनों पर कब्जे की होड़ चलती रही है।

फिलहाल हमारे देश में 2700 प्राकृतिक और 65 हजार मानवनिर्मित छोटी-बड़ी झीलें हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर शहरीकरण के कारण प्रदूषण और कचरे की मार झेल रही हैं। इससे उनके खत्म हो जाने का खतरा है। विज्ञानियों का कहना है कि हमारी धरती पर नम क्षेत्रों यानी वेटलैंड्स शहरीकरण के कारण हुए हमले भी पानी की कमी और प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मेदार हैं। झीलों, दलदली इलाकों और विशाल तालाबों आदि नम क्षेत्रों को विज्ञान की भाषा में वेटलैंड कहा जाता है। वेटलैंड न सिर्फ अपने भीतर पानी की विशाल मात्रा सहेजते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर आसपास की शुष्क जमीन के लिए पानी भी छोड़ते हैं। यहां तक की वातावरण की नमी कायम रखने में भी वेटलैंड सहायक साबित होते हैं। इसके अलावा ये जमा हो चुकी गंदगी को छानते हैं और अनेक जलीय तथा पशु व पक्षी प्रजातियों के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं।

गंदगी को अपने भीतर समा लेने और उसका संशोधन करने के लिहाज से वेटलैंड आसपास के पर्यावरण के लिए फेफड़े का काम करते हैं। वेटलैंड्स भूजल को किस मात्रा में और धरती की कितनी अतल गहराई पर संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसका एक प्रमाण 1999 में गंगा बेसिन के उत्तरी इलाकों में तेल की खोज के लिए बनाए गए ड्रिलिंग कूपों के जरिये मिला था। गंगा बेसिन के इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के लाल कुआं (काशीपुर), पूरनपुर (पीलीभीत) तथा बिहार के गनौली-रक्सौल आदि स्थानों को चिह्नित किया गया, जहां हिमालय की तलहटी व तराई-भांभर बेल्ट के लगभग सत्तर हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में करीब दो हजार मीटर की गहराई पर पानी के अपार भंडार होने का पता चला। इस भंडार की जानकारी मिलने पर केंद्रीय भूमिजल परिषद ने ‘डीप ड्रिलिंग फॉर ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन इन गंगा बेसिन’ विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी में साफ किया था कि जब गंगा बेसिन इलाके में पेयजल का संकट गहराने लगेगा तो ऐसे में यही भूमिगत जल काम आएगा। योजना बनाई गई कि इन इलाकों में फ्लोइंग कूप बनाए जाएं, जिनसे बड़े पैमाने पर पानी मिल सकेगा, साथ ही ऊर्जा की भारी बचत होगी। यह भूमिगत जल गंगा बेसिन के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार सहित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली परिक्षेत्र का पेयजल संकट दूर करने में खास भूमिका निभा सकता है। इससे संबंधित एक बड़ा उदाहरण मिसीसिपी नदी से सटा हुआ रिपैरियन वेटलैंड है, जो एकाध दशक पहले तक बाढ़ के पानी की विशाल मात्रा साठ दिनों तक रोके रखता था। जब उसका बड़ा हिस्सा निर्माण गतिविधियों की चपेट में आयाए तो वह वेटलैंड मुश्किल से बारह दिनों तक ही बाढ़ का पानी रोक पाने लगा।

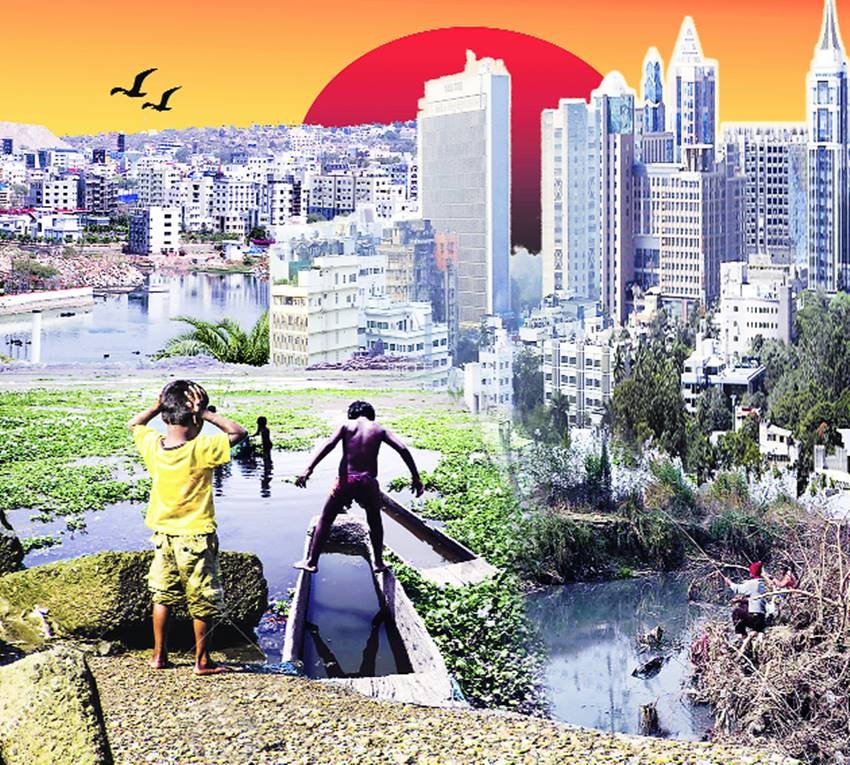

सवाल यह है कि क्या झील-तालाबों की शक्ल वाले ये वेटलैंड आगे भी बचे रहेंगे? लगातार बढ़ती आबादी के चलते उत्पन्न आवासीय संकट के समाधान के लिए अक्सर लोगों की नजर ऐसे ही वेटलैंड पर जाती है, जो ऊपरी तौर पर अनुपयोगी प्रतीत होते हैं। देश में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंग्लुरू और कोलकाता जैसे शहर बड़ी तेजी से हुए आवासीय निर्माणों की वजह से वेटलैंड गंवा चुके हैं। दिल्ली के इर्दगिर्द अनेक गांवों में कभी तालाबरूपी वेटलैंड की भरमार हुआ करती थी, लेकिन जब ये गांव राजधानी के संपर्क में आकर शहरीकरण का हिस्सा बने तो वेटलैंड से हाथ धो बैठे। कोलकाता से कुछ ही दूरी पर सुंदरवन मुहाने के इलाके के दलदलों पर निर्माण-माफिया का डाका ही पड़ चुका है। इस मुहाने के दलदली क्षेत्रों में निर्माण कार्य 1953 से जारी हैं जब हॉलैंड के विशेषज्ञों की देखरेख में यहां कोलकाता के उपनगरों की स्थापना का काम शुरू हुआ था। मुंबई, चेन्नई और बेंग्लुरू के दलदली इलाके मिट्टी से पाटकर किस तरह रातोंरात गगनचुंबी इमारतों में तब्दील कर दिए गए, यह कहानी हर कोई जानता है। बेंग्लुरू व उसके आसपास के तालाबों व झीलों के गायब होने का एक कारण मैसूर-बेंग्लुरू के बीच बनाया गया वह सुपर एक्सप्रेस-वे है, जो इन तालाबों को पी गया है।

उल्लेखनीय है कि हमारे देश में कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेकार हो गए या काम में नहीं लाए जा रहे तालाबों का अधिग्रहण कर उन्हें मिट्टी से पाटने और उन पर मकान बनाने आदि की गतिविधियों पर एक फैसले के तहत रोक लगाकर पर्यावरण संरक्षण के विषय में अपनी इसी सजगता का परिचय दिया था। इस फैसले से आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति के ममत्व के बचे रहने की संभावना बरकरार रहती और यह उम्मीद जागती कि सूखे तालाबों को पुनर्जीवन मिलेगा और उनके सतत संरक्षण का प्रयास होगा। लेकिन बेंग्लुरू जैसे हादसे साबित करते हैं कि सिर्फ उम्मीदों के बल पर झीलों-तालाबों का संरक्षण का नामुमकिन है। इसके लिए अब अदालत को चाबुक भी चलाना पड़ेगा और गंगा-यमुना की तरह इन्हें भी जीवित इकाई घोषित करना पड़ेगा। १