प्रश्न, प्रतिपक्ष और प्रतिबद्धता, ये तीन बीज शब्द हैं जिस आधार पर हम युगीन संदर्भ पर छा जाने वाले किसी लेखक की महत्ता को जानते-आंकते हैं। एक ऐसे दौर में जब कलम और समझौते की दूरी एक मजबूत पर खतरनाक साझे के तौर पर उभर रही है, वैसे में हम जिन भारतीय लेखकों के पास जाकर अपनी निराशा धो सकते हैं, यूआर अनंतमूर्ति का नाम उनमें काफी ऊपर है। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके लेखन की सार्वकालिकता का विस्तार आपवादिक रूप से सबसे बड़ा है। बल्कि इसलिए कि वे समकालीनता के प्रश्नों से सर्वाधिक जूझते हैं, उनके बीच मनुष्य और संवेदना के लिए रास्ता खोजने-बताने का रचनात्मक बीड़ा उठाते हैं।

अलबत्ता अपनी मुखर और ठोस प्रतिबद्धता के कारण अनंतमूर्ति कुछ मायनों में विवादित भी रहे और माना गया कि भारतीय राजनीति के बदले स्वभाव और तेवर को लेकर वे कुछ ज्यादा ही प्रतिक्रियावादी रुख अपना रहे हैं। अलबत्ता इस बात से शायद ही किसी को इनकार होगा कि इस महान कथाकार ने नवाधुनिक संदर्भों के बीच विचार और जीवन को जितना गहरा अपनी रचनाओं में बुना है, वह दुर्लभ है।

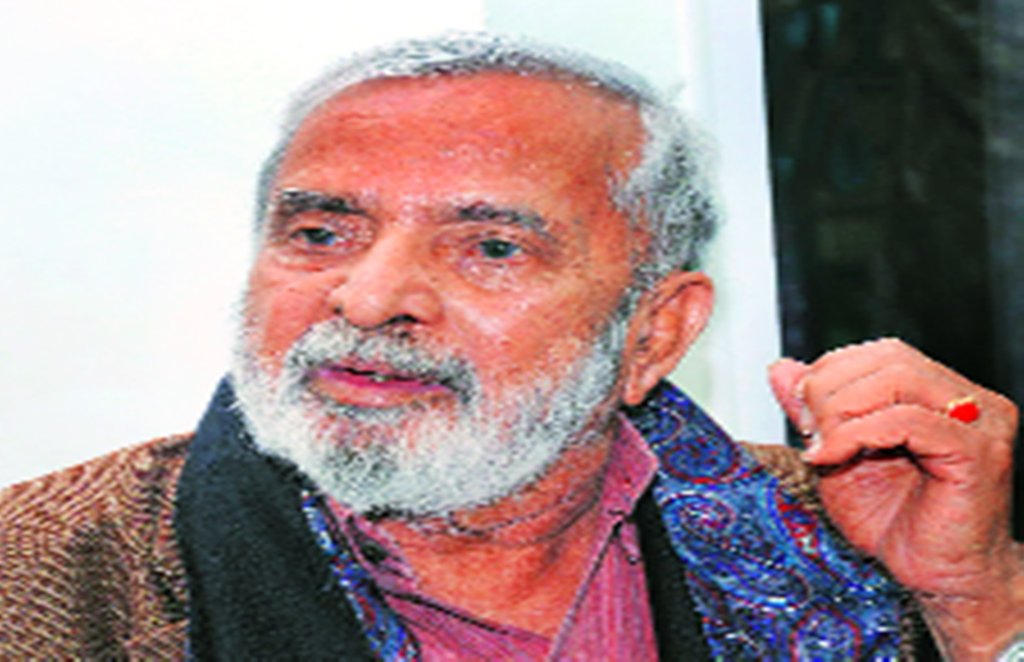

भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ के इस यशस्वी साहित्यकार का जन्म कर्नाटक के शिमोगा जिले के तीर्थहल्ली नगर में 1932 में हुआ। मैसूर विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1956 में वहीं पर अंग्रेज़ी विभाग में अध्यापन-कार्य आरंभ किया। इसके बाद उन्होंने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी (यूके) से पीएचडी की उपाधि पाई और अध्यापन के लिए कई विश्वद्यिालयों से जुड़े। वे महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टयम के उपकुलपति और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष भी रहे।

अनंतमूर्ति की 20 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें ‘भव’, ‘संस्कार’, ‘भारतीपुर’ और ‘अवस्थे’ शीर्षक उपन्यासों के अलावा पांच आलोचनात्मक किताबें हैं। वे अपने लेखन से न सिर्फ भारत बल्कि विश्व साहित्य के फलक पर भी चर्चा में रहे। यही कारण है कि उनकी कई कृतियां भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, जर्मन और बुलगेरियन आदि विश्व की प्रमुख भाषाओं में भी अनूदित हो चुकी हैं। 1970 में उनकी कृति ‘संस्कार’ पर आधारित कन्नड़ फिल्म को सर्वश्रेष्ठ भारतीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। अपने साहित्यिक योगदानों के लिए उन्हें 1998 में भारत सरकार ने ‘पद्मभूषण’ से नवाजा।

अनंतमूर्ति ने हिंदू समाज में जाति की केंद्रीयता को नए सिरे से रेखांकित किया था। जब 1965 में वे अपने उपन्यास ‘संस्कार’ के साथ कन्नड़ के साहित्य क्षितिज पर प्रकट हुए, तो एक धमाका सा हुआ। लेखक स्वयं ब्राह्मण था पर ब्राह्मण समाज के पाखंड को बड़ी तल्खी के साथ उजागर कर रहा था। यह साहित्यिक से आगे एक बड़ी सामाजिक घटना भी थी।

उनकी इस रचनात्मक पहल का ही नतीजा था कि कन्नड़ साहित्य में ‘नव्या’ आंदोलन शुरू हुआ, जिसने कन्नड़ लेखकों के दो वर्ग बना दिए। एक वर्ग भैरप्पा जैसे परंपरावादी लेखकों का जो वृहत सामाजिक वृत्त प्रस्तुत करते हुए भी भारतीय समाज में उभर रहे अंतर्द्वंद्वों के साक्षी बनना नहीं चाहते थे और दूसरा अनंतमूर्ति जैसे लेखकों का जो नए और प्रगतिशील मूल्यों के साथ थे।

अनंतमूर्ति इस मायने में भी विशिष्ट रहे कि अंग्रेजी के अपने दखल और दानिशमंदी को उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति पर हावी नहीं होने दिया और लगातार कन्नड़ में ही लिखते रहे। इस लिहाज से वे ठेठ भारतीय लेखक थे, जो अपने मौलिक भाषिक उपकरणों के साथ विश्व चेतना को झकझोरने का माद्दा रखता है।