रणजीत साहा

रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपनी जीवन स्मृति में लिखा है कि बचपन में रात को सोने से पहले, प्रार्थना के बाद उनकी दृष्टि प्राय: उन दीवारों पर चली जाती थी, जिनके पलस्तर इधर-उधर से उखड़े हुए थे। ‘हल्की रोशनी में उनमें स्याह और सफेद धब्बे दीख पड़ते थे। और उनमें से झांकते कई अजीबोगरीब बिंबों की कल्पना करता हुआ मैं सो जाता था।’ लगभग उसी बालसुलभ काल्पनिकता और मानसिकता के साथ, रवींद्रनाथ बाद के वर्षों में भी अपनी पेंसिल, कलम या तूली द्वारा उन काल्पनिक बिंबों और चित्रों को, कटी-छंटी और संशोधित की जा रही पंक्तियों और पांडुलिपियों में उकेरते रहे। कभी-कभी ऐसे कौतुकपूर्ण क्षणों में ही उन्हें कोई अनजानी-सी छवि या संरचना अचानक प्रिय और परिचित लगने लगती थी और तब वे उसे अपनी कल्पना से स्पष्ट और सतेज बनाने के कलात्मक उपक्रम में जुट जाते। किसी पेशेवर या कला में पारंगत शिल्पी की तरह नहीं, बल्कि उस अकस्मात प्रकट सृष्टि से अपनी अंतरंग पहचान बनाने को तत्पर एक अत:स्फूर्त सर्जक के नाते।

अपनी आंतरिक प्रेरणाओं और बाद में अपनी मित्र विक्टोरिया की सराहना पाकर वर्ष 1926 से 1928 तक विदेश यात्राओं के दौरान रवींद्रनाथ को जहां कहीं भी अवकाश मिलता, उनका अधिकतर समय चित्र आंकते ही बीतता। सृजन के इन क्षणों में निश्चय ही उन्हें अतिरिक्त आत्मतोष मिलता होगा। बीसवीं सदी के दूसरे दशक तक कलाकारों, चित्रकारों से निकट परिचय और विदेश-भ्रमण के दौरान कला दीर्घाओं की परिक्रमा करते हुए, रवींद्रनाथ के शिशुसुलभ मन में चित्र उकेरने की इच्छा, जो अवश्य ही अब तक दबी हुई थी, उसे बाहर आने का सुयोग मिला। बचपन से ही जिस आदिम और अपरिचित आकृतियों को अपनी ‘डूडलिंग’ में रवींद्रनाथ उकेरते रहे, उन अनामंत्रित आकृतियों का हुजूम मानो लंबे समय तक उनकी प्रतीक्षा करता रहा, जब वे प्रौढ़ वय में एक बार फिर उन्हें समय-असमय उकेरने को सचेष्ट हो जाते थे।

रवींद्र के चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1930 में पेरिस में आयोजित हुई। इसी वर्ष जर्मनी यात्रा के दौरान रवींद्रनाथ के चित्रों की एक प्रदर्शनी बर्लिन में भी लगी थी। इस आयोजन में उनकी एक महिला मित्र डॉक्टर सेलिंग का काफी योगदान रहा। वे कुछ साल पहले शांतिनिकेतन आई थीं और कुछ दिनों तक वहां रही भी थीं। उन्होंने बड़े मनोयोग और व्यवस्थित ढंग से यह प्रदर्शनी आयोजित की थी। इसी यात्रा क्रम में कवि ने रूस भ्रमण पर भी जाने का मन बना लिया, क्योंकि 1926 में किसी कारणवश उनकी रूस यात्रा स्थगित हो गई थी। कम समय मिलने के बावजूद मॉस्को के स्टेट म्यूजियम में उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगी।

उन दिनों घनवादी और अतियथार्थवादी (सररियलिस्टिक) कलाकारों की कृतियां तो मानो कला के हर पैमानों को ढहाने में लगी थीं। लेकिन उत्तर-नवजागरणकाल में विभिन्न देशों की आदिम और प्राचीन कलाओं और कलावशेषों से भी कलाकार उन विशिष्ट अभिप्रायों और चिह्नों को उपयोग में ला रहे थे, जो सदियों से उपेक्षित पड़े थे, या नमूने के तौर पर संग्रहालयों में प्रदर्शित थे। रवींद्रनाथ की स्मृति में उन सुसुप्त, आदिम और प्रागैतिहासिक जीव-जंतुओं का, काल के थपेड़ों से विनष्ट, विकृत और विस्मृत हो गए प्राणियों का मिला-जुला और अकस्मात आविर्भूत जीवंत और चतुर्दिक तैरती रेखाओं से निर्मित रूपाकार, निश्चित ही हमें विस्मय में डाल देते हैं।

रवींद्रनाथ ने अपने चित्रों के अनाम प्राणियों को प्रयासपूर्वक न तो कोई नाम दिया और न कोई पहचान दी। न तो वे दोबारा उनकी पेन, पेंसिल और तूली पर कभी अवतरित हुए। उनका अधिकाधिक प्रयास यही रहा कि जो आविर्भूत होना चाह रहा है, वह बेधड़क और बेखटके चल कर आ जाए। इसलिए विचित्र रूपाकार वाले प्राणी, जो विभिन्न प्राणियों के संकर मिश्रण से अजीबोगरीब शक्ल-सूरत धारे उपस्थित होना चाहते थे, वे अपने सर्जक को बाध्य कर देते हैं कि वह उन्हें यथावत स्वीकार करे।

रवींद्रनाथ द्वारा अंकित प्रकृति विषयक चित्रों का संदर्भ है, उन्हें यथार्थवादी नहीं कहा जा सकता। जबकि अपने लेखन में वे बड़ी गहराई और प्रामाणिकता से वहां की प्रकृति, परिवेश और लोकजीवन की विश्वसनीय छवियां प्रस्तुत करते रहे। लेकिन उनके रेखांकन या चित्रांकन अंतत: स्वगत या आत्मगत ही बने रहे; वे कभी आख्यानपरक और कथाश्रित नहीं रहे।

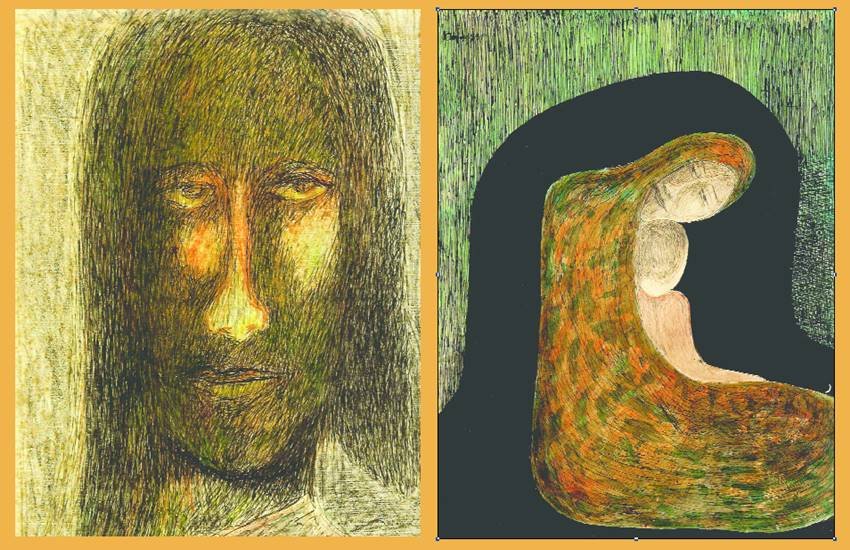

समय-समय पर आत्मचित्रों के प्रणयन द्वारा रवींद्रनाथ ने अपनी रूपसत्ता से रंग-संवाद करने का यत्न किया होगा। यह भी सच है कि अपने अनेक छायाचित्रों से उतनी या वैसी प्रसन्नता जो स्व-निर्मिति से मिलती है, वैसी प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई होगी। दूसरे, चाहे जितनी गंभीरता और प्रशांति उनके चेहरे पर विराजती हो, वे अपने बालसुलभ खिलंदड़ेपन से बाज नहीं आते थे।

रवींद्रनाथ ने मुखाकृतियों और प्रतिकृतियों के अंकन में बहुत अधिक अंतर नहीं किया। दोनों ही उनकी स्मृति में संचित व्यक्तियों या पात्रों (परिचित या अपरिचित) या आत्मीयजनों की यथासंभव मुद्रागत विशेषताओं के साथ उकेरे गए। 1928 से 1941 ई. तक, लगभग तेरह वर्षों में रवींद्रनाथ ने चार सौ के आसपास ऐसे चित्र बनाए। इन चित्रों में प्रविधिगत कोई विशेष अंतर नहीं हैं, लेकिन उनके निकट तब जो भी रंग-सामग्री उपलब्ध रही होगी, उसे वे इस्तेमाल में लाते रहे, ताकि उनका भावाविष्ट क्षण व्यर्थ न जाए। इसलिए उनके द्वारा अंकित ये तमाम चित्र बगैर किसी पेशेवराना तैयारी के आरंभ से अंत तक पूरे होते चले गए। तभी उनके चित्रों में प्रयुक्त रंगों में कभी-कभी तालमेल का अभाव, अटपटापन और निरंकुशता झलकती है।

यह तो पूरी तरह संभव नहीं था कि रवींद्रनाथ अपने देशकाल से परे होकर सर्वथा ऐसे चित्रों को उकेरें, जो उनकी दुनिया से संबंधित न हों। तभी उनके द्वारा आंके गए चित्र या रेखांकन घरेलू हों या बाहरी, देहाती हों या शहरी- हमारी परिचित दुनिया के आसपास के प्रतीत होते हैं। ऐसा अक्सर पूछा जाता है कि रवींद्रनाथ का आत्मचित्र बनाने पर इतना जोर क्यों रहा? इसका गंभीर आशय क्या है? क्या कलाकार आत्मचित्र द्वारा अपना मनोनिवेश करना चाहता है। इससे उसकी मनोदशा या मनोदिशा का हमें कोई संधान मिल सकता है? रवींद्रनाथ ने आत्मचित्रों द्वारा एक तरह से आत्म-संवाद को रेखाओं और रंगों द्वारा अभिव्यक्त किया।

रवींद्रनाथ की कला सृष्टि को ‘आगामी युग की कला’ बताने वाले पॉल वेलेरी, आंद्रे जींद, स्टेला क्रैमरिश जैसे पाश्चात्य कलाविदों ने जहां भरपूर प्रशंसा की, वहां आनंद कुमारस्वामी, अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बसु, मुकुल दे, मुल्कराज आनंद आदि प्राच्य कला समीक्षकों द्वारा अनन्य साधारण, अप्रतिम, अनवद्य, सहज, सरल और निष्कपट जैसे विशेषण से अभिहित किया। महान साहित्यिक विभूति होने के साथ एक विशिष्ट कलाकार के नाते इसमें कोई संदेह नहीं कि रवींद्रनाथ के प्रति आरंभ से ही उनके प्रशंसकों और दर्शकों के मन में एक ऐसा आकर्षण रहा है, जो स्वभावत: उन्हें उनमें सबसे विरल, विलक्षण और निकटतम होने का भरोसा देता है। यही उनकी कला निर्मितियों की अकृत्रिम विशेषता, अनन्यता और सार्थकता है। वह जो है जैसा है- उसे उसी रूप में देखना और पाना है। इसी भावधारा या प्रसुप्त कला-संस्कार को रवींद्रनाथ ने काटकूट (डूडलिंग)-जैसे रेखा कौतुक को अनायास विपुल रचना संसार में परिणत कर दिया। भारतीय कला के क्षेत्र में यह निश्चय ही एक अपूर्व और अभूतपूर्व घटना थी और एक अकेले व्यक्ति का अपराजेय पराक्रम। एक विराट कला पर्व। ल्ल