फिल्मों की कमाई करोड़ों रुपए तक पहुंच चुकी है, लगातार फिल्मों का बजट बढ़ रहा है। मल्टीप्लेक्स कल्चर ने फिल्म देखने को शॉपिंग, रेस्तरां और मनोरंजन के अन्य साधनों से जोड़ दिया है। यह कल्चर अब बड़े शहरों से निकल कर छोटे शहरों और कस्बों में भी अपने पैर पसार रहा है। फिल्मों को देखना अब पहले के मुकाबले महंगा हो गया है। शायद यही वजह है कि अब मुख्यधारा सिनेमा से आम आदमी, मध्यवर्गीय आदमी, गरीब आदमी और उनकी समस्याएं नदारद होती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि बॉलीवुड पूरी तरह अपने सुपर हीरो के इर्द-गिर्द घूमने लगा है। फिल्मों की कमाई ही उसकी गुणवत्ता तय कर रही है। लेकिन इस मुख्यधारा के सिनेमा के समांतर एक नए तरह का सिनेमा अपने लिए जगह तलाश रहा है। यह नया सिनेमा स्टार कास्ट पर नहीं टिका, न ही इस सिनेमा का बजट बहुत अधिक होता है। यह सिनेमा पूरी तरह अपनी विषय-वस्तु और शैली पर टिका हुआ है। पिछले दिनों मराठी की एक फिल्म आई ‘सैराट’। सैराट का अर्थ है दौड़। नागराज मंजुले द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी एक निम्न जाति के पारशया और ऊंची जाति की अमीर लड़की आर्ची की प्रेम कहानी है। नायक और नायिका दोनों एकदम नए हैं। लेकिन इस फिल्म ने परदे पर तहलका मचा दिया। महज दो करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म ने अस्सी करोड़ रुपए की कमाई करके यह साबित कर दिया कि बजट ज्यादा होने का फिल्म के हिट होने से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसा नहीं कि यह काम मराठी में ही हो रहा है। हिंदी में भी पिछले कुछ वर्षों में ऐसी फिल्में बनी हैं, जो मुख्यधारा सिनेमा को चुनौती देती जान पड़ती हैं। ये फिल्में किसी बदलाव का प्रतीक नहीं हैं, लेकिन फिल्मकारों ने इनमें नए विषय वस्तु के साथ प्रयोग किए हैं और अच्छी बात यह है कि दर्शकों ने इन्हें पसंद भी किया है। यानी ये फिल्में व्यावसायिक रूप से भी सफल रहीं और इन्होंने इस मिथ को तोड़ा है कि स्टार कलाकारों के साथ ही फिल्में सफल हो सकती हैं। इन फिल्मकारों ने दो-ढाई या तीन घंटे की लंबाई के मिथ को तोड़ते हुए छोटी फिल्में बनाई।

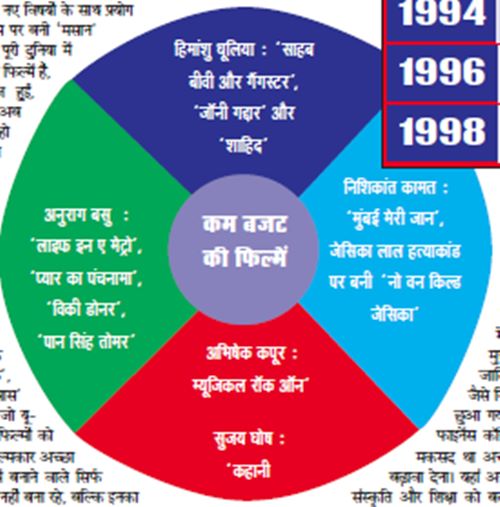

2013 में बनी आशिकी-2 महज नौ करोड़ रुपए में बनी थी और इसने एक सौ नौ करोड़ रुपए की कमाई की। मोहित सूरी की यह फिल्म एक ऐसे गायक की कहानी है, जो शराब की लत के कारण सब कुछ खो चुका है। इस बीच उसकी मुलाकात एक छोटे से शराब के ठेके पर गाना गा रही एक लड़की से होती है, जिससे उसे प्यार हो जाता है। वह उस लड़की को देश की सबसे बड़ी गायिका बनाने की ठान लेता है। सुजय घोष की ‘कहानी’, निशिकांत कामत की ‘मुंबई मेरी जान’, जेसिका लाल हत्याकांड पर बनी ‘नो वन किल्ड जेसिका’, अभिषेक कपूर की ‘म्यूजिकल रॉक आॅन’, अनुराग बसु की ‘लाइफ इन ए मेट्रो’, ‘प्यार का पंचनामा’, ‘विकी डोनर’, ‘पान सिंह तोमर, हिमांशु धूलिया की ‘साहब बीवी और गैंगस्टर’, ‘जॉनी गद्दार’ और ‘शाहिद’ ऐसी ही कुछ फिल्में हैं, जिन्होंने कम बजट में लोगों को अच्छा मनोंरजन दिया और नए विषयों के साथ प्रयोग किए। वाराणसी की पृष्ठभूमि पर बनी ‘मसान’ ने अच्छी कमाई की और पूरी दुनिया में प्रशंसा बटोरी। ये तमाम ऐसी फिल्में हैं, जो बड़े परदे पर रिलीज हुर्इं, लेकिन नए फिल्मकारों की अब बड़े परदे की जरूरत खत्म हो रही है। यू-ट्यूब ने उन्हें ऐसा मंच दिया है, जहां वे अपनी फिल्में अपलोड कर रहे हैं और लाखों करोड़ों दर्शक इन फिल्मों को ‘लाइक’ कर रहे हैं। नागेश कुकनूर की मानव तस्करी पर बनी ‘लक्ष्मी’, गांव की कुप्रथा पर बनी ‘मातृभूमि’, ‘स्टेनले का डिब्बा’, ‘ब्लैक अम्ब्रेला’, ‘इंडियन कैफे’, ‘अहिल्या’, ‘कीर्ति’, ‘बाईपास’ जैसी कितनी ही फिल्में हैं जो यू-ट्यूब पर उपलब्ध हैं। इन फिल्मों को आप देखें तो पाएंगे कि फिल्मकार अच्छा काम कर रहे हैं। ये फिल्में बनाने वाले सिर्फ पैसा कमाने के लिए फिल्में नहीं बना रहे, बल्कि इनका मकसद अच्छे विषयों को कवर करना और एक प्रयोगधर्मी फिल्म बनाना है।

सवाल है कि इस तरह की फिल्मों का अर्थशास्त्र क्या है? गौरतलब है कि डिजिटल तकनीक आने से फिल्मों का निर्माण बेहद सस्ता हो गया है। ये फिल्मकार फिल्मों के बजट को शुरू से ही कम रखते हैं। एक बार फिल्म पूरी होने के बाद इन फिल्मों को छोटे परदे पर दिखा सकते हैं और फिर इन्हें यू-ट्यूब पर डाल कर इन फिल्मों को करोड़ों दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। यू-ट्यूब पर भी एक बड़ी दर्शक संख्या के लाइक करने के बाद आपको भुगतान मिलने लगता है। लेकिन आपके द्वारा अपलोडेड फिल्में पूरी दुनिया में देखी जा सकती हैं और देखी जा रही है। इन फिल्मों की कोई समय सीमा नहीं हैं, ये दस मिनट से लेकर पैंतालीस मिनट तक की हो सकती हैं। आने वाला समय इसी तरह की फिल्मों का है। इसलिए मुख्यधारा सिनेमा के बरक्स छोटी फिल्में और वृत्तचित्र की दुनिया निरंतर मजबूत होगी और विषय-वस्तु की अहमियत लगातार बढ़ेगी।

सत्तर और अस्सी के दशक में मुख्यधारा सिनेमा के समांतर फिल्में बननी शुरू हुर्इं। इन फिल्मों को न्यू वेव सिनेमा, समांतर सिनेमा और सार्थक सिनेमा की संज्ञा दी गई। हालांकि इससे पहले भी कुछ फिल्मकार इसकी जमीन तैयार करने में जुटे थे। साठ के दशक में सत्यजित राय और मणि कौल जैसे फिल्मकार इस दिशा में सक्रिय थे। इस दौर में बनने वाली अधिकतर फिल्मों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों, महिलाओं की स्थिति, जातिवाद और गरीबी, सांप्रदायिकता जैसे विषयों को बेहद संजीदगी के साथ छुआ गया था। साठ के दशक में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन का गठन हुआ। इसका मकसद था अच्छे मानकों के साथ फिल्मों को बढ़ावा देना। यहां अच्छे मानकों से आशय था राष्ट्रीय संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देना और स्वस्थ मनोरंजन परोसना। अपने गठन के शुरुआती छह वर्षों में ही एफएफसी ने लगभग पचास फिल्मों को वित्तीय सहायता प्रदान की। सत्यजित राय की ‘चारुलता’, मृणाल सेन की ‘भुवन शोम’ और मणि कौल की ‘उसकी रोटी’ का निर्माण इसी समय हुआ। जाहिर है, इन फिल्मकारों ने बेहतर फिल्मों की संभावनाओं के बीज अंकुरित किए।

बाद में एफएफसी का संशोधित रूप यानी एनएफडीसी (राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम) अस्तित्व में आया। मकसद वही रहा। प्रतिभाशी फिल्मकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कराना और भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार करना। इस दौर में भी बेहतरीन फिल्मों का निर्माण हुआ। ‘जाने भी दो यारो’ (1983), ‘मिर्च मसाला’ (1987), ‘मैं जिंदा हूं’ (1988), ‘सलीम लंगड़े पर मत रो’ (1989), ‘एक डॉक्टर की मौत’ (1990), ‘धारावी’ (1991), ‘सूरज का सातवां घोड़ा’ (1992), ‘मम्मो’ (1994), ‘दि मेकिंग आॅफ दि महात्मा’ (1996), ‘ट्रेन टू पाकिस्तान’ (1998)। दर्शकों ने इन फिल्मों को पसंद किया। एनएफडीसी की सबसे बड़ी भूमिका यह रही कि इस दौरान प्रतिभाशाली फिल्मकार सामने आए। मणि कौल, कुमार शहानी, सईद मिर्जा, केतन मेहता, कुंदन शाह, गोविंद निहलानी और सुधीर मिश्रा ने फिल्म को एक नई भाषा और नया मुहावरा देने की कोशिश की। स्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपूर, शबाना आजमी और अमोल पालेकर जैसे कलाकारों ने इन फिल्मों में काम करके भारतीय सिनेमा को अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। एनएफडीसी ने प्रयास किया कि निजी रूप से प्रतिभाशाली फिल्मकार सामने आएं और अच्छी फिल्मों का निर्माण करें। ऐसा हुआ भी। लेकिन 1990 के आर्थिक उदारीकरण के बाद पूरा परिदृश्य बदल गया।

भारतीय सिनेमा ग्लोबल और पूरी तरह व्यावसायिक होने लगा। मल्टीप्लेक्स संस्कृति ने सिनेमा की वह जमीन गायब कर दी, जिसे समांतर या सार्थक सिनेमा की जमीन कहा जाता था। परिणाम यह हुआ कि एनएफडीसी धीरे-धीरे हाशिए पर चला गया। इस पर बड़े फिल्मकारों का कब्जा होता चला गया, जो केवल व्यवसाय की जुबान समझते थे। ऐसा नहीं कि एनएफडीसी अब भी फिल्मों को वित्त मुहैया नहीं करा रहा, लेकिन अब उसकी भूमिका बहुत सीमित हो गई है। कई फिलमकारों का यह भी मानना है कि उस दौर में प्रतिभाशाली लोगों को आगे लाने में बेशक एनएफडीसी की भूमिका रही है, लेकिन वह कोई समांतर सिनेमा का आंदोलन नहीं था। नहीं तो एनएफडीसी ने फिल्मों के वितरण का कोई नेटवर्क तैयार किया होता। लिहाजा समानांतर सिनेमा का वह दौर धीरे-धीरे गुजर गया।

प्रतिरोध के सिनेमा का दौर है

वृत्तचित्र और सिने निर्माता संजय जोशी से सुधांशु की बातचीत

’पिछले डेढ़ दो दशकों में वृत्तचित्रों की दुनिया कितनी बदली है?

पिछले एक दशक में हमने देश के आठ-नौ राज्यों के बीस शहरों में लगभग सत्तावन फिल्म फेस्टिवल किए। इनमें हमने वृत्तचित्रों को ही तरजीह दी। कई बार तो सुबह से शाम तक वृत्तचित्रों का सत्र होता था। इनमें लोगों की सीधी भागीदारी होती थी। लेकिन 1990 सिनेमा के लिए भी एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में नए फिल्मकार नए विषयों के साथ सामने आए। हालांकि, आनंद पटवर्द्धन जैसे लोग हमारे पास थे, जो जेपी आंदोलन पर फिल्में बना रहे थे, जिन्होंने 1983 में ‘हमारा शहर’ बनाई। 1990 के बाद एक अहम बदलाव यह आया कि हमारे पास यूमैटिक लो बैंड कैमरे आ गए। लेकिन फिल्में बनाना अब भी महंगा था। इसी दौर में एफटीआई से निकले अनेक फिल्मकारों ने महत्त्वपूर्ण वृत्तचित्र बनाए। रंजन पालित और वसुधा जोशी की ‘वॉयसेस फ्रॉम बलियापार’ बाबूलाल मुनिया की ‘कुरबानी’ जैसी फिल्में बन रही थीं। ‘कमलाबाई’, ‘सब्जीमंडी के हीरे’, हैदराबाद के दंगों पर ‘क्या हुआ इस शहर में’, ‘समथिंग लाइक ए वॉर’ जैसी फिल्मों से पहली बार समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला।

’तकनीक भी इस दौरान काफी बदली और फिल्में बनाना सस्ता हुआ?

स्रबिलकुल, अब डिजीटल तकनीक आ गई और जो खर्च लाखों में था वह हजारों में हो गया। नए फिल्मकार पैदा हुए, जिन्होंने सामाजिक आंदोलनों से जुड़ी फिल्में बनार्इं। इस दौर में ऐसी कई फिल्में बनीं, जिन्हें सवाल करने वाली फिल्में कहा जा सकता है और इन फिल्मों को जनता के सामने दिखाया गया। यही प्रतिरोध का सिनेमा है।

’आजकल यू-ट्यूब पर ढेरों फिल्में दिखाई पड़ती है जिनका कंटेंट मुख्यधारा की फिल्मों से इतर होता है क्या?

स्रहमारा सिनेमा तकनीक के घोड़ों पर सवार होकर विकसित हुआ है। यू-ट्यूब आपको कंज्यूमर बनाता है, उसमें दर्शकों की कोई भागीदारी नहीं होती। मैं आज भी पब्लिक स्क्रीनिंग के पक्ष में हूं। हमने लोगों की डिमांड पर एक फिल्म बनाई ‘साइलेंस’। इसने लोगों को यह सोचने पर बाध्य किया कि हमारे यहां एम्स क्यों नहीं है। और इस फिल्म की वजह से गोरखपुर में एम्स के लिए एक आंदोलन खड़ा हो गया। इस नए दौर में कंटेंट के साथ-साथ पब्लिक स्क्रीनिंग की संभावनाएं बढ़नी चाहिए। ०

फिल्में बनाना असान हुआ है

फिल्मकार शोएब हुसैन चौधरी से बातचीत

’क्या लघु फिल्में और वृत्तचित्र की संभावनाएं आज पहले से ज्यादा हो गई हैं?

सब हमारे यहां हमेशा से बनती रही हैं। लेकिन यह भी सच है कि इनकी संभावनाएं आज पहले से कहीं ज्यादा हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि सोशल मीडिया और यू-ट्यूब ने इनके वितरण का एक मंच तैयार किया है, जहां इन फिल्मों को आसानी से देखा और दिखाया जा सकता है।

’क्या फिल्मों की नई तकनीक ने छोटे बजट की फिल्मों के लिए नए द्वार खोले हैं?

रुपहले फिल्में बनाना और रिलीज करना बेहद कठिन काम होता था। पहले फिल्में नेगेटिव कैमरे पर शूट होती थीं, जो काफी महंगा पड़ता था। बारह सौ रुपए के एक केन (जिसमें चार सौ मीटर रील होती थी) में सिर्फ तीन मिनट का शूट होता था। रिलीजिंग के लिए केवल सिनेमाघर थे। अब आप एक कैमरे को कंधे पर रख कर फिल्म शूट कर सकते हैं। फिल्म की यूनिट कम हो गई है, कॉस्ट कम हो गई है और रिलीज करने के मंच बढ़ गए हैं। जाहिर है, इससे फिल्में बनाना ज्यादा आसान हो गया है। मुझे लगता है कि अब कॉरपोरेट का स्थान इंडीविजुअल प्रोड्यूसर लेता जा रहा है।

’तो क्या यह माना जाए कि यह अच्छी विषय वस्तु का दौर है?

स्रअच्छी विषय वस्तु का दौर हमेशा रहा है, लेकिन यह सच है कि पहले के मुकाबले अब अच्छी विषय वस्तु की ज्यादा दरकार है। अगर पिछले कुछ समय पर नजर डालें तो उन फिल्मों ने ज्यादा अच्छा कारोबार किया, जिनकी विषय वस्तु अच्छी थी। इन फिल्मों में स्टार के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आज का दर्शक ज्यादा सतर्क और जागरूक है। वह अपनी दुनिया से जुड़े मुद्दों पर ही फिल्में देखना पसंद करता है।