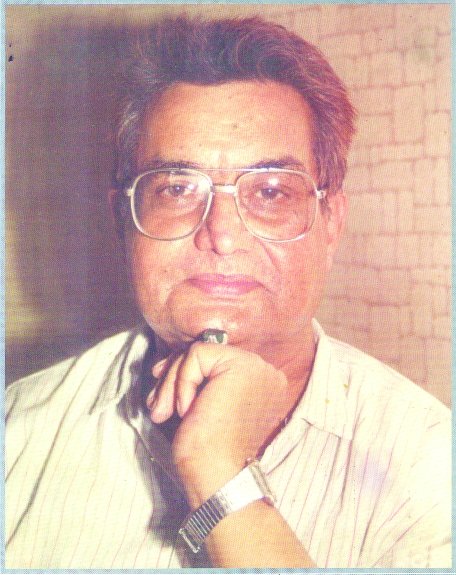

महेश दर्पण

हिंदी में विविध क्षत्रों से आए कथाकारों की भाषा ने जाने-अनजाने हिंदी को इस अंदाज में समृद्ध किया है कि देखते ही बनता है। स्वतंत्रता के बाद आए कथा लेखन में इस दृष्टि से कुमाऊंनी लहजा और छुअन का अंदाज देखने के लिए मनोहर श्याम जोशी को पढ़ना एक विशिष्ट अनुभव से गुजरना है। ‘कसप’, ‘क्याप’, ‘टटा प्रोफेसर’ और ‘सिलवर वेडिंग’ जैसी रचनाओं से सहज ही प्रकट हो जाता है कि भाषा में खिलवाड़ करते हुए जिंदगी के कड़वे से कड़वे यथार्थ को भी जोशी जी ने कितनी संजीदगी से उकेरा है। यहां शब्दों की उपस्थिति से कहीं अधिक उनके सटीक प्रयोग और प्रभाव पर ध्यान बरबस चला जाता है। उनकी कहानी ‘सिलवर वेडिंग’ में किशन दा की मत्यु का कारण पूछे जाने पर उनके एक बिरादर का जवाब है- ‘जो हुआ होगा।’ पाठक सोचता है कि यह ‘जो हुआ होगा’ का मतलब क्या हुआ? जरा सोचने पर इस प्रयोग का अर्थ खुलता है- ‘जो हुआ होगा’, मतलब- ‘पता नहीं, क्या हुआ होगा।’ इस वाक्य में जीवन से मुक्ति की तमाम जिज्ञासाएं शामिल हैं। इस किस्म की हैरानगी को जाहिर करने के लिए इससे बढ़ कर कोई सहज कुमाऊंनी प्रयोग संभव है, मुझे नहीं लगता। यह प्रयोग कुमाऊंनी बिरादरी के मानस से निकला है।

मनोहर श्याम जोशी की भाषा में अपने समय की कुमाऊंनी बिरादरी का मानस बड़े सहज अंदाज में खुलता है। इसी कहानी के यशोधर बाबू का एक संवाद- ‘सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते। उसमें तो एक ही तरह से सोचने वाले होते हैं।’ जीवन से मिलने वाले व्यावहारिकता के पाठ के जवाब में पत्नी को दिया यशोधर जी का यह जवाब दरअसल इस समूचे क्षेत्र के लोगों के मानस को उजागर करता है।इस कहानी का नायक बिड़ला मंदिर में लक्ष्मीनारायण को हाथ जोड़ने के बाद जिस फूल को अपनी चुटिया में खोंस लेता है, वह असीक का है। यहां ‘असीक’ के प्रयोग की खूबसूरती यह है कि वह अपना अर्थ खुद खोल रहा है। आशीष को, यहां इस तरह से सहेजा गया है कि वह अपने साथ बना रहे। भीतर से बहुत अधिक धार्मिक और कर्मकांडी न होते हुए भी कहानी का नायक असीक के फूल को अपनी चुटिया में खोंस लेता है। यह दरअसल, उसे बिरादरी से विरासत में मिला एक संस्कार है। यह कथानायक बात-बात में अपनी परंपरा के सूत्र अपनी तरह से खोलता है। यशोधर का नारा है- ‘हमारा तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा।’ यानी वे कहना यह चाहते हैं कि हमें तो यही परंपरा विरासत में है। कहानी में इसकी खिल्ली जिस तरह खुद यशोधर की पत्नी उड़ाती है, वह उसका ठेठ कुमाऊंनी अंदाज है- ‘किशन दा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो? तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा है…।’

यही नहीं, जोशी जी जब ‘भड््डू’ शब्द का प्रयोग कथा में करते हैं, तो उन्हें अलग से यह बताने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि यह दरअसल एक बर्तन है। यह अर्थ उस प्रयोग में निहित है। बुजुर्गियत की उम्र के लिए बुढयाकाल का प्रयोग हो या ‘सीखा हुआ ठहरा’ का वाक्य में सहज रूप में चले आना, जन्योपन्यु के दिन जनेऊ बदलने का प्रसंग हो या यह कहना कि ‘एक्सपीरिएंस का कोई सब्सिट्यूट नहीं ठहरा’, मनोहर श्याम जोशी की कथा-भाषा में कुमाऊंनी का खिलंदड़ अंदाज स्वत: चला आता है। यहां इसीलिए ‘जो करते होंगे ये लौंडे-मौंडे, इनकी माया ये ही जानें’ कहने वाला यशोधर नाम का यह पात्र ही नहीं, समूची बुजुर्ग पीढ़ी इसमें से झांकती नजर आती है। इसके साथ ही कथाकार की भाषा में नजर आता है कुमाऊंनी व्यंजना का वह रूप, जो पूरे वेग से उनके यहां आता है। ‘ओछाट’ सरीखे शब्द का इस्तेमाल करते हुए कथा स्वत: स्पष्ट कर जाती है कि यह शब्द ओछेपन के लिए प्रयुक्त हुआ है।उनके वाक्यों की छटा देखनी हो तो इस तरह के वाक्य ध्यान में रह जाते हैं- ‘आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई।’ इस प्रकार मनोहर श्याम जोशी की भाषा में कुमाऊंनी न सिर्फ हिंदी को समृद्ध करती है, बल्कि अपना मिजाज भी उसमें इस तरह से प्रवेश कराती है कि वह आज की हिंदी का ही एक प्रयोग बन जाता है।

ईजा और भाउ सरीखे शब्दों के प्रयोग तो हिंदी में जाने कब से प्रवेश कर गए थे, लेकिन जीवन दर्शन का यह अंदाज जोशी जी ही लेकर आए- ‘भाउ, सभी जन इसी ‘जो हुआ होगा’ से मरते हैं। गृहस्थ हों, ब्रह्मचारी हों, अमीर हों, गरीब हों, मरते ‘जो हुआ होगा’ से ही हैं। हां हां, शुरू में और आखिर में, सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ।’अपनी बोली-बानी में यह लेखक महज एक अलग शब्द-संसार नहीं लाया, एक जीवन-व्यवहार और संस्कार लेकर भी उपस्थित हुआ। जरा देखिए तो, इस पर्वतीय अंचल में चाय पीने का असल मजा किस अदा में है- ‘…जिसे फूंक मार कर न पीना पड़े, वह चाय कैसी…!’ इसी तरह नए जमाने के पहरावे के बारे में भी यशोधर की प्रतिक्रिया अपनी तरह की है- ‘बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना, तुम्हारी जीन पहन कर हमें तो सज आती नहीं।’ यहां ‘सज’ एक स्वत:स्फूर्त कुमाऊंनी प्रयोग है, जो इधर हिंदी में चला आया है।

भारत एक ऐसा देश है, जहां बोलियों में हुई अभव्यक्ति का प्राय: कोई तोड़ नहीं मिलता। बोलियों में हुई अभव्यक्ति का मजा ही अलग है। इन अभव्यक्तियों से ही मिल कर हमारी आज की हिंदी समृद्ध हुई है। इनके समेकित रूप से ही इस भाषा में देश की धड़कन सामने आ पाती है। मनोहर श्याम जोशी जैसे अनेक समर्थ लेखक अपने साथ एक संस्कारशील समाज का बर्ताव भी लेकर आते हैं। इनसे ही बनता है उसका अपना विशिष्ट भाषिक मिजाज। अपने प्रयोगों से ही फिर ये लेखक अपनी रचना-भाषा का निर्माण करते हैं। इस भाषा में जो रचाव आता है, वह अन्यत्र संभव नहीं। यही यह पहचान कराती है कि कौन लेखक अपनी जमीन, उसकी गंध और जीवन से कितना जुड़ा हुआ है। जो रचनाकार ऐसा न कर सकेगा, वह कृत्रिम भाषा में ही रचने को मजबूर हो जाएगा। कहना जरूरी है कि हिंदी में आज ऐसे लेखकों की बहुतायत है।

यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? ०