जनपदीय भाषाएं और रचनात्मकता

हिंदी अपने आरंभ से ही जनपदीय भाषाओं से जुड़ी रही है, इसकी मिसाल हमें भारतेंदु और भारतेंदु युगीन लेखकों की भाषा में देखने को मिलती है। भारतेंदु ने अपने गद्य के सभी रूपों में जनपदीय शब्दों का उपयोग किया है। हिंदी जब बन रही थी तब अनायास ही लेखकों ने जनपदीय भाषाओं से शब्द संपदा लेकर हिंदी को आमफहम बनाए रखने की शुरुआत की थी। इस बात को हम भारतेंदु के ‘नीलदेवी’ नाटक में देख सकते हैं। नीलदेवी नाटक बनारस केंद्रित है। बनारस में मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगू, कन्नड, मलयालम से लेकर बांग्ला भाषियों तक की बहुसंख्या रहती है। भारतेंदु ने नीलदेवी में इन सभी भाषाओं के ऐसे शब्दों, जो बनारस की भाषा में रच-बस गए हैं, का उपयोग किया है। यह बात उनके ‘अंधेर नगरी’ सहित उनके अन्य नाटकों में भी है। कोई चाहे तो कह सकता है कि नाटक की प्रकृति ही लोकतांत्रिक रही है, इसलिए नाटकों की भाषा में ऐसे प्रयोग हुए, लेकिन भारतेंदु के निबंधों में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। ‘स्वर्ग में विचारसभा का अधिवेशन’ हो या ‘भारत वर्षोन्नति कैसे हो’ या ‘वैष्णवता और भारत वर्ष’ जैसे निबंधों में भी जनपदीय भाषाओं के शब्दों का उपयोग दिखाई पड़ता है।

असल में भारतेंदु मंडल की चिंता हिंदी को बोलचाल की जुबान बनाने की थी। वे इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि कोई भी भाषा जुबान तभी बन पाती है जब उसके दरवाजे जनपदीय जीवन की भाषा और शब्दावली के लिए खुले हों। हमारी जनपदीय भाषाओं के पास विशाल शब्दकोश है। जनपदीय शब्द संपदा में हजारों वर्षों का जीवनानुभव रचा-बसा है। वृहत्तर सामाजिक-सांस्कृतिक अंत:क्रिया के दौरान जनपदीय भाषाओं का अन्य प्रादेशिक भाषाओं से ही नहीं, बल्कि अरबी-फारसी से भी शब्दों को इस तरह अपनाया कि उन्हें अलगा पाना कठिन होता है। अगर ध्यान से देखें तो जब उर्दू का जन्म भी नहीं हुआ था तबसे हमारी जनपदीय भाषाओं में अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग होता रहा है। हमारी जनपदीय भाषाओं में बाहरी शब्दों को गढ़-छिल कर पचा लेने की अद्भुत क्षमता रही है। तुलसीदास के राम यों ही ‘गरीब नेवाज’ नहीं हुए। यह गरीब नेवाज अरबी-फारसी से अंत:क्रिया के दौरान अवधी भाषा में आया। इस बात को भारतेंदु युगीन लेखकों ने भी समझा और उन्होंने एक समावेशी हिंदी की आधारशिला रखी। भारतेंदु की देखादेखी उस समय की ईसाई मिशनरियों ने जो बाइबल आदि के अनुवाद कराए उनमें जनपदीय शब्दों का भरपूर प्रयोग मिलता है।

मगर भारतेंदु युग के ठीक बाद ही समावेशी हिंदी की जगह शुद्ध हिंदी या ठेठ हिंदी की बात होने लगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने ‘ठेठ हिंदी का ठाठ’ उपन्यास लिखा। शुरू में हरिऔध को लगा कि अगर हिंदी को सभी प्रदेशों में मान्य बनाना है, तो उसे संस्कृत की ओर झुका होना पड़ेगा। ठेठ हिंदी का ठाठ की मुख्य प्रतिज्ञा ही थी कि हिंदी से ‘देसी’ और ‘विदेशी’ शब्दों को बाहर निकाल कर ही ठेठ रूप दिया जा सकता है। उनका यह अभियान ‘प्रियप्रवास’ में अपने उत्कर्ष पर दिखाई देता है। लेकिन हरिऔध को यह बात जल्दी समझ मे आ गई की यह हिंदी चलने वाली नहीं है और वे पुन: बोलचाल कि भाषा की ओर मुड़ गए। ‘बोलचाल’ नामक किताब की भूमिका में हरिऔध स्वीकार करते हैं कि- ‘जनसाधारण में जो विभिन्न भाषाओं के शब्द प्रचलित होकर हिंदी भाषा के तद्भव शब्दों के समान ही व्यापक हैं उनका त्याग नहीं हो सकता।’ यहां ध्यान देने की बात यह है कि हरिऔध तद्भव शब्द जनपदीय भाषाओं के शब्दों को कह रहे हैं और दूसरी भाषा से उनका अभिप्राय अरबी-फारसी मूल के उर्दू शब्दों से है। हिंदी के तद्भव शब्द यानी जनपदीय भाषाओं के शब्दों को छोड़ कर जो हिंदी बनेगी वह बोलचाल की हिंदी नहीं हो सकेगी। मगर हरिऔध की यह बात उस समय न सुनी और न समझी गई।

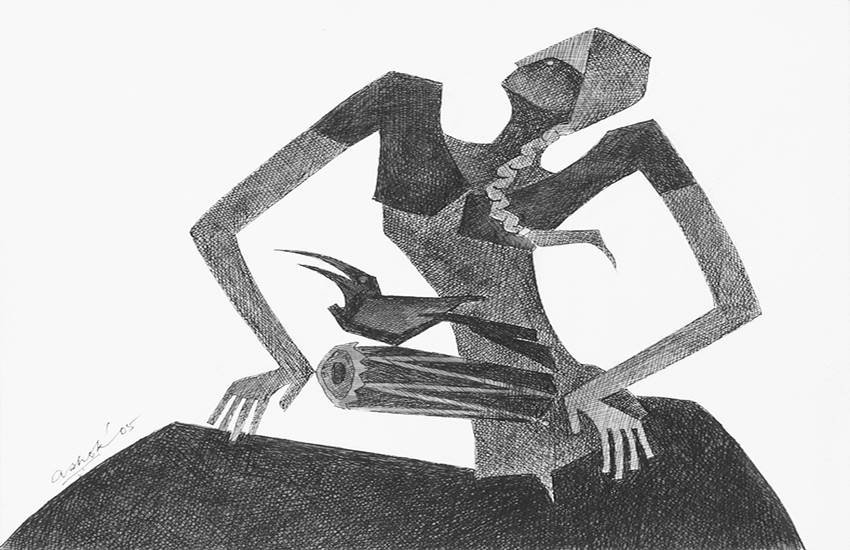

भारतेंदु युग के बाद आए द्विवेदी युग ने हिंदी को परिनिष्ठित बनाने का काम किया। यह परिनिष्ठित हिंदी जनपदीय भाषाओं से विमुख होकर बनी। हिंदी जितनी गुरु-गंभीर होती गई उतनी ही जनपदों और अंपाड़ियाता से दूर होती चली गई। गनीमत यह थी कि उसी दौर में प्रेमचंद जैसे लेखक आए, जिन्होंने हिंदी को आमफहम बनाए रखने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि हिंदी का आदर्श रूप प्रस्तुत किया। स्वाधीनता आंदोलन के तेज होने और हिंदी पत्रकारिता के विकसित होने का दौर भी यही है। स्वाधीनता आंदोलन की तरह हिंदी पत्रकारिता ने भी जनपदीय भाषाओं के साथ संवाद कायम रखा। कविता में छायावाद के दौर में भले संस्कृतनिष्ठ तत्समता का बोलबाला रहा हो; पर उसका पर्यवसान जिस प्रगतिशील कविता में हुआ, उसके पीछे कवियों का जनपद मजबूती से खड़ा रहा है। नागार्जुन की कविता में मैथिली, केदारनाथ अग्रवाल की कविता में बुंदेलखंड, त्रिलोचन के यहां अवध जनपद और जनपदीय भाषा का स्पंदन बना रहा है। उसके आगे भी देखें तो हिंदी कविता जनपदीय भाषाओं से अपने लिए प्राणधारा खींचती रही है। केदारनाथ सिंह, धूमिल और गोरख पांडे की कविता में भोजपुरी, राजकमल चौधरी में मिथिला जनपद का स्पंदन सुना जा सकता है। यह आवाज हम अष्टभुजा शुक्ल से लेकर अनुज लुगुन तक की कविता में देख-सुन सकते हैं।

मगर इसी काव्यधारा के बरक्स प्रयोगवादी धारा में भाषा को लेकर एक तरह का शुद्धतावादी-तत्समवादी रवैया दिखाई पड़ता है। जाहिरा तौर पर कविता की यह धारा ज्यादा प्रभावी रही और इसने हिंदी को जनपदीय भाषाओं से विलगाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसका नतीजा यह हुआ कि हिंदी अधिकांश किताबी और जड़ होती गई। आजादी के बाद बनी तथाकथित राजभाषा ने हिंदी की जीवंतता को नष्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। राजभाषा के नीति नियंता औपनिवेशिक गुलामी से इस कदर प्रभावित थे कि उन्होंने हिंदी को जनभाषा बनाने की बजाय प्रभु भाषा बनाने पर दिया। इसलिए उसकी नीति जनपदीय भाषाओं की उपेक्षा की बनी। शब्द संपदा के लिए अंगरेजी अनुवाद से काम चलाने और न चलने पर संस्कृत का मुंह जोहने की ललक ने हिंदी को ठस बनाने का काम किया। हिंदी की संरचना पर अंगरेजी का प्रभाव दिखाई देने लगा। यहां अंगरेजी शब्दावली की बात नहीं की जा रही है। शब्दावली से निपटने का रास्ता तो हमारी जनपदीय भाषाओं ने निकाल लिया था। उदाहरण के तौर पर अंगरेजी के ‘टाइम’ शब्द का भोजपुरी प्रयोग देख सकते हैं। टाइम का उच्चारण की सुविधा से ‘टैम’ बनाया और उसमें कु उपसर्ग लगा कर ‘कुटैम’ और ‘कुटैमा’ जैसे शब्द बना लिया और इसका भोजपुरीकरण कर लिया। ऐसे उदाहरण सभी जनपदीय भाषाओं में देखने को मिलेंगे। पर हमारी राजभाषा हिंदी जिस तरह अंगरेजी के साये में विकसित हुई वह अंगरेजी की अनुगामिनी बन गई। कई बार संचार माध्यमों पर ऐसी अंग्रेजीकृत हिंदी सुन कर हैरत होती है।

एक दौर में आंचलिक उपन्यासों ने हिंदी की इस कृत्रिमता को चुनौती दी थी, लेकिन तब लेखकों में गांवों को लेकर खास तरह का रूमानी नजरिया मौजूद था, जो अब नहीं दिखता। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हाल हाल तक स्वाधीन चेतना मौजूद थी, जो हिंदी को जनभाषा बनाने का उद्योग कर रही थी। मसलन, प्रभाष जोशी की भाषा देख सकते हैं, जिन्होंने बहुत सारे स्थानीय शब्दों का न केवल प्रयोग किया, बल्कि उन्हें प्रचलित और लोकप्रिय भी बनाया। पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुवाद और अनुकरण की प्रवृत्ति के बढ़ने से भी हिंदी जनपदीय भाषाओं से दूर हुई है। हिंदी की चुनौती मात्र राजभाषा और राजकाज की भाषा बनने से बढ़ कर है। हिंदी को देश की सवा अरब आबादी की संपर्क भाषा बनना है और हिंदी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। जाहिर है, इसके लिए हिंदी को परिनिष्ठित, शुद्ध आदि संभ्रमों से बाहर निकलना और जीवन की भाषा के रूप में विकसित होना होगा। हिंदी की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि उसके पास जनपदीय भाषाओं का अपार भंडार है, जिसका उपयोग करके वह समावेशी, रचनात्मक और जीवंत हो सकती है।