गांधी डेढ़ शताब्दी के हो गए। एक शताब्दी में जन्मे, दूसरी शताब्दी में राष्ट्रपिता बने और अब तीसरी शताब्दी में बापू-विचार बन गए, अभियान से चल कर देश का अभिमान बन गए। महात्मा गांधी व्यक्तित्व और विचार का अद्भुत समन्वय थे। वे धर्म और कर्म के प्रयोगशील प्राणी थे। राज और स्वराज के बीच खड़े एक निर्भीक राजनीतिज्ञ थे। भारतीय शिक्षा यानी तालीम का तकली से पहला नवाचार गांधी ने ही किया था। नई तालीम या बुनियादी या प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें देश के उद्भट विद्वान और विचारक शामिल थे। जाकिर हुसैन उस समिति के अध्यक्ष थे, आर्चनायकम संयोजक थे, ख्वाजा गुलाम सैयदेन, विनोबा भावे, काका कालेलकर, किशोरीलाल मश्रुवाला, जेसी कुमारप्पा, कृष्णदास जाजू, केटी शाह और सुश्री आशा देवी, इस प्रकार दस विचारकों का यह पैनल नए भारत को नई तालीम से शिक्षित, संस्कारित और कर्मशील पीढ़ी बना कर ऐसे समाज की रचना के प्रति संकल्पित था, जो एक स्वावलंबी, स्वतंत्र, स्वाभिमानी और चरित्रवान समाज हो।

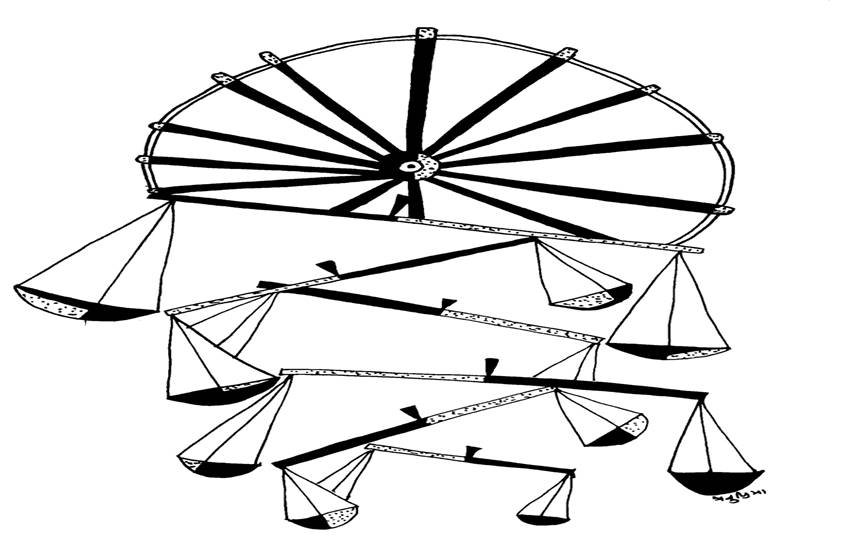

बापू को इस समाज की रचना की ताकत तकली और चरखे में दिखाई दी थी। इसलिए समिति के समक्ष नई तालीम का तात्पर्य प्रारंभिक शिक्षा में तकली और चरखे शिक्षा के प्रतीक बन गए। इस प्रकार गांधी के विचारों से उस बुनियादी शिक्षा का जन्म हुआ था, जिसमें बच्चों की शिक्षा की बुनियादी शिक्षा किताब के बजाय कर्म से हो, चीजों के बजाय चेतना और चरित्र से हो और जिसमें खेत में खड़े किसान से लेकर देश के हर जवान तक की स्वेच्छा से भागीदारी हो।

उनकी बुनियादी शिक्षा की परिकल्पना शिक्षा तक सीमित न होकर, जीवन के प्रत्येक उपयोगी क्षेत्र तक फैली हुई थी। स्वराज के साथ ग्राम-स्वराज उनका बुनियादी स्वराज था, विदेशी के बजाय स्वदेशी उनका बुनियादी राष्ट्रीय विचार था, असहयोग द्वारा अहिंसा की शक्ति का प्रयोग उनकी बुनियादी नैतिक ताकत थी। सूत, खादी और हस्त-शिल्प से स्वावलंबन उनका बुनियादी अर्थशास्त्र था, जिससे हर हाथ को गांव-नगर सब जगह काम मिल सकता था, राजनीति में निशस्त्र प्रतिरोध, नमक आंदोलन, उपवास, प्रार्थना आदि उनके बुनियादी नैतिक आचरण थे, जिनसे राजनीति की शुद्धता कायम की जा सकती थी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, भय-वर्जन, सर्वधर्म-समभाव, स्वदेशी, सेवा, शांति, विनम्रता आदि उनके व्रत थे, जिनसे वे समाज को मानवीय मर्यादा का बुनियादी आधार प्रदान करते थे। तकली से प्रारंभिक तालीम और चरखे से माध्यमिक से उच्च शिक्षा तक का विचार इसलिए था कि तकली से बच्चे अपने बाल्य-काल से ही स्वावलंबन, स्वाभिमान और समानता का आचरण सीखें और आगे चल कर चरखे से स्वदेशी चरित्र का निर्माण करें और हर हाथ काम करे।

गांधी नहीं चाहते थे कि पाठ्यक्रम स्थूल एवं नीरस हो इसलिए साहित्य, कला, संगीत, सृजनात्मकता को विशेष महत्त्व दिया गया था, क्योंकि साहित्य और कलाएं आत्म-अनुशासन और सुरुचि निर्माण का माध्यम बनती हैं। गांधी ने हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्यकारों को सर्वाधिक महत्त्व इसलिए दिया था कि हिंदी ही देश की सबसे बड़ी लोकव्यापी भाषा है। जिस स्वच्छता अभियान को आज राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है, उसके मूल में गांधी ही थे। सामूहिक सफाई, आरोग्य, सामूहिक भोजनालय, बुनियादी गृहउद्योग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वाध्याय और समाज से संपर्क को भी नई तालीम में इसलिए शामिल किया गया था कि जो तालीम तकली से शुरू हुई थी वह आगे चल कर नकली न हो जाए और जिस चरखे से चरित्र की रचना की कल्पना की गई थी वह चरखा लुप्त होकर देश में बेरोजगारों की भीड़ पैदा न कर दे।

गांधी का शैक्षिक चिंतन इतना व्यापक था कि शिक्षा, राजनीति, साहित्य एवं कलाओं, स्वावलंबन और सहयोग से जिस भारत की वे कल्पना करते थे उसके बारे में कहते थे कि ‘मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा, जिसमें गरीब से गरीब भी यह महसूस करे कि यह देश उसका है और इसके निर्माण में उसकी जोरदार आवाज है।’ गांधी एक धर्म-सहिष्णु व्यक्ति के साथ अच्छे समीक्षक भी थे, इसलिए कहते थे- सभी धर्म सच्चे हैं, सभी धर्मों में कोई न कोई खराबी पैदा कर दी गई, लेकिन सभी धर्म मुझे उतने ही प्रिय हैं, जितना मेरा अपना हिंदू धर्म। साहित्य को लेकर भी वे मानते थे कि जो साहित्य पाठकों के लिए सुगम, सरल और आसानी से पचाने योग्य हो, वही अच्छा साहित्य है जैसे तुलसीदास का रामचरित मानस, जो गरीब की झोपड़ी से राजमहलों तक व्याप्त है। आज की राजनीति भाषणों के भीषण झूठ, छल और घृणा से भरी है। गांधी ने यह पहले ही महसूस कर लिया था। इसलिए वे भाषणों कोे लेकर कहते थे- भाषण सत्य तक ही सीमित हो, तो संसार के बहुत से अनर्थ यों ही रुक जाएं। तात्पर्य यह कि भाषणों के झूठ से सत्य के अर्थ के बजाय झूठ के अनर्थ उत्पन्न होते हैं। वे मानते थे कि जीवन ही कला है, कला मनुष्य की दैवीय अभिव्यक्ति है। गांधी के पास एक प्रकार का कविमन था। बड़ी से बड़ी बात को बड़े काव्यात्मक ढंग से वे कह देते थे- अगर किसी मकसद के लिए खड़े हो, तो पेड़ की तरह तन कर खड़े रहो और गिरो तो बीज की तरह गिरो, ताकि दुबारा उग कर उसी मकसद के लिए खड़े हो सको। गांधी मानते थे कि जिस दिन हमारा गांव गरीबी से मुक्त होगा, उस दिन असली स्वराज होगा।

गांधी को तकली के जरिए जानना अर्थात शिक्षा की बुनियाद और बालपन से स्वाभिमान और आत्म-निर्भरता के कर्म की तालीम को जानना है। गांधी कोे चरखे से जानना एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना को जानना है, जो भारत को भूखा न बना सके, लोगों के आलस्य के विरुद्ध कर्म का अभ्यास करा सके और अपने काम में लगे लोगों को कभी किसी के साथ हिंसा, घृणा और असहिष्णुता का मौका ही न मिले। आज हम कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हैं। समय की गति के साथ चलने के लिए उपकरण मनुष्य के सहयोगी तो हो गए हैं, मगर उपकरणों से चरित्र नहीं बनता। अगर रोजगार पैदा होते तो देश में तीस-पैंतीस करोड़ युवाशक्ति उच्च शिक्षा के बावजूद बेकारी का बोझ ढोकर न जीती। शिक्षा में नए उपकरण और संसाधनों ने सुविधा तो दी, लेकिन चरित्र बनाने के बजाय चरित्र बिगाड़ दिया और नए-नए अपराध और अपराधी पैदा कर दिए। गांधी ने तकली का आविष्कार तालीम के दो रूपों में किया था- एक तो वह बच्चों के सामूहिक खेल का साधन थी और दूसरा प्रारंभ से ही स्वावलंबन का आधार भी थी। चरखा और चरित्र गांधी के लिए जरूरी इसलिए थे कि युवाशक्ति अगर कर्म में लीन रहेगी तो वह एकाग्र रहेगी, अनुशासित रहेगी। अनुशासन को गांधी चरित्र निर्माण की पहली सीढ़ी मानते थे। चरित्रवान नागरिक स्वावलंबी और स्वाभिमानी होता है। देश में वे ऐसी चरित्रवान युवाशक्ति चाहते थे, जो अंतिम जन की आंख के आंसू पोंछ सके और अपनी तालीम से मुल्क की ताकत बन सके। डेड़ सौ वर्ष के बापू अगर आज भी जिंदा हैं, तो इसका कारण है गांधी-विचार। विचार की मृत्यु नहीं हो सकती। तमाम शिक्षाविदों, साहित्यकारों और समाज कार्मियों को सोचना होगा कि तकली और चरखे का विकल्प कम्प्यूटर को बना कर क्या आज की शिक्षा भारत को एक चरित्रवान देश बना पा रही है? माना कि कम्प्यूटर ने काम के दरवाजे खोले हैं, मगर चरित्र की प्राणवायु वाली खिड़की शायद बंद कर दी है जिसका परिणाम है, साइबर-क्राइम। विज्ञान ने सुविधा तो दी है, सुख के साधन भी दिए हैं, मगर धन की दौड़ ने मन की पवित्रता भंग कर दी है।