आजकल शक्ति पर्व चल रहा है। नवरात्र में दुर्गा पूजन और फिर दसवें दिन विजय दशमी। नौ दिन तक महिषासुर मर्दिनी, मधुकैटभ, चंडमुंड, शुंभ-निशुंभ, ध्रूम राक्षस विनाशिनी के विशाल रूप पर मनन के बाद दसवें दिन सुबह शस्त्र पूजन और दिन ढलते-ढलते रावण वध होगा। नवरात्र में जहां एक तरफ दुर्गा का आवाहन होता है, वहीं दूसरी तरफ रामकथा का मंचन भी होता है। सदियों पुरानी यह गाथा हमको फिर से याद दिलाती है उस महापुरुष, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की, जिनके पुरुषार्थ की वजह से भारत संस्कृति और भाव की एक ऐसी डोर में बंधा, जिसको वक्त की आंधियां भी कमजोर नहीं कर पाई हैं। वास्तव में, रामकथा अविरल है- गंगा की तरह, जिसकी कल-कल बहती धारा हमारे तन, मन और आत्मा को सिंचित करती रहती है। अमूमन हम तुलसीदास रचित रामचरितमानस ही पढ़ते हैं। मानस सरल है, तुलसी ने जनभाषा के जरिए वाल्मीकि रामायण को आम आदमी तक पहुंचाया था। तुलसी का मानस भक्ति-रस में डूबे कवि की अतुल्य रचना है, जिसमें राम धनुर्धारी योद्धा ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक राजा हैं, जिनके लिए प्रजा पहली और आखिरी प्राथिमिकता है। अयोध्या से लंका तक का विशाल भूभाग जीतने के बाद, चक्रवर्ती होने के बाद भी वे एक भी कही को अनसुनी नहीं करते हैं। सीता त्याग इसका प्रमाण है। रामराज इस नीति और भाव की पराकाष्ठा है।

रामकथा वास्तव में एक विशाल अनूठे चरित्र की कहानी है। यह कथा है उस युवराज की, जिसके पिता ने उसके राजतिलक का मन बना लिया था और सारी स्थिति अनुकूल-सी लगती थी। पर अचानक रानी कैकेयी ने सारा पांसा पलट दिया और राजा दशरथ को अपने प्रिय जेष्ठ पुत्र को चौदह वर्ष का वनवास देने पर मजबूर कर दिया। विषम परिस्थिति होने के बावजूद, अल्पआयु राम ने पिता की आज्ञा पालन करके पारिवारिक मूल्यों की स्थापना की। दरअसल, परिवार में संबंधों का आदर्श अयोध्या कांड में पूरी तरह से निश्चित हो जाता है और हजारों साल बाद भी वही मानक कायम है। दशरथ नगरी छोड़ते समय ही राम तय कर लेते हैं कि उनको चौदह साल सिर्फ वन में विचरण नहीं करना है, बल्कि अपनी विपरीत स्थिति को अयोध्या और आर्य संस्कृति के प्रभाव को और विस्तार करने में लगाना है। वनगमन के पहले ही चरण में अयोध्या से सटे निषाद राज्य में वे जाकर मित्रता गहन करते हैं (अयोध्या की दक्षिणी सीमा सुरक्षित करते हैं) और फिर गंगा पार करके वत्स देश यानी प्रयाग पहुंचते हैं। वहां पर वे मुनि भरद्वाज से मिलते हैं और उनकी सलाह पर चित्रकूट रवाना हो जाते हैं।

वास्तव में चित्रकूट से ही शुरू होता है राम वनगमन का राजनीतिक अध्याय। यहीं से एक राजसी पारिवारिक कलह संस्कृतियों के टकराव में तब्दील हो जाता है। आर्य-अनार्य चित्रकूट में आमने-सामने थे। चित्रकूट उस समय में आर्य प्रभाव का अंतिम छोर था। असल में चित्रकूट पर्वत और उसके आसपास का इलाका दोनों के बीच में नो मेन्स लैंड था- अभयारण्य। अनार्य और आर्यों के बीच एक संधि थी, जिसके तहत दोनों को क्षेत्र में शस्त्र के साथ प्रवेश पर मनाही थी। आर्य अरण्य का उपयोग यज्ञ आदि के लिए कर सकते थे और अनार्य उसमे विघ्न डालने से प्रतिबंधित थे। पर अनार्य इस प्रतिबंध का लगातार उल्लंघन करते थे। ऋषि-मुनि इस बात से क्षुब्ध थे। राम ने चित्रकूट पहुंचते ही हालात का जायजा लिया और वाल्मीकि से मिले। पर्ण कुटी भी डाली, पर शीघ्र ही उन्हें अनार्य रोष का सामना करना पड़ा। विराध नाम के एक राक्षस ने सीता का हरण किया और राम ने उसके साथ एक लंबा युद्ध लड़ा। विराध मारा गया, पर उससे राम का अनार्य रोष बढ़ा। वे अगस्त्य मुनि से मिले, जिन्होंने उन्हें राक्षसों से युद्ध करने के लिए दिव्य अस्त्र- ब्रह्मा का बाण, इंद्र के दो तरकश, एक तलवार और विश्कर्मा द्वारा बनाया हुआ एक धनुष- दिए।

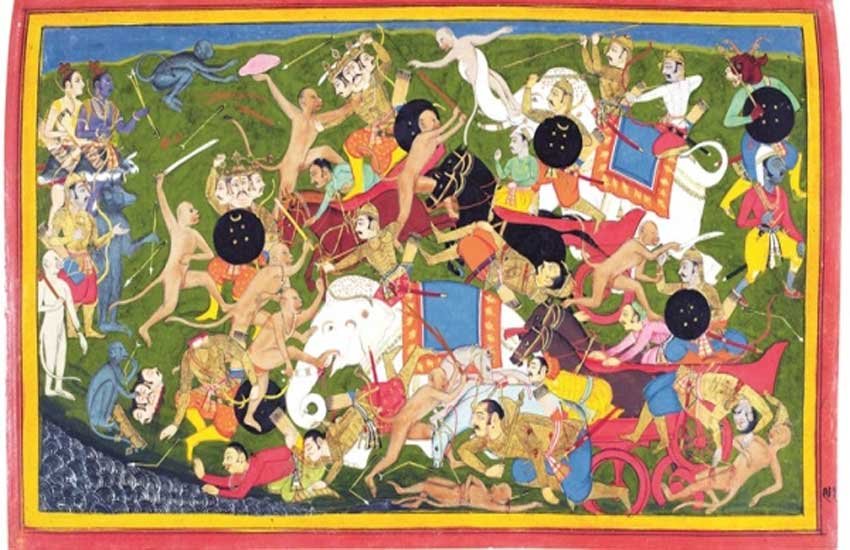

वाल्मीकि रामायण में राम के शस्त्रीकरण को लेकर सीता का विरोध तफ्सील से बताया गया है। सीता को भय था कि इससे अनार्य भड़क जाएंगे और युद्धविराम निरस्त हो जाएगा। पर राम नहीं माने। भरत का अपनी फौज सहित चित्रकूट आना दूसरी घटना थी, जिससे अनार्य चौकन्ने हो गए थे। एक तरह से सीमा पर तनाव बढ़ने लगा था। आगे चल कर सूपनखा का प्रसंग हुआ और फिर खर-दूषण का वध। उसके बाद रावण द्वारा सीता हरण अनार्यों की तरफ से जवाबी कार्रवाई थी। सीता हरण के उपरांत व्याकुल पति राम ने अयोध्या की सेना को मदद के लिए नहीं पुकारा। आक्रमणकारी आर्य फौज की उन्हें जरूरत नहीं थी। उन्हें युद्ध ही नहीं, दिल भी जीतने थे और इसीलिए उन्होंने स्थानीय बंदर, भालू, रीछ, वनवासियों से अपना सीधा रिश्ता जोड़ा। चित्रकूट से लेकर लंका तक जो अनार्यों का दबदबा बना हुआ था, उसकी कमर उन्होंने अपने सामरिक कौशल, जैसे बालि वध, और सहज संबंधों से तोड़ी। वास्तव में लंका हारने से पहले ही अनार्य दक्षिण भारत का लगभग संपूर्ण हिस्सा आर्य राम के हाथों गंवा चुके थे।

अयोध्या से चित्रकूट और फिर वहां से पंचवटी-किष्किंधा की यात्रा के दौरान राम ने तीन आदर्शों को स्थापित किया। उन्होंने अयोध्या छोड़ते-छोड़ते पारिवारिक-सामाजिक मूल्यों को परिभाषित किया और उनको स्थापित किया। फिर एक नीतिप्रज्ञ भावी राजा के रूप में उन्होंने वन मार्ग में अत्यंत विद्वानों से लेकर जनजातियों और मूक पशु-पक्षियों तक के साथ एक सहज और विश्सनीय रिश्ता बनाया। उनका तीसरा रूप था आर्य जाति के प्रतिनिधि का, जो अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए अनार्य सभ्यता से लोहा लेता है और लंका विजय के बाद अयोध्या में ऐसा साम्राज्य स्थापित करता है, जो संस्कृति, नीति और पराक्रम में आर्य समाज की परकाष्ठा थी। भारतीय महाद्वीप से लेकर दक्षिण पूर्व के देशों तक रामराज का यह आदर्श आज भी भावनात्मक स्तर पर पूरी तरह स्थापित है।

वास्तव में राम वनगमन का सच राम की सांस्कृतिक महत्त्वाकांक्षा थी, जिसकी वजह से आर्य-अनार्य के बीच टकराव हुआ और पूरे भारत में सनातन धर्म की स्थापना हुई। यह टकराव होना ही था, क्योंकि अनार्य शांति संधि के उल्लंघन से बाज नहीं आते थे। राम ने इसका सामरिक फायदा उठाया। सच में राम विश्व इतिहास में पहले और आखिरी अनूठे विस्तारवादी महापुरुष थे। उन्होंने अनार्यों के साथ आर्यों की असहज शांति को हमेशा-हमेशा के लिए लंका विजय करके खत्म ही नहीं कर दिया, बल्कि समस्त भारत में आयुध, धर्म और संपन्नता स्थापित की। इतिहास में कोई ऐसा उदहारण नहीं है, जिसमें इतने लंबे समय तक एक विस्तारवादी उद्देश्य का सद्भाव लगातार कायम रहा हो।

राम ने सबका साथ दिया और सबका विकास किया। परिवारों को आदर्श देकर क्लेश से उबारा, पराक्रम से अयोध्या राज्य का विस्तार किया, रामराज लाकर राज्य नीति को स्वर्ण मानक दिया, समाज को मर्यादा की मणि दी और सनातन सद्भाव से महाद्वीप का भावनात्मक एकीकरण किया। वे सही मायनों में पुरुषोत्तम थे। इसीलिए वे पूजे जाते हैं। राम भगवान माने जाते हैं।

उनके जीवन से हम शिक्षा ले सकते हैं कि मूल्यबद्ध पराक्रम, द्वेष विहीन आचरण, लोकतांत्रिक कार्य पद्धति और सर्व प्रेम भाव ही युग पुरुष के स्थायी लक्षण हैं, जो इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं।