पूनम नेगी

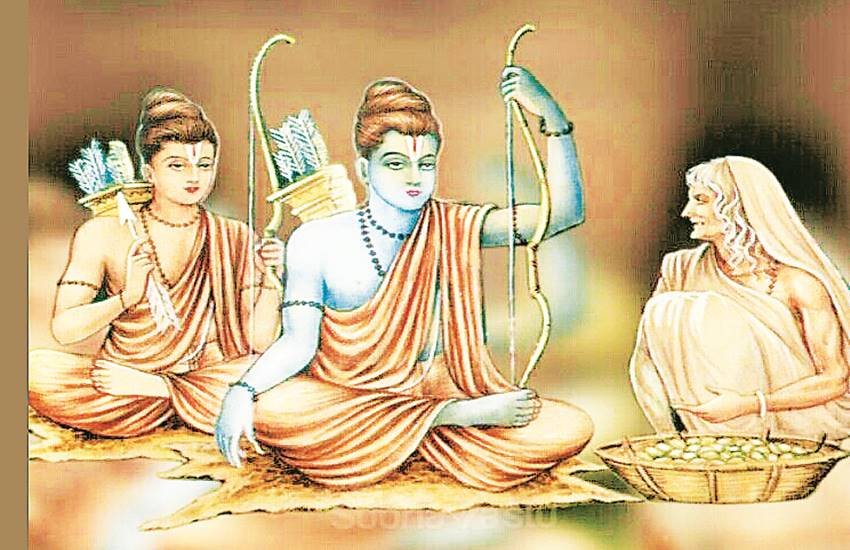

प्रभु श्रीराम एवं भक्त शबरी के संवाद के माध्यम से भक्तियोग का जो प्रतिपादन श्रीरामचरितमानस में किया गया है, वह अपने आप में बेमिसाल है। नवधा भक्ति की व्याख्या के लिए कोल-शबर जाति के मुखिया की बेटी शबरी को पात्र बनाकर गोस्वामी जी ने यह तथ्य प्रतिपादित किया है कि मन में यदि प्रभु को पाने की आकुलता-विकलता हो तो लिंगभेद, जातिभेद, ऊंच-नीच का भेद कुछ भी आड़े नहीं आता। शबरी को उसकी योगाग्नि से हरिपद लीन होने से पहले प्रभु राम ने शबरी को नवधा भक्ति के अनमोल वचन दिए। शबरी प्रसंग से यह पता चलता है की प्रभु सदैव भाव के भूखे हैं और अन्तर की प्रीति पर रीझते हैं।

नवधा भक्ति के अंतर्गत प्रथम भक्ति है -संत सत्संग। श्रेष्ठजनों के जिस सत्संग से जड़ता, मूढ़ मान्यताएं टूटती हैं वह सत्संग सर्वोच्च कोटि का होता है। संत वे होते हैं जिनके पास बैठने पर हमारे अंत:करण में ईश्वर के प्रति ललक-जिज्ञासा पैदा होती है।

दूसरी भक्ति यानी दूसरी रति है- ‘मम कथा प्रसंगा’। भक्ति साधना का सबसे सुलभ मार्ग है-भगवान के लीला-प्रसंगों का चिंतन व गुणगान। आर्ष साहित्य के पौराणिक कथा-प्रसंगों ने लोकमानस को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। मन को भगवान के स्वरूप में लीन करने की इसमें जबर्दस्त शक्ति है। इसीलिए श्रीरामचरित मानस व श्रीमद्भागवत जन सामान्य में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। भगवद्भक्ति की ओर उन्मुख करने वाले कथा-प्रसंग लोकमानस को छूते हैं, भाव संवेदना जगाते हैं एवं मानव कल्याण का पथ प्रशस्त करते हैं। इस भक्ति का एक श्रेष्ठतम उदाहरण है राजा परीक्षित द्वारा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में श्रीमद्भागवत कथा को सुनकर मोक्ष को प्राप्त होना।

तीसरी भक्ति है-अभिमान रहित होकर गुरु के चरणकमलों की सेवा। भारतीय अध्यात्म में गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण जब तक नहीं होगा, भक्ति नहीं सधेगी। श्री अरविंद कहते थे-गुरु की चेतना का शिष्य में अवतरण तभी हो पाता है जब शिष्य की चेतना भी शिखर पर हो। चौथी भक्ति है-छल कपट छोड़कर भगवद् संकीर्तन करना। श्रीमद्भागवत में बाल यति शुकदेव जी कहते हैं कलियुग में भगवान के संकीर्तन से व्यक्ति परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्री भगवान ने भी गीता में कहा है कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझको भजता है तो भजन के प्रभाव से वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है।

पांचवीं भक्ति है-दृढ़विश्वास के साथ भगवान का मंत्रजप। मंत्र का माहात्म्य समझकर भावपूर्वक परमात्म सत्ता में गहन विश्वास रख जब जप किया जाता है तो वह सिद्धि का मूल बन जाता है। ईश्वर को संबोधित निवेदन ही मंत्र है। चाहे ‘नमो भगवते वासुदेवाय’ हो, ‘नम: शिवाय’ हो अथवा गायत्री मंत्र के रूप में सद्बुद्धि की प्रार्थना। विश्वासपूर्वक किया गया जप निश्चित फल देता है।

छठी भक्ति है- इंद्रिय निग्रह। ‘षट् दम शील-विरति बहुकर्मा-निरति निरंतर सज्जन धर्मा।’ संयम सधते ही शरीर स्वयंमेव सध जाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण की महत्ता बताते हुए ऋषि विचार संयम, इन्द्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम व अस्वाद व्रत पर जोर देते हैं। इस भक्ति में भगवान श्रीराम ने शील की चर्चा की है। अश्लील का उलटा है शील। शील अर्थात शालीनता। जब पति-पत्नी सद्गृहस्थ के रूप में परस्पर सहमति से संयम-पूर्वक जीवनयापन करते हैं तो इसे शीलव्रत कहते हैं। अमर्यादित काम को मर्यादित करते हुए जीवनयापन शीलव्रत का पहला चरण है। नवधा भक्ति में सातवीं भक्ति है विश्व के प्रत्येक जीव व घटक को परमात्म भाव से देखना। भगवान श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मुझे सर्वत्र संव्याप्त देखता है और सबको मुझमें देखता है कि उसके लिए मैं अदृश्य नहीं, सर्वत्र हूं। इसे इस उदाहरण से और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है -सोना एक धातु है। उससे बने विभिन्न आभूषणों में अंगूठी-कंगन-बाजूबंद को हम अलग-अलग रूप में देखते हैं किंतु सुनार को आभूषणों में सोना ही दिखाई देता है। उसी तरह सच्चा भक्त सभी को प्रभु में और प्रभु को सभी में देखता है।

आठवीं भक्ति है-यथा लाभ संतोषा। सपनेहुं नहिं देखहिं परदोषा। यानी जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष, स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, ‘साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाय। मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाय।’ नवधा भक्ति का अंतिम सोपान है-सरलता, सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना व हृदय में परमात्मा का भरोसा रख किसी भी स्थिति में हर्ष व दैन्य का भाव न होना। भगवान इस अंतिम भक्ति प्रकरण में सर्वाधिक जोर सरल व निष्कपट होने पर देते हैं। ऐसा वही हो पाता है जिसकी भावनाएं ईश्वरोन्मुख हों, कामनाएं न के बराबर हों। ईश्वर की सहज भक्ति के माध्यम से ऐसा भक्त बुद्धि के सारे मानदंडों, कुचक्रों से भरे षड्यंत्रों से उबरकर बुद्धि से प्रज्ञा के धरातल पर पहुंच जाता है।