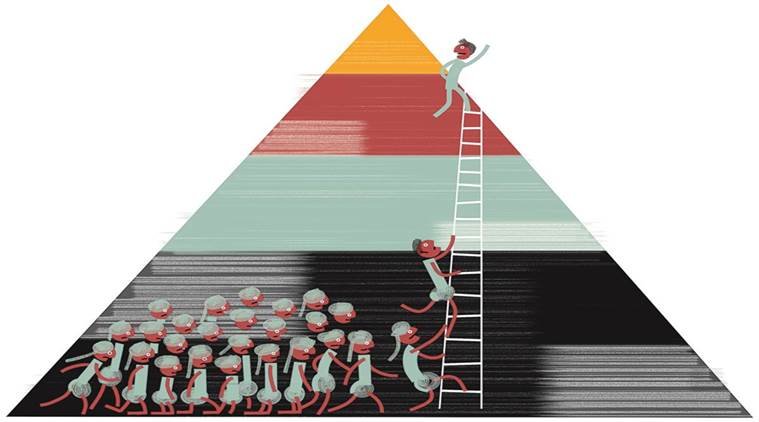

हर साल की तरह इस साल भी दावोस में आयोजित होने वाले अरबपतियों के सालाना जलसे से पहले दुनिया भर में बढ़ती गैर-बराबरी पर चिंता प्रकट की गई। मानव अधिकार समूह आॅक्सफेम द्वारा जारी ‘रिवॉर्ड वर्क, नॉट वेल्थ’ नामक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की सड़सठ करोड़ आबादी की संपत्ति में महज एक फीसद की वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर यह स्थिति और भी चिंताजनक लगती है। पिछले साल दुनिया भर में सृजित 82 फीसद संपत्ति एक फीसद लोगों के पास सीमित रही है, जबकि 3.7 अरब लोगों की संपत्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई जो गरीब आबादी का आधा हिस्सा है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अमीरों को और ज्यादा संपत्ति जुटाने में सक्षम बनाती है, जबकि लाखों-करोड़ों लोग जिंदगी जीने के लिए मशक्कत करते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अरबपति बनने की तादाद में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है और यह दर प्रत्येक दो दिन में एक अरबपति बनने की है। 2010 के बाद से अरबपतियों की संपत्ति में औसतन सालाना तेरह फीसद की वृद्धि हुई जो सामान्य कामगारों के वेतन की तुलना में छह गुना ज्यादा बढ़ोतरी है। भारत के संबंध में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल सत्रह नए अरबपति बने हैं। इसके साथ अरबपतियों की तादाद एक सौ एक हो गई है। 2017 में भारतीय अमीरों की संपत्ति 4.89 लाख करोड़ बढ़ कर 20.7 लाख करोड़ हो गई है। यह 4.89 लाख करोड़ कई राज्यों के शिक्षा और स्वास्थ्य बजट का पचासी फीसद है।

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हर साल चिंता प्रकट किए जाने के बावजूद आर्थिक विषमता की यह खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। देखा जाए तो इसकी असली वजह यह है कि विकास का ढांचा गरीबों के नहीं, अमीरों के अनुकूल है। उदारीकरण और भूमंडलीकरण के जिस मॉडल को गरीबी उन्मूलन का सशक्त हथियार बताया जा रहा था वह संपत्ति के न्यायपूर्ण बंटवारे में बिलकुल नाकाम साबित हुआ, क्योंकि वित्तीय पूंजी आधारित इस व्यवस्था का फायदा पहले से मजबूत तत्त्वों को ही हो रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि दुनिया भर की सरकारों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा गरीबी और असमानता दूर करने के प्रयासों के बावजूद उदारीकरण और भूमंडलीकरण का मॉडल गरीबोन्मुख नहीं बन पा रहा है। हालांकि इन आर्थिक नीतियों के कारण विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में तेजी आई और बड़े पैमाने पर संपदा व समृद्धि पैदा हुई। लेकिन इस समृद्धि के कुछ ही हाथों में सिमट जाने से गैर-बराबरी बढ़ती जा रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने अपनी पुस्तक ‘प्राइस आॅफ इनइक्वलिटी’ में बताया है कि आय की असमानता जिस रफ्तार से बढ़ती है उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से संपत्ति की असमानता बढ़ती है।

आॅक्सफेम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ग्रामीण इलाके के एक न्यूनतम वेतन पाने वाले कामगार को देश की एक प्रमुख कपड़ा कंपनी में शीर्ष अधिकारी की एक साल की कमाई जितनी रकम पाने में 941 वर्ष लगेंगे। वहीं अमेरिका में एक साधारण कामगार पूरे साल में जितनी कमाई करता है उससे थोड़ा ज्यादा कमाई किसी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एक दिन में कर लेता है। आॅसफैम ही नहीं, दूसरे चिंतक समूह व आर्थिक संगठन भी समय-समय पर असमानता पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहते हैं। कुछ माह पहले वित्तीय एजेंसी क्रेडिट सुइस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत की कुल संपत्ति में से लगभग आधी संपत्ति सबसे अमीर एक फीसद लोगों के हाथ में है, जबकि शीर्ष दस फीसद के हाथों में इसका करीब चौहत्तर फीसद है।

नौ साल पहले अर्जुन सेनगुप्त समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में इस असमानता को उजागर किया था। सेनगुप्त समिति की रिपोर्ट के मुताबिक तेज आर्थिक प्रगति के बावजूद देश की सतहत्तर फीसद आबादी रोजाना बीस रुपए से कम पर गुजारा करने पर मजबूर है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देश की राजनीति में जातिगत असमानता पर सियासत करने वाले आर्थिक असमानता पर शायद ही कभी मुंह खोलते हैं।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने कहा है कि उदारीकरण के दौर में एशियाई देश विकास व समानता के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं। इस वजह से ऊंची विकास दर गरीबी से लड़ने में उतनी कारगर नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिए थी। उसी का नतीजा है कि जहां दुनिया भर में असमानता कम हो रही है वहीं एशियाई देश विशेषकर भारत व चीन में यह बढ़ रही है। इन देशों में स्थानीय स्तर पर भी असमानता बढ़ी है। उदारीकरण के दौर में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में तथा वित्तीय संस्थानों में निजी प्रभुत्व बढ़ा है जिससे इन तक गरीबों की पहुंच कम हुई है।

भारतीय संदर्भ में देखें तो बढ़ती असमानता का कारण है कि यहां तेज आर्थिक विकास दर और शहरीकरण को गरीबी उन्मूलन का पर्याय मान लिया गया है। इसका दुष्परिणाम यह निकल रहा है कि ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच तो असमानता बढ़ ही रही है, शहरों के भीतर भी असमानता तेजी से बढ़ रही है। इसके बावजूद हमारे नीति निर्माता शहरीकरण पर जोर दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि पिछले बीस वर्षों में भारत की शहरी आबादी 21.7 करोड़ से बढ़ कर 37.1 करोड़ हो गई। इसके 2031 तक साठ करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सुख-सुविधाओं या बेहतर रहन-सहन के लिए हो रहे शहरीकरण में गैर-बराबरी तेजी से पैर पसार रही है। इसका कारण है कि मांग आधारित अर्थव्यवस्था के चलते जिस रफ्तार से शहरों की आबादी बढ़ रही है उस रफ्तार से शहरी आधारभूत ढांचा नहीं बढ़ रहा है।

इसी को देखते हुए विशेषज्ञों का एक समूह अब ग्रामीण विकास में निवेश बढ़ाने की वकालत कर रहा है। उनके मुताबिक जैसे-जैसे देश कम आय वर्ग से मध्यम आय वर्ग में बदल रहा है वैसे-वैसे खेती का स्वरूप जीविकोपार्जी से बाजार केंद्रित होता जा रहा है। ऐसे में खेती के आधुनिक बनने से उर्वरक, रसायन, कृषि मशीनरी, बीज, र्इंधन जैसे गैर-कृषि उत्पादों तथा गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। स्पष्ट है कि खेती-किसानी में बढ़ा हुआ निवेश गैर-कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करेगा। इससे गांवों के साथ-साथ शहरों की गरीबी में कमी आएगी। लेकिन यह तभी संभव है जब खेती को जीविकोपार्जी से वाणिज्यिक बनाने के लिए सार्वजनिक निवेश में भारी-भरकम बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया जाए।

डेढ़ सौ देशों पर तीस वर्षों तक किए गए अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकला है कि सार्वजनिक सुविधाएं व सामाजिक सुरक्षा पर बढ़ा हुआ खर्च असमानता कम करने का सशक्त हथियार है। दुर्भाग्यवश भारत में ग्रामीण आधारभूत ढांचा लंबे अरसे से उपेक्षित रहा है और यहां सामाजिक सुरक्षा पर खर्च बहुत कम है। गौरतलब है कि भारत सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का केवल 3 फीसद शिक्षा पर और 1.1 फीसद स्वास्थ्य पर खर्च करता है। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका 6.1 फीसद शिक्षा पर, और 3.7 फीसदी स्वास्थ्य पर खर्च करता है। इसका नतीजा यह हुआ है कि कभी भारत से भी ज्यादा असमानता के लिए जाने जानेवाले दक्षिण अफ्रीका में गैर-बराबरी तेजी से कम हुई है। स्पष्ट है कि भारत को भी शहरीकरण के साथ-साथ ग्रामीण विकास और खेती को वाणिज्यिक बनाने पर ध्यान देना होगा।