गांधीजी ने 1917 में कहा था कि ‘‘पाश्चात्य देशों ने ऐसी व्यवस्था खड़ी की है जिसके लिए उनको दुनिया भर में अपने गुलाम बनाने पड़ेंगे क्योंकि वे अपने संसाधनों से अपना जीवनतंत्र नहीं चला सकते। गरीब खड़ा करना इस तंत्र का स्वभाव है। जब बहुत बड़ा वर्ग गरीबों और मोहताजों का होगा, तब एक छोटा वर्ग राजकर्त्ताओं का होगा।’’

और दुर्भाग्यवश हिंदुस्तान की व्यवस्था भी उसी की अंगीभूत हो गई। सब कुछ बाजार के हवाले किया जा रहा है, जो संवेदना व समाज को ध्यान में रख कर नहीं चलता। उनका सिद्धांत केवल मुनाफा होता है और यही मुनाफाखोरी शोषण की ओर ले जाती है। जुलाई 1969 में नक्सलवाद का केवल एक जिला था, लेकिन आज एक तिहाई देश इसकी चपेट में है। युवा इस तंत्र में आस्था खो रहे है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस अराजक दौर में खादी और गांधी और भी प्रासंगिक नजर आते हैं, जो मुनाफे के बजाय समाज को सर्वोपरि रखते हैं।

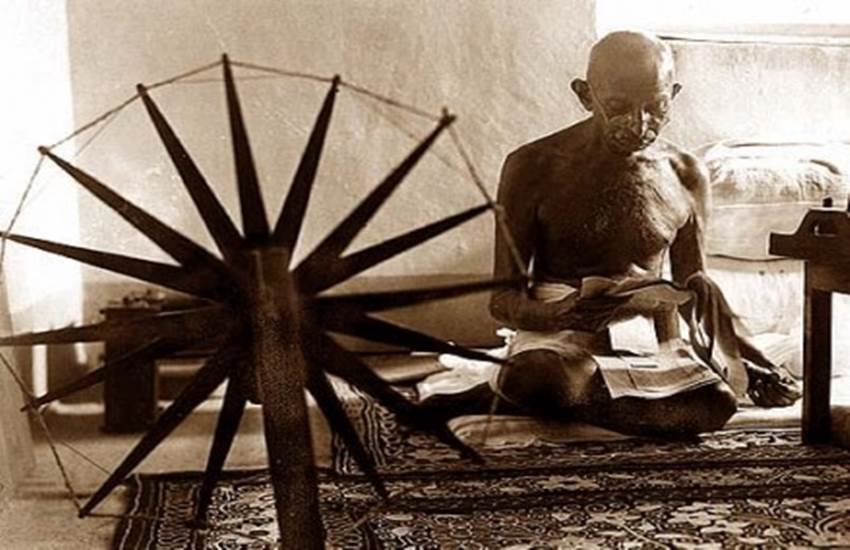

खादी केवल वस्त्र नहीं बल्कि विचार है। गांधीजी ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत के विकास का चरखा कोई अचर लक्षण नहीं है, जो हमेशा मौजूद रहेगा। वे मशीनों व प्रौद्योगिकी के एक नए ढांचे को अपनाने के लिए भी तैयार थे, जो खादी और चरखे के साथ जुड़े आदर्शों- अहिंसक, अशोषणकारी और सामंजस्यपूर्ण आर्थिक विकास- को बढ़ावा दे सके।

लेकिन आज खादी खतरे में है और उससे जुड़े सिद्धांत भी। हम हर वस्तु को मुनाफे के चश्मे से देखते हैं। बाजार की प्रकृति ही ऐसी है। वह चैन नहीं लेने देता। सपने दिखाता है, लालच बढ़ाता है, डराता है। वह कभी नैतिक नहीं होता, भोग की प्रवृत्ति को चरम पर पहुंचा देता है।

गांधीजी की मुख्य शिक्षा यह है कि ‘तुम तब तक सुखी नहीं हो सकते जब तक तुम्हारा समाज सुखी नहीं हो जाता। उन्होंने सुख की परिभाषा को व्यापक बना दिया और उसे एक जीवन शैली से जोड़ दिया, जो सभी के लिए काम्य और संभव हो। उनकी चिंता ‘समाज के हाशिये पर खड़े अंतिम आदमी’ को लेकर थी। उनकी राय में ‘किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल करना अनैतिक है जो जनसाधारण को सुलभ नहीं कराई जा सकती।’ यह एक तर्क ही वर्तमान उपभोक्ता समाज की बन रही इमारत को ध्वस्त कर देता है। जो आज की जीवनशैली है उसे हासिल कर पाना बीस से पच्चीस फीसद आबादी के लिए ही संभव है। देश भर की खुशहाली इस पर निर्भर है कि सबके लिए सादगी भरी जिंदगी के बारे में सोचा जाए।

आजादी की लड़ाई के अंतिम दिनों में गांधी ओर नेहरूके बीच मतभेद की बात जगजाहिर है। गांधी खेती और खादी के जरिए स्वराज लाना चाहते थे, लेकिन नेहरू चिमनियों के धुएं के सहारे देश को आसमान पर पहुंचाना चाहते थे। बेशक गांधी के विचार पर नेहरूका बाजार जीत गया, लेकिन नेहरूको भी अंत में मानना पड़ा कि ‘बड़ी गलती हुई कि हमने गांधी जी की बात नहीं मानी’। मारे जाने से कुछ पहले 16 अक्टूबर 1947 को गांधी ने इस परिस्थिति को पहले ही आंक लिया था- ‘‘मैं तो कहते-कहते चला जाऊंगा लेकिन किसी दिन मैं याद आऊंगा कि एक आदमी जो कहता था, वह ठीक था।’’

गांधी के पास रणनीतियां नहीं, नीतियां हैं। पूंजी के लिए पगलाए इस समाज में और पूंजी के लिए बराबर हाथ फैलाए सरकार के इस दौर में गांधी कहते हैं कि सामाजिक विकास व इंसानी संतोष के लिए जरूरी है कि पूंजी बने, पूंजी बढ़े और पूंजी बंटे। इसी से समाज में समृद्धि, सहकार व शांति आएगी। इसी नीति का एक प्रतीक मात्र खादी को गांधी ने बनाया, पर उनके विचारों को केवल पूजने वाला समाज जिस तरह व्यवहार में उन विचारों को दरकिनार कर चुका उसी तरह खादी को भी।

खादी के सामने आज वजूद का संकट है। देश में कुल सत्रह सौ खादी संस्थाएं हैं लेकिन उनकी स्थिति जीवनरक्षक यंत्र में रखे किसी मरीज से बेहतर नहीं है। एक तरफ बैंक के कर्ज तो दूसरी ओर सालों से लंबित छूट (रिबेट) ने खादी संस्थाओं की कमर तोड़ दी है। आंकड़े बताते हैं कि तमाम प्रयासों के बाद अब भी लगभग पचास करोड़ रुपए से अधिक की छूट-राशि का भुगतान लटका पड़ा है।

कत्तिन बुनकरों की दशा दयनीय है। हालांकि सरकार ने ‘बाजार विकास सहायता’ जैसी नई योजना के तहत उत्पादन पर निर्धारित बीस फीसद सहायता में से पांच फीसद कत्तिन बुनकरों के लिए सुरक्षित करने का प्रावधान किया है, लेकिन यह नीति ही अपने आप में खादी को खाने वाली साबित होगी क्योंकि खादी की बिक्री पर छूट समाप्त किए जाने के बाद महंगी खादी कितनी बिकेगी, कहना कठिन है। और जब बिक्री ही नहीं होगी तो उत्पादन क्या होगा? और उत्पादन नहीं होगा तो खादी और खादी बनाने वालों का क्या होगा, यह एक बड़ा प्रश्न है।

यह शोचनीय है कि जो खादी आजादी की लड़ाई में हथियार थी, आजादी के बाद वह हतभागी कैसे हो गई? कुछ बाजार ने और कुछ सरकार ने और कुछ हमने गांधी के मूल्यों की दुर्दशा की है। मुनाफे, सत्ता व लालच में हमने गांधी को अपने दिलों में मार डाला और आंखों पर पर्दे डाल लिए।

जिस चरखे को गांधी ने आजादी के समय हथियार बनाया था, उसे आजादी के बाद नेहरू की नीतियों ने हाशिये पर धकेल दिया। खादी सरकार के लिए बोझ बन गई है। उसे ढोने की मजबूरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि उससे गांधी की पहचान जुड़ती है- त्याग, बलिदान, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय और समाज के अंतिम आदमी के लिए चिंता की है। वोट बैंक व सत्ता के लिए गांधी को भुलाना किसी भी सरकार के लिए न आसान था न है न रहेगा।

वर्ष 1925 में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना हुई और 1953 में आॅल इंडिया खादी बोर्ड की स्थापना हुई जो बाद में खादी ग्रामोद्योग आयोग बन गया। बोर्ड के तत्कालीन सदस्य विचित्र नारायण शर्मा ने खादी को मिल के कपड़ों के बराबर बेचने का सुझाव दिया जिससे होने वाले नुकसान की भरपाई रिबेट के रूप में सरकार करती थी। संस्थाओं के लिए पूंजी भी सरकार को उपलब्ध करानी थी। खादी के लिए इतनी सारी सहूलियतें देखने में तो सुहानी थीं, लेकिन ये बैसाखी से ज्यादा कुछ नहीं थीं।

वर्ष 1980 तक खादी एक वैसाखी के सहारे चल कर आई। 1994 में नरसिंह राव की सरकार ने बची-खुची कसर भी पूरी कर दी। अब सरकार की तरफ से संस्थाओं को दिया जाने वाला ब्याजमुक्त ऋण बंद कर, बैंकों से चक्रवृद्धि ब्याज वाले ऋण की व्यवस्था कर दी गई। संस्थाएं कर्ज में डूब गर्इं ,दूसरी ओर रिबेट भुगतान भी लटकता गया। दोहरी मार के कारण संस्थाओं की उत्पादन क्षमता तेजी के साथ नीचे आई और आज पहली खादी संस्था श्री गांधी आश्रम (आचार्य कृपलानी द्वारा निर्मित) का उत्पादन आज आधा से भी नीचे आ गया है। कितनी संस्थाएं बंद होने के कगार पर हैं।

सरकार की नजर में खादी का कितना महत्त्व है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2007 में स्वर्ण जयंती मनाने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग ने सरकार से मात्र उन्नीस करोड़ की अतिरिक्त राशि मांगी थी, लेकिन सरकार ने फूटी कौड़ी नहीं दी। जबकि दिसंबर 2008 में कपड़ा मिलों को चौदह सौ करोड़ रुपए के पैकेज दिए। गांधी ने कहा था- ‘‘मुझे चुप रहने या हिमालय चले जाने की सलाह देने वालों से कहना चाहता हूं कि मैं अपनी कब्र में भी चुप नहीं बैठूंगा व मैं वहां से भी आवाज लगता रहूंगा।’’ जब-जब देश में भ्रष्टाचार फैलता है, सांप्रदायिकता फैलती है, हिंसा व अनैतिकता बढ़ती है, नेता अमर्यादित हो जाते हैं तो आम जनता के दिलों में गांधी फिर उठ खड़े होते हैं और जनता अनेक आदर्शों को सिर-आंखों पर चढ़ा कर ‘मैं गांधी हूं’ की खादी टोपी पहने नजर आती है। लोहिया, जेपी व अण्णा के आंदोलन इसके प्रमाण हैं।

गांधी ने खादी के द्वारा ग्राम आधारित रोजगार और स्वदेशी की भारतीय कल्पना को नया आयाम दिया। ग्राम स्वराज की सोच को सामने रख कर भारत की सामाजिक बनावट, ग्राम की विशिष्टताओं और उसे विकसित कर भारतीय संस्कृति व परंपरा को संपुष्ट किया। उनका मानना था कि जब तक गांवों को मजबूत नहीं किया जाएगा, खेती को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी और कुटीर उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, यह देश आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा।

गांधी के चरखा आंदोलन से सीख मिलती है कि प्रौद्योगिकी को चाहिए कि वह आम आदमी को शक्तिमान बनाए और एक ऐसी शक्ति बने जो समाज को एकत्रित कर ऊंचे लक्ष्य को प्रेरित करे। गांधी से अगर वाकई सरकार को व देश को प्यार है तो उनको जड़ बुतों में कैद कर पूजना बंद करना होगा और खादी व उनके आदर्शों को अमल में लाना होगा। विनोबा भावे ने कहा था कि ‘‘यह आदमी कोई पुरानी किताब नहीं था, जिसमें नया कुछ न जुड़े, जिसके बस नए संस्करण निकलते रहें…उनसे विचार मिला, ऐसा मान कर स्वतंत्र चिंतन करना चाहिए।’’

बाजार हमेशा मुनाफा देखता रहेगा, पर हमें गांधी को जिंदा रखने के लिए, उनके मूल्यों को जीवित रखने के लिए, खादी के पीछे निहित उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए आगे आना होगा। अब जरूरत है मनुष्य जाति को सुलभ नवीनतम विज्ञान और गांधी की कल्पना के ग्राम गणतंत्र के बीच एक नया संतुलन हासिल करने की।