संदीप जोशी

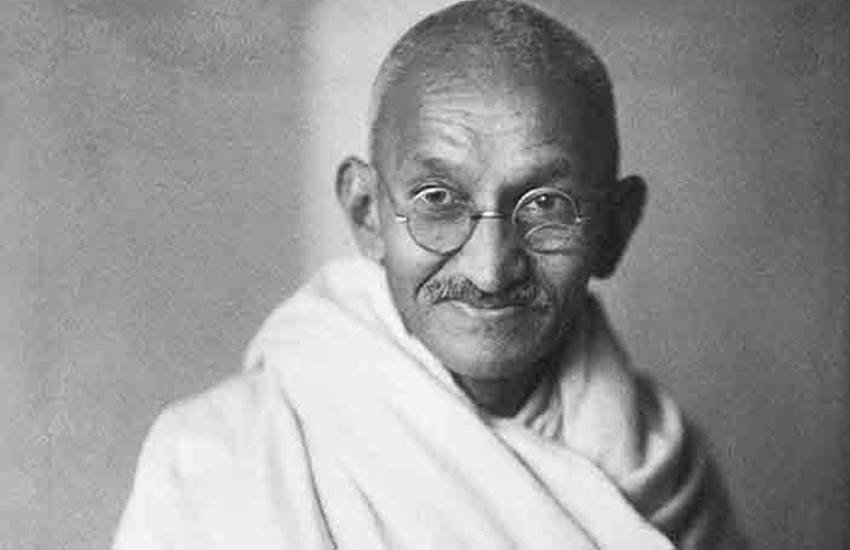

सत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी के सपने का भारत बनाने की बात हुई है। आखिर भारत के लिए गांधीजी का क्या सपना था? वे कैसे स्वराज का सपना देखते थे? अपन सभी जानते हैं कि गांधीजी ने अपने विचार और सपने ‘हिंद स्वराज’ में 1909 में ही लिख दिए थे। सभ्यता के सवाल पर उनने लिखा था ‘‘कोई भी आदमी अपने खिलाफ जाने वाली बातें करे, ऐसा शायद ही होता है। आज की सभ्यता के मोह में फंसे हुए लोग उसके खिलाफ नहीं लिखेंगे, उलटे उसको सहारा मिले, ऐसी ही बातें और दलीलें ढूंढ़ निकालेंगे। यह वे जान-बूझ कर करते हैं, ऐसा भी नहीं है। वे जो लिखते हैं, उसे खुद सच मानते हैं। नींद में आदमी जो सपना देखता है उसे वह सही मानता है। जब उसकी नींद खुलती है, तभी उसे अपनी गलती मालूम होती है। ऐसी ही दशा सभ्यता के मोह में फंसे हुए आदमी की होती है। हम जो बातें पढ़ते हैं, वे सभ्यता की हिमायत करने वालों की लिखी बातें होती हैं। उनमें बहुत होशियार और भले आदमी हैं। उनके लेखों से हम चौंधिया जाते हैं। यों एक के बाद दूसरा आदमी उसमें फंसता जाता है।’’

गांधीजी जब गोलमेज बैठक के लिए लंदन पहुंचे थे तो एक अंग्रेज पत्रकार ने उतरते ही उनसे पूछा था, ‘आप पश्चिमी सभ्यता के बारे में क्या सोचते हैं?’ गांधीजी का अब प्रसिद्ध हो चुका जवाब था ‘यह एक अच्छा विचार है।’ जब सारी दुनिया में पश्चिमी सभ्यता का गुणगान हो रहा था तो गांधीजी की व्यंग्यात्मक टिप्पणी ने सभ्यता के सवाल क्यों खड़े किए? आज जब अपन स्वतंत्रता के सत्तर साल मना रहे हैं तो गांधीजी के जवाब के मायने समझने होंगे।समाज की व्यावहारिक, राजनीतिक, न्यायिक और पंथीय-मजहबी संस्थाएं जब उन्नत तौर पर विकसित होती हैं तब उस समय और जगह को सभ्यता का नाम मिलता है। सभ्यता उसे भी कह सकते हैं जो समाज केंद्रीकृत हो, उसका आधुनिक शहरीकरण हो गया हो और उसकी शासन प्रणाली तथा न्याय प्रणाली व्यवस्थित व विकसित हो गई हो। गांधीजी के अनुसार हिंदुस्तान की जनता आजादी के समय हिंद स्वराज के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए वे भी समाज के साथ संसदीय स्वराज में लगे। लेकिन उनने खुद अपने ध्येय को कभी हिंद स्वराज से भटकने नहीं दिया। सत्तर साल बाद क्या अपन अब हिंद स्वराज के लिए तैयार हैं?

ऐतिहासिकता में माना जाता रहा है कि विकसित संस्कार वे हैं जो प्राचीन संस्कारों के अनुभव और समझ के बाद, बदले में अपनाए जाते हैं। यानी मोटे तौर पर विकसित वह है जो आदिवासी संस्कार, खानाबदोशी, समतावादी कृषि, नवपाषाण युग या शिकारी खोज के संस्कारों से बाहर आ चुका है। लेकिन इन्हीं पारंपरिक संस्कारों की समझ और अनुभव से ही आधुनिक सभ्यता निकल सकती है। सन 1923 में ‘फिलॉसफी आॅफ सिविलाइजेशन’ लिखने वाले अलबर्ट श्वेत्जर ने सभ्यता पर दो मत रखे थे- एक सांस्कारिक और दूसरा, सांस्कारिक व नैतिक। वे मानते थे कि दुनिया की अधिकतर समस्याएं इस कारण हैं कि मानवता ने सभ्यता की नैतिक सोच खो दी है। असल सभ्यता का विकास तभी माना जाना चाहिए जब हर मनुष्य का आध्यात्मिक व नैतिक विकास हो गया हो। दार्शनिक एडम फर्ग्यूसन ने भी कहा था कि सभ्यता केवल बचपन से वयस्क होने का सफर नहीं है बल्कि समाज जब अशिष्टता से शिष्टता की ओर विकास करता है तभी उसे सभ्य समाज कहा जाना चाहिए। गांधीजी ने सभ्यता की अपनी परिभाषा का सार ‘हिंद स्वराज’ में लिख दिया था। उसमें उनने तब के पश्चिम समाज को केवल शारीरिक सुख और भौतिक खोजों में लिप्त रहने वाला माना था। गांधीजी के मुताबिक आध्यात्मिक और नैतिक विकास ही सभ्य समाज की नींव होना चाहिए। उनने कहा कि पहले लोगों को मार-पीट कर गुलाम बनाया जाता रहा, आज लोगों को पैसे का और भोग का लालच देकर गुलाम बनाया जाता है।

भारत को अध्यात्मिक विश्वगुरुकहने का भ्रम भी अंग्रेजों ने ही फैलाया था। उसी भ्रम को आजादी के बाद अपने सत्ताधीशों ने अपनाया। अंग्रेजों का और अपने सत्ताधीशों का उद््देश्य एक ही था, लोकतांत्रिक जनता पर नौकरशाही से राज चलाना। इसी का नतीजा है कि भारत की आधी आबादी अब भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाई है, अगर हम सरकारी आंकड़ों में न जाकर गरीबी के वैश्विक पैमाने पर देखें। अपने को विश्वगुरु कह कर आत्ममुग्ध होने वाले देश में सामान्य शिक्षा का स्तर बेहद शोचनीय है। आज नया इतिहास लिखे जाने की बातें हो रही हैं। अपन जानते हैं कि हर सत्ता अपनी सुविधा से इतिहास रचने को लालायित रहती है। लेकिन जनता को अपने इतिहास की समझ अपनी परंपरा से भी मिलती है। इसलिए जनमानस का इतिहास न तो इतिहासकारों की बपौती है न ही सत्ता के संरक्षण से ग्रसित होता है। क्योंकि ऐसे तमाम रीति-रिवाज आज परंपरागत संरक्षण में हैं जिनका जिक्र इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा।

पिछले कुछ सालों से भ्रष्टाचार और काले धन पर देश में बहुत बहस हुई है। धन तो काला-सफेद नहीं होता, नीयत जरूर काली-सफेद होती है। समाज में दीमक की तरह व्याप्त काली नीयत की संस्कृति का सरकारें क्या करती हैं यह महत्त्वपूर्ण है। सभ्य समाज के लिए साफ नीयत बेहद जरूरी है। उसके लिए जनता द्वारा सेवा के लिए चुने गए नेता समाज के सामने क्या उदाहरण रखते हैं यह अपन ने सत्तर सालों में देखा है। हर पांच साल में बहुत सारे राजनीतिकों की आय में कई गुना बढ़ोतरी आखिर क्या दर्शाती है?

देश में भीड़तंत्र भी अपना राजनीतिक राष्ट्रवाद चलाने पर आमादा है। जनता थोपी जा रही देशभक्ति और सहज देशप्रेम के अंतर को समझती है। जब भीड़तंत्र कानून हाथ में लेने लगे, खुद दंड प्रक्रिया चलाने लगे तब लोकतंत्र भयानक खतरे में पड़ता है। लोकतंत्र संवाद, सद्भाव और समरसता से चलता है। भीड़तंत्र से तानाशाही की जमीन तैयार होती है। आज देश की आर्थिकी भी सरकारी नीति निर्धारकों के कारण उलझी दिख रही है। नए करतंत्र से जनता को बहलाने की फिर कोशिश हो रही है। काले धन से निपटने के नाम पर जो फैसले लिए गए उनका जमीनी स्तर पर असर क्यों नहीं दिखता? भोगवादी समाज बनाने को गांधीजी सभ्यता नहीं मानते थे। गलत नीतियों को समझ कर, जनता को समझा कर ही नई अर्थनीति बनाई जानी चाहिए थी। सरकारों का काम जनता को अचानक लिए फैसलों से हैरान करना और फिर उनकी भावनाओं से खेलना तो कतई नहीं होना चाहिए। गांधीजी आधुनिकता की प्रगतिशीलता को जानते ही नहीं, अच्छे से समझते भी थे। ‘हिंद स्वराज’ लिखे जाने के कई साल बाद गांधीजी ने माना था कि हिंदुस्तान ऐसे आध्यात्मिक और नैतिक स्वराज के लिए अभी तैयार नहीं है। इसलिए वे हिंदुस्तान की प्रजा की सामूहिक प्रवृत्ति के लिए संसदीय स्वराज पाने में ही लगे। इसके बावजूद जीवन भर गांधीजी हिंद स्वराज को ही खुद का लक्ष्य मानते रहे। हिंद स्वराज में उनने अपने सपने के भारत की अवधारणा रखी थी। उस भावना को आज समझना व उस पर मंथन करना उतना ही जरूरी है जितना सत्तर साल पहले था। आज गांधीजी होते और उनसे पूछा जाता कि भारतीय सभ्यता के बारे में उनके क्या विचार हैं, तो क्या वे ‘यह एक अच्छा विचार है’ जैसा ही जवाब नहीं देते? आज हम देश की स्वतंत्रता का सत्तरवां साल मना रहे हैं। क्या भारत ने इन सत्तर सालों में सामाजिक और आर्थिक आजादी पाई है? क्या सभ्यता के सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक नहीं हैं?