राज सिंह

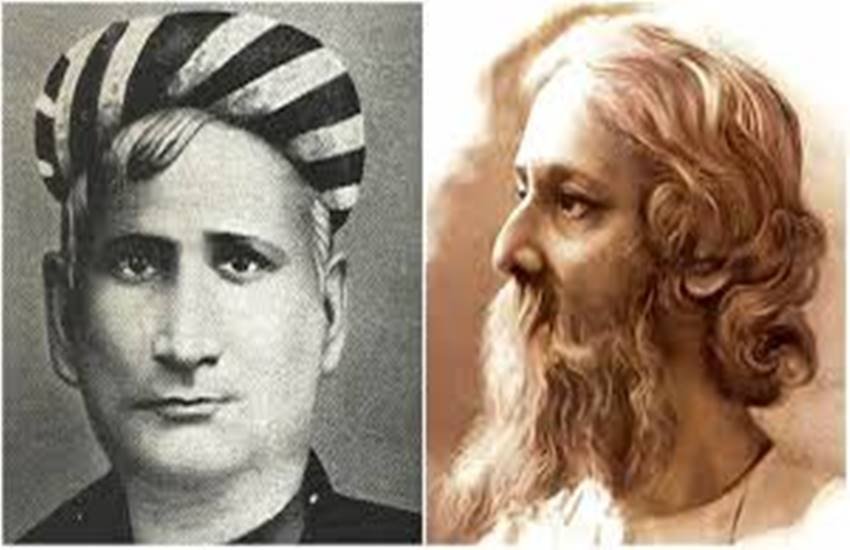

भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित ‘वंदे मातरम, कविता को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस गीत को भी राष्ट्रगान के समान ही सम्मान मिलना चाहिए।

वंदे मातरम एक संस्कृत में लिखी हुई कविता है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1870 में लिखा था और उन्होंने इसे 1882 में बांग्ला में लिखे गए उपन्यास आनंदमठ में शामिल किया। कविता के जिस भाग को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया है उसमें मातृभूमि की वंदना की गई है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भी इस गीत की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या आनंदमठ उपन्यास काल्पनिक घटना पर आधारित है या यह ऐतिहासिक घटना का साहित्यिक प्रस्तुतीकरण है। यदि यह उपन्यास 18 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में हुए संन्यासी विद्रोह का साहित्यिक प्रस्तुतीकरण है तो इस विद्रोह का केंद्र रहा आनंदमठ कौन से संप्रदाय का था और इस विद्रोह में भाग लेने वाले साधु कौन थे? क्या उस वक्त भी वंदे मातरम शब्द इन साधुओं के शब्द थे या उन्हें केवल उपन्यास में ही उन साधु पात्रों के लिए लिखा गया?

बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए उपन्यास में आनंद मठ में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा होने का वर्णन है। कई स्थानों पर साधुओं द्वारा हरे राम और हरे कृष्ण शब्द बोले जाने का भी जिक्र है जो वैष्णव परंपरा में ही होता है। उपन्यास में शैव परंपरा का कहीं भी कोई संदर्भ नहीं है

उपन्यास के संत योद्धा पात्रों के जो नाम रखे गए हैं उन नामों का जयपुर के बालानंद मठ के इतिहास में भी वर्णन मिलता है। जयपुर के इतिहास में रामानंदी निंबार्क एवं दादू पंथ के संत योद्धाओं की एक शक्तिशाली सेना का उल्लेख है। आनंदमठ उपन्यास में वर्णित किए गए संत योद्धाओं के आंदोलन की पुष्टि इतिहास में और भी अनेक स्रोतों से होती है।

अकबरनामा में एक पेंटिंग उपलब्ध है, जिसमें साधु योद्धाओं के दो गुटों को आपस में तलवारों से लड़ते हुए दिखाया गया है और सम्राट अकबर वहां दर्शक के रूप में उपस्थित हैं। कबीर दास ने भी बीजक नामक ग्रंथ में साधुओं द्वारा शस्त्रों के प्रयोग की घटना लिखी है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेएन फारकर ने ‘फाइटिंग एसिटिकस आफ इंडिया’ नामक शोध में मुगल एवं ब्रिटिश कालीन भारत में संन्यासी एवं बैरागी साधुओं की शक्तिशाली सेना होने के प्रमाण दिए हैं। यहां तक की स्कॉटलैंड की चर्च से इतिहासकार डब्लू जी और ने भी भारत में सनातन धर्म के नागा साधुओं की सशस्त्र सेना की उपस्थिति को स्वीकार किया है।

रिचर्ड बुरगृट ने बैरागी परंपरा के संगठन एवं रामानंदी संप्रदाय के गठन पर शोध किया है। प्रोफेसर विलियम आर पिंच ने मुगलकाल और ब्रिटिश कालीन भारत में देश के अनेक स्थानों पर संन्यासी और बैरागी साधुओं की मजबूत सेना द्वारा विभिन्न युद्धों में भाग लेने की घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया है। इजराइल के हाईफा विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध में हिमालय के प्रदेशों में, विशेषकर कुल्लू में, 17वीं एवं 18 वीं शताब्दी में बैरागी योद्धाओं द्वारा राजा जगत सिंह एवं राजा टेढी सिंह की मदद करने की घटनाओं का उल्लेख किया है।

इतिहासकार मैथ्यू क्लार्क ने भी अपने शोध पत्र अखाड़ा: वारियर्स एसिटिक्स में शैव एवं बैरागी साधुओं के शक्तिशाली सैन्य संगठन का वर्णन किया है। ऐसे अनेक ऐतिहासिक प्रमाण एवं शोध हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि सनातन धर्म की वैष्णव एवं शैव शाखाओं की अपनी संगठित सशस्त्र सेना रही है ,जिसने न केवल धर्म और संतों की रक्षा की बल्कि समय-समय पर इन सेनाओं ने अनेक देशी राजाओं की सहायता भी की।

देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी इन योद्धा साधुओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। इन योद्धा साधुओं में पंजाब में वीर बंदा बैरागी द्वारा मुगलों के विरुद्ध विद्रोह, शैव संप्रदाय के योद्धाओं में हिम्मत गिरि एवं उमराव गिरि द्वारा भरतपुर के जाट राजाओं एवं मराठा राजाओं की पानीपत की तीसरी लड़ाई में मदद, बैरागी सेनापति स्वामी बालानंद द्वारा युद्धों में भरतपुर एवं जयपुर राजाओं की मदद उल्लेखनीय है। 1857 की क्रांति में भी बैरागी योद्धाओं के भाग लेने का उल्लेख है। पंजाब में श्याम दास बैरागी का सशस्त्र विद्रोह, ग्वालियर में रामानंदी बैरागी साधुओं द्वारा झांसी की रानी की सहायता का भी इतिहास में वर्णन किया गया है।

बंगाल में सन 1757 से 1800 तक संन्यासियों के विद्रोह का इतिहास में वर्णन है। इस विद्रोह का प्रमुख कारण साधु संतों के धार्मिक आवागमन पर अंग्रेजों द्वारा रोक लगाना था लेकिन धीरे-धीरे यह विद्रोह देश प्रेम के लिए सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। विद्रोह वैष्णव संप्रदाय के आनंद मठ से कुछ बैरागी साधुओं ने आरंभ किया और संन्यासियों ने भी इसमें भाग लिया। बाद में कुछ फकीर भी इस विद्रोह में शामिल हुए। लेकिन सन्यासी ,बैरागी एवं फकीर-ं पर्यायवाची शब्द होने के कारण इस विद्रोह में भाग लेने वाले साधुओं की परंपरा को इतिहासकार नहीं समझ पाए और इसे संन्यासी विद्रोह का नाम दिया जबकि यह विद्रोह मूलत: बैरागी योद्धाओं द्वारा आरंभ किया गया था।

बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंदमठ, काल्पनिक उपन्यास न होकर एक ऐतिहासिक घटना का साहित्यिक प्रस्तुतीकरण है। संन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा आनंद मठ एक वैष्णव मठ था और आनंदमठ उपन्यास में जिन साधु योद्धा पात्रों का जिक्र है वे संन्यासी नही बल्कि वैष्णव संप्रदाय के बैरागी थे। खुद बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस मठ में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा लगी होने का वर्णन किया है। बंकिम चंद्र चटर्जी एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते इस संदर्भ में पूरा ज्ञान रखते थे।

आनंदमठ उपन्यास में चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख होना भी यह दर्शाता है कि यह वैष्णव संप्रदाय की माधव गोड़िया परंपरा का मठ था। यह मठ गौड़िया बलबद्री अखाड़े से संबंधित था। गौड़िया बलबद्री अखाड़े के देश भर में आज भी अनेक मठ हैं। दिल्ली के दरियापुर और हरियाणा के भाड़ावास गांव में इस संप्रदाय के बड़े मठ रहे हैं।

यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए आनंदमठ उपन्यास से वंदे मातरम कविता के एक भाग को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया है लेकिन वंदे मातरम शब्द इस कविता को लिखे जाने से बहुत पहले ही साधु योद्धाओं द्वारा युद्धघोष के रूप में प्रयोग किए गए थे और वंदे मातरम शब्द वास्तव में आनंदमठ के बैरागी योद्धाओं का युद्धघोष था।

(लेखक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं)