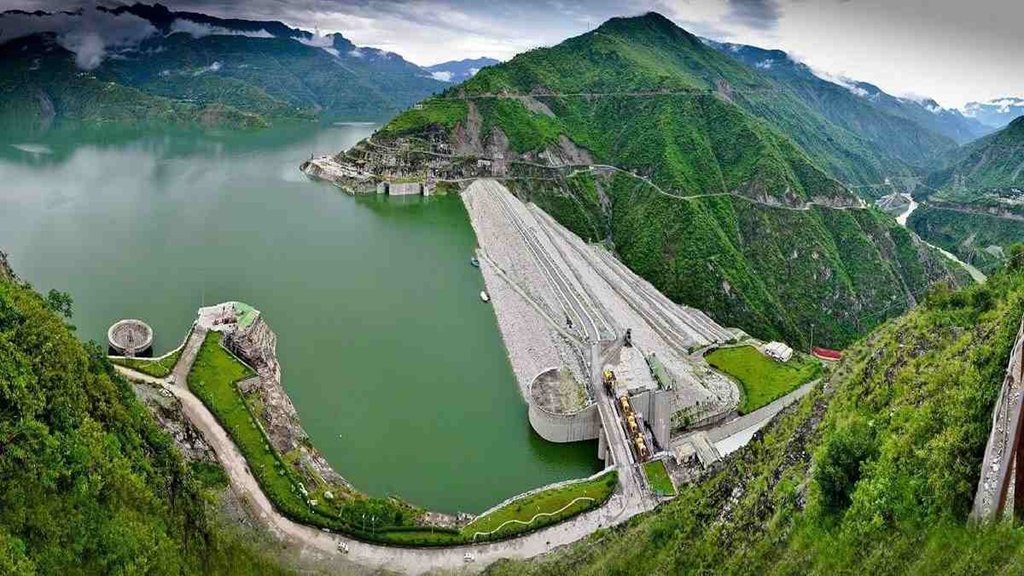

देश-दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में टिहरी बांध का विशेष महत्त्व है। 260.5 मीटर ऊंचा यह बांध देश के कई राज्यों को बिजली और सिंचाई तथा पीने के पानी की सेवाएं प्रदान कर रहा है। ये बांध सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अहम माना जाता है। इस बांध के निर्माण को लेकर पर्यावरण विज्ञानियों और संस्थाओं ने कई सवाल खड़े किए थे। पर्यावरर्ण जानकारों ने आशंकाएं प्रकट की थी कि टिहरी बांध बनने के बाद इस क्षेत्र का पर्यावरण बिगड़ेगा और कई मुसीबतें सामने आएंगी पर बांध ऋषिकेश, हरिद्वार तथा गंगा से जुड़े अन्य प्रदेशों के लिए बरसात के समय वरदान साबित हुआ है।

16 जून 2013 में केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसने उत्तराखंड के केदार घाटी के अलावा कहीं अन्य क्षेत्रों में भी भारी तबाही मचाई थी, उस समय उत्तराखंड में जमकर बारिश हुई थी और इस साल तो 2013 की बारिश के मुकाबले के उत्तराखंड में बहुत बारिश हुई है। 2013 और इस साल हुई बारिश से ऋ षिकेश, हरिद्वार व अन्य प्रदेशों के मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक बाढ़ के अनुमान लगाए जा रहे थे।

इस बार भी गंगा का जलस्तर हरिद्वार, ऋषिकेश में कई बार खतरे के निशान पर पहुंच गया परंतु बाढ़ की विभीषिका से टिहरी बांध ने जिले के कई क्षेत्रों तथा ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, लक्सर तथा उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों को बचाए रखा। क्योंकि टिहरी बांध से ऊपर उत्तरकाशी तथा अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश का पानी टिहरी बांध में समा गया और वह सीधे टिहरी से नीचे देवप्रयाग, ऋ षिकेश, हरिद्वार व उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जाने से बच गया क्योंकि केवल अलकनंदा नदी से ही बड़ी तादाद में पानी बरसात के महीने में आया, यदि उसमें भागीरथी नदी का अपनी आकर मिलता तो वह मैदानी क्षेत्रों में भारी तबाही मचाता।

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के निर्माण विभाग में काम करने वाले सुधीर कुमार गुप्ता बताते हैं कि 1924 में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई थी। कनखल, हरिद्वार की सड़कों में इतना पानी भर गया था कि लोगों को बचाने के लिए नावें चलानी पड़ी थीं। हरिद्वार, कनखल में 1924 की बाढ़ के निशान अब भी बने हुए हैं।

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि 2013 और 2023 में बरसात के महीने में जितना पानी बरसा यदि टिहरी बांध ना होता तो ऋषिकेश, हरिद्वार में जबरदस्त तबाही होती। जानकारों का मानना है कि टिहरी बांध के निर्माण से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में आने वाली बाढ़ से कमी आई है। वहीं टिहरी बांध से बिजली उत्पादन से देश को हर साल 2000 करोड़ रुपए का फायदा होता है।

इसके अलावा 2400 मेगावाट बिजली पैदा करता है। टिहरी बांध की तीन इकाइयां हैं। पहली 1000 मेगावाट वाली टिहरी बांध इकाई, दूसरी 400 मेगावाट वाली कोटेश्वर जल विद्युत इकाई और तीसरी 1000 मेगावाट टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना इकाई है। टिहरी बांध का झील क्षेत्र 42 वर्ग किमी लंबा है। लंबाई 575 मीटर है। बांध की चौड़ाई 25.5 मीटर से 30.5 मीटर तक है। बांध की तल पर चौड़ाई 1125 मीटर है, टिहरी बांध 260.5 मीटर ऊंचा है। सुरक्षा की दृष्टि से टिहरी बांध अत्यधिक संवेदनशील और महत्त्वपूर्ण माना जाता है भू वैज्ञानिकों के अनुसार 8 रिक्टर स्केल तक का भूकंप टिहरी बांध झेल सकता है।

टिहरी बांध के निर्माण की स्वीकृति उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से 1972 में प्राप्त हुई थी। 1977-78 में बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने टिहरी बांध के निर्माण के लिए टीएचडीसी की स्थापना की और टिहरी बांध एक सार्वजनिक उद्योग उद्यम के रूप में स्थापित हुआ। वहीं पर्यावरण आंदोलन से जुड़े सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध के खिलाफ लंबा संघर्ष किया परंतु भारत सरकार ने उनके विरोध को दरकिनार करते हुए टिहरी बांध का निर्माण जारी रखा और 2006 में टिहरी बांध ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया।

टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर है। टिहरी क्षेत्र उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र में आता है, इसीलिए उसे पत्थर और मिट्टी की दीवारों से बनाया गया है। बांध को बनाने में टिहरी के 37 गांव पूरी तरह से डुबो दिए गए थे जबकि टिहरी बांध बनने से 125 गांव आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे। टिहरी बांध को लेकर यह आशंकाएं हैं कि अगर बांध टूटता है तो इसके दुष्परिणाम देवप्रयाग, ऋषिकेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक भुगतना पड़ेंगे। सबसे ज्यादा असर ऋ षिकेश और हरिद्वार में पड़ेगा। इन दोनों शहरों के पानी में डूबने की आशंका है। इसके बाद पश्चिमी यूपी के जिले बिजनौर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर में असर देखने को मिलेगा।