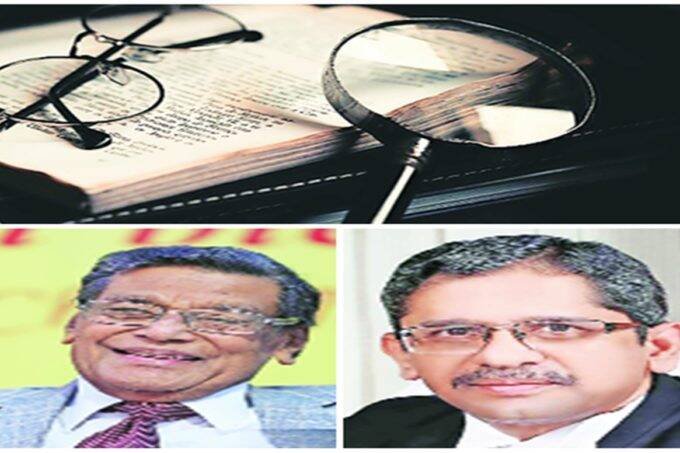

उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह कानून के आजादी के 75 साल बाद भी वजूद में होने पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। उसने कहा है कि इसे तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक को चुप कराने के लिए बनाया था। शीर्ष न्यायालय में राजद्रोह कानून को चुनौती देते हुए उसे गैर संवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई गई है। इस मुद्दे पर प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘यह कानून ऐसा है जैसे आप बढ़ई को आरी देते हैं, वह पूरे जंगल को काट देगा। यह इस कानून का प्रभाव है। मेरी चिंता कानून के दुरुपयोग को लेकर है। सरकार पहले ही कई बासी कानूनों को खारिज कर चुकी है, मुझे नहीं पता कि वह इस कानून को क्यों नहीं देख रही है।’ इस कानून की उपयोगिता और इसके दुरुपयोग को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे। शीर्ष अदालत की टिप्पणी के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है।

राजद्रोह कानून और सवाल

भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है, अगर कोई व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ राजद्रोह का मामला बनेगा। अगर कोई शख्स किसी देश विरोधी संगठन के खिलाफ अनजाने में भी संबंध रखता है या किसी भी प्रकार से सहयोग करता है तो वह भी इसके दायरे में आएगा। यह कानून ब्रिटिश काल का है। इसे 1870 में लाया गया था। राजद्रोह के मामले में दोषी पाया जाने वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। उसका पासपोर्ट रद्द हो जाता है। जरूरत पड़ने पर उसे अदालत में हाजिरी देनी होती है।

राजद्रोह के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त इसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। अब इस कानून को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि हमारे संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की आजादी मिली है। अनुच्छेद-19 (1)(ए) के तहत यह आजादी मिली है। संविधान का अनुच्छेद-19 (2) अभिव्यक्ति की आजादी में वाजिब रोक की भी बात करता है। इसके लिए कुछ अपवाद बनाए गए हैं। इसके तहत ऐसा कोई बयान नहीं दिया जा सकता जो देश की संप्रभुता, सुरक्षा, जनहित, नैतिकता के खिलाफ हो या मानहानि वाला हो। शीर्ष अदालत में मैसूर के रहने वाले मेजर जनरल एसजी वोम्बटकेरे अपनी याचिका में कहा कि यह कानूनन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध है।

सरकार की ताकत और बढ़े मामले

समाज में शांति और कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए राजद्रोह कानून सरकार को ताकत देता है। वर्ष 2016 से 2019 के बीच राजद्रोह कानून के तहत चलाए जाने वाले मुकदमों की संख्या में 160 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। दोषी पाए जाने वाले मामलों का अनुपात भी 33.3 फीसद से घटकर 3.3 फीसद पर पहुंच गया। उच्चतम न्यायालय में सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इस बात पर जोर दिया कि पूरे कानून को खत्म के बजाय इसके उपयोग के कुछ दायरे खींचे जा सकते हैं।

केंद्र सरकार ने जुलाई 2019 में संसद में कहा था कि वह राजद्रोह कानून को खत्म नहीं करेगी। सरकार का कहना था कि राष्ट्र-विरोधी, पृथकतावादी और आतंकवादी तत्वों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए इस कानून की जरूरत है। 2010 में बिनायक सेन पर नक्?सल विचारधारा फैलाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। 2012 में कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी पर भी राजद्रोह का आरोप लगा था। 2012 में तमिलनाडु सरकार ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र का विरोध करने वाले सात हजार ग्रामीणों के खिलाफ मामले दर्ज किए।

गृह मंत्रालय के आंकड़े

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2014 और 2019 के बीच राजद्रोह कानून के तहत कुल 326 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से सबसे अधिक 54 मामले असम में दर्ज किए गए। इन मामलों में से 141 में आरोपपत्र दायर किए गए जबकि छह साल की अवधि के दौरान इस अपराध के लिए महज छह लोगों को दोषी ठहराया गया। असम में दर्ज किए गए 56 मामलों में से 26 में आरोपपत्र दाखिल किए गए और 25 मामलों में मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। हालांकि, राज्य में 2014 और 2019 के बीच एक भी मामले में किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया।

देश में 2019 में सबसे अधिक राजद्रोह के 93 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद 2018 में 70, 2017 में 51, 2014 में 47, 2016 में 35 और 2015 में 30 मामले दर्ज किए गए।

देश में 2019 में राजद्रोह कानून के तहत 40 आरोपपत्र दाखिल किए गए जबकि 2018 में 38, 2017 में 27, 2016 में 16, 2014 में 14 और 2015 में छह मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए गए। जिन छह लोगों को दोषी ठहराया गया, उनमें से दो को 2018 में तथा एक-एक व्यक्ति को 2019, 2017, 2016 और 2014 में सजा सुनाई गई। साल 2015 में किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया।

अतीत के प्रमुख मामले

महात्मा गांधी पर 1922 में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, तब उन्होंने कहा था, ‘आइपीसी की जिन राजनीतिक धाराओं का इस्तेमाल नागरिकों की आजादी को दबाने के लिए किया जाता है, उनमें इस धारा को शायद राजकुमार जैसी पदवी मिली हुई है।’ महात्मा गांधी के खिलाफ साप्ताहिक ‘यंग इंडिया’ में लेख को आधार बनाकर मुकदमा दर्ज किया गया।

आजादी के बाद वर्ष 1962 में केदार नाथ बनाम बिहार सरकार में शीर्ष अदालत ने राष्ट्रद्रोह कानून को लेकर बड़ी बात कही थी। उसने स्पष्ट किया था कि अगर बड़े पैमाने पर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश नहीं होती है तो इस धारा के इस्तेमाल से बचा जाना चाहिए। उदाहरण में उच्चतम न्यायालय ने कहा था खालिस्तान समर्थक बलवंत सिंह ने भारत से अलग होने के लिए सिखों से हथियार उठाने की अपील की थी, लेकिन उसके बयान से हिंसा नहीं हुई। इसलिए अदालत ने उसे बरी कर दिया।

क्या है राय

124 ए में पुलिस को व्यापक अधिकार मिलते हैं और वह किसी पर भी धारा लगा सकती है। हमारी चिंता है कि कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है और जवाबदेही नहीं है। स्थिति की गंभीरता ये है कि अगर कोई राज्य या पार्टी किसी अन्य की आवाज को नहीं सुनना चाहती तो वह ऐसे लोगों या ग्रुप पर ये धारा लगा देगी।

– एनवी रमण, प्रधान न्यायाधीश

कानून बने रहना चाहिए। शीर्ष अदालत इस कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकती है। लेकिन देश की संप्रभुता, सुरक्षा, जनहित, नैतिकता के खिलाफ हो या मानहानि वाले मामलों के मद्देनजर इस कानून को खत्म करना ठीक नहीं।

– केके वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल