काशीपुर की शायरा बानो द्वारा कोर्ट में ‘तीन तलाक’ को चुनौती दिए जाने के बाद भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस्लामी कानूनी मानदंडों के मुताबाकि महिलाओं की सुरक्षा संबंधित मुद्दा पिछली बार साल 1985 में उठा था। उस वक्त का शाह बानो केस काफी चर्चित है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत पर आधारित है। मोटे तौर पर, शरीयत को कुरान के प्रावधानों के साथ ही पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं और प्रथाओं के रूप में समझा जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद-14 भारत के सभी नागरिकों को ‘कानून का समान संरक्षण’ देता है, लेकिन जब बात व्यक्तिगत मुद्दों ( शादी, तलाक, विरासत, बच्चों की हिरासत) की आती है तो मुसलमानों के ये मुद्दे मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आ जाते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ की शुरुआत साल 1937 में हुई थी।

क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ? कैसे हुई इसकी शुरुआत? भारतीय मुस्लिम महिलाओं को वैवाहिक स्थिति की समानता देने में सरकार को क्यों करना पड़ा है कठिनाइयों का सामना? इस रिपोर्ट में इन सवालों के जवाब ढूंढ़ने की कोशिश की गई है।

कैसे बनी शरीयत?

अरब में इस्लाम के बतौर धर्म आने से पहले, वहां एक कबीलाई सामाजिक संरचना थी। कबिलों में जो नियम और कानून थे वे लिखे हुए नहीं थे। ये कानून समय के साथ और जब समाज ने बदलाव की जरूरत महसूस की तो बदलते गए। सातवीं सदी में मदीना में मुस्लिम समुदाय की स्थापना हुई और फिर जल्द ही आस-पास के इलाकों में यह फैलने लगा। इस्लाम की स्थापना के साथ ही कबीलाई रीति रिवाजों पर कुरान हावी हो गई। कुरान में लिखे और अलिखित रीति रिवाज शरीयत के तौर पर जाने जाते हैं। इस्लामिक समाज शरीयत के मुताबिक चलता है। इसके साथ ही शरीयत हदीस ( पैगंबर के काम और शब्द) पर भी आधारित है। मूल रूप से, वे समाज में व्यावहारिक समस्याओं के लिए बहुत व्यापक और सामान्य समाधान थे।

समय के साथ कैसे विकसित हुई शरीयत ?

यह बहस करना एक बड़ी गलती होगी कि कई सदियों से शरीयत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पैगंबर के जिंदा रहते हुए कुरान में लिखे कानून पैगंबर और उनके समाज के सामने आ रही समस्याओं के समाधान के लिए थे। उनकी मौत के बाद कई धार्मिक संस्थानों और अपने न्यायिक व्यवस्था में शरीयत लागू करने वाले देशों ने समाज की जरूरतों के मुताबिक इन कानूनों की व्याख्या की और इन्हें विकसित किया। इस्लामिक लॉ की चार संस्थाएं हैं, जो कि कुरान की आयतों और इस्लामिक समाज के नियमों की अलग-अलग तरह से व्याख्या करते हैं। चार संस्थाएं (हनफिय्या, मलिकिय्या, शफिय्या और हनबलिय्या) चार अलग-अलग सदियों में विकसित हुई। मुस्लिम देशों ने अपने मुताबिक इन संस्थाओं के कानूनों को अपनाया।

Read Also: तीन बार तलाक कहने को चुनौती देने वाली मुस्लिम महिला ने कहा- पति ने छह बार अबॉर्शन कराया

भारत में कैसे लागू हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ?

भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लिकेशन एक्ट साल 1937 में पास हुआ था। इसके पीछे मकसद भारतीय मुस्लिमों के लिए एक इस्लामिक कानून कोड तैयार करना था। उस वक्त भारत पर शासन कर रहे ब्रिटिशों की कोशिश थी कि वे भारतीयों पर उनके सांस्कृतिक नियमों के मुताबिक ही शासन करें। तब(1937) से मुस्लिमों के शादी, तलाक, विरासत और पारिवारिक विवादों के फैसले इस एक्ट के तहत ही होते हैं। एक्ट के मुताबिक व्यक्तिगत विवादों में सरकार दखल नहीं कर सकती।

क्या भारत में पर्सलन लॉ मुसलमानों के लिए ही है ?

भारत में अन्य धार्मिक समूहों के लिए भी ऐसे कानून बनाए गए हैं। देश में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग सिविल कोड है। उदाहरण के तौर पर 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसके तहत हिंदू, बुद्ध, जैन और सिखों में विरासत में मिली संपत्ति का बंटवारा होता है। इसके अलावा 1936 का पारसी विवाह-तलाक एक्ट और 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम इसके उदाहरण हैं।

क्या भारत में शरीयत एप्लिकेशन एक्ट में बदलाव नहीं हो सकता ?

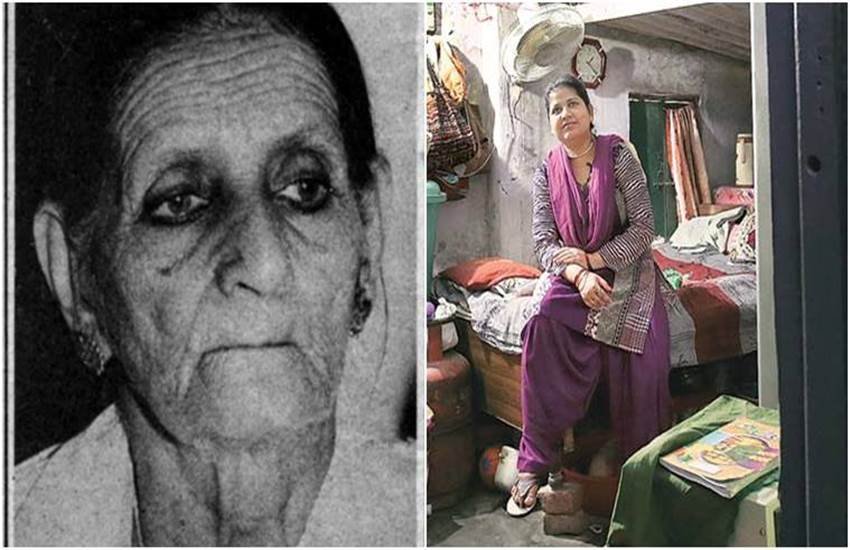

शरीयत एक्ट की प्रासंगिकता पर पहले भी कई बार बहस हो चुकी है। पहले ऐसे कई मामले आए हैं, जब महिलाओं के सुरक्षा से जुड़े अधिकारों का धार्मिक अधिकारों से टकराव होता रहा है। इसमें शाह बानो केस प्रमुख है। 1985 में 62 वर्षीय शाह बानो ने एक याचिका दाखिल करके अपने पूर्व पति से गुजारे भत्ते की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गुजारे भत्ते की मांग को सही बताया था, लेकिन इस फैसले का इस्लामिक समुदाय ने विरोध किया था। मुस्लिम समुदाय ने फैसले को कुरान के खिलाफ बताया था। इस मामले को लेकर काफी विवाद हुआ था। उस वक्त वक्त सत्ता में कांग्रेस सरकार थी। सरकार ने उस वक्त Muslim Women (Protection of Rights on Divorce Act) पास किया था। इस कानून के तहत यह जरूरी किया गया था कि हर एक पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देगा। लेकिन इसमें प्रावधान था कि यह भत्ता केवल इद्दत की अवधि के दौरान ही देना होगा, इद्दत तलाक के 90 दिनों बाद तक ही होती है।

पर्सनल लॉ के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों की लंबी सूची है। साल 1930 से लेकर अब तक महिलाओं के आंदोलन का अहम एजेंडा सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के साथ भेदभाव ही रहा है। इसी साल मार्च में केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस बी केमल पाशा ने विरोध जाहिर किया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं दिया जाता। हालांकि, पर्सनल लॉ में बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन इसमें संशोधन को मुश्किल बना देते हैं। एक्ट के मुताबिक व्यक्तिगत मामलों में सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। इनका निपटारा कुरान और हदीस की व्याख्या के मुताबिक ही होगा।