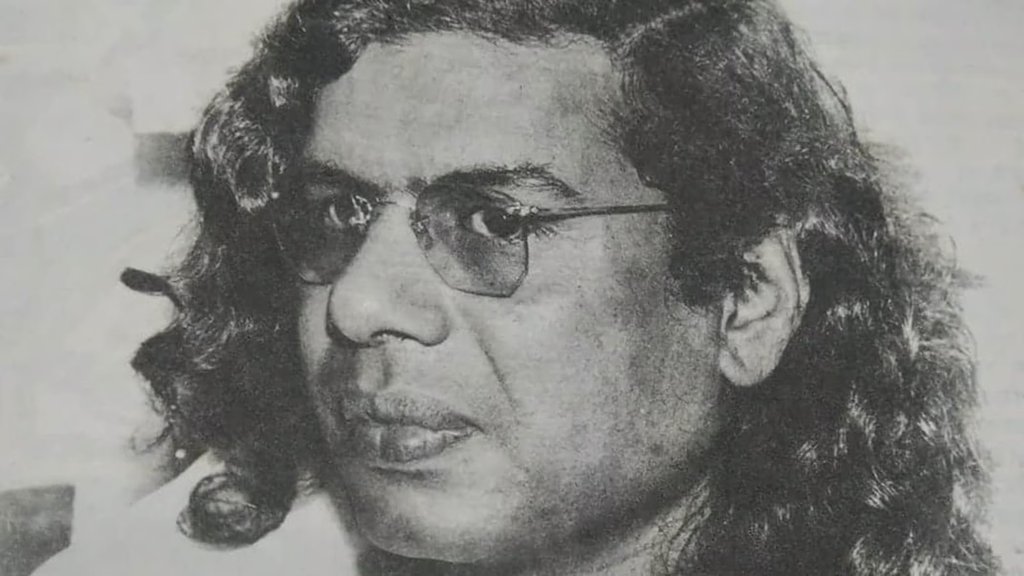

किस्सा रोचक, पर गंभीर प्रश्न को सामने लाने वाला है। मूर्धन्य साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु बिहार विधानसभा चुनाव में 1972 में उम्मीदवार बने, तब उनके मित्रों, शुभचिंतकों और सम्मान करने वालों की एक समान आपत्ति थी कि साहित्यकार, विचारक और अच्छे इंसान के रूप में दशकों से अर्जित उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। पर वे नहीं माने। प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची या नहीं, पर बौद्धिकता की भूमिका क्या हो, यह सवाल अनुत्तरित रहा।

जो रेणु से कहा गया, वह आज भी शायद कहा जा सकता है। इसका कारण राजनीतिक संस्कृति में गिरावट कही जा सकती है। पर इसका दोष किसका है? राजनीति और बौद्धिकता किसी भी समाज में साथ-साथ उपजते हैं। आखिर बौद्धिक पुरुषार्थ आदर्श समाज की कल्पना तक सीमित है या उसकी भूमिका कुछ और है! रूस के दो नामी चिंतकों और साहित्यकारों- लियो टाल्सटाय और मैक्सिम गोर्की- की अपनी भूमिका थी।

पर यथार्थ से संवाद में जो अल्पता थी, उस पर हग मेकलियन ने उन दोनों की भूमिका को ‘क्लैश आफ यूटोपिया’ में समेटा है। विचारक निरर्थकता और सार्थकता के बीच जूझता है। यहां निरर्थकता का तात्पर्य निम्न बौद्धिक उत्पादकता नहीं है। उसके उच्च बौद्धिक सृजन का उपयोग मानसिक विलासिता के लिए किया जाना है। सार्थकता का अर्थ विचार को पुस्तक लेखन या व्याख्यान के पार, समाज के यथार्थ से साक्षात्कार कराना है।

स्वतंत्रता आंदोलन में दो युग पुरुषों- गोपालकृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के बीच सहज संबंध था। इसलिए गोखले बनाम गांधी सुनकर अटपटा लगेगा। पर यह इसलिए सत्य है कि दोनों के बीच परस्पर समझ होते हुए भी दोनों के बौद्धिक उपयोग में जमीन-आसमान का अंतर था। गोखले युगीन बौद्धिक चिंतन और अभिव्यक्ति में श्रेष्ठता के प्रतीक थे।

वे लिख और बोलकर समाज/ राजनीति/ संस्कृति में बदलाव के सारथी थे। उनकी अलग प्रकार की प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा थी, जिसके कारण लोग बड़ी संख्या में उन्हें देखने और सुनने आते थे। सामाजिक, अकादमिक और राजनीतिक कुलीनों की जमात का वे हिस्सा होते थे। बाल गंगाधर तिलक हों या मोहन गोविंद राणाडे, सभी कमोबेश उसी प्रवृत्ति से परिश्रम और त्याग करते थे।

गांधी ने उस बौद्धिक सामंतवाद को नकार दिया। 1915 में भारत आए और 1917 में चंपारण चले गए। उन्होंने श्रेष्ठ बौद्धिकों को आकर्षित किया और उन्हें महानगरों या शहरों से दूर गांव, तहसील, जिला स्तर पर वहां के यथार्थ, लोगों को समझने और राजनीतिक दृष्टि से साक्षात्कार करने की प्रेरणा दी। यह बौद्धिकता का अद्भुत प्रयोग था, जिसे न तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम, न ही फ्रांस या बोल्शेविक क्रांति में देखी गई थी।

इस नई प्रवृत्ति ने स्वतंत्रता संग्राम को सशक्त तो किया ही, सूदूर गांवों में जहां पाठशाला भी नहीं थी, वहां लोगों में स्वचिंतन और आलोचनात्मक दृष्टि का विकास किया। जब तक वह पीढ़ी रही, राजनीतिक संस्कृति में विमर्श तार्किक रहा। उस पीढ़ी के अवसान के साथ-साथ बौद्धिक सामंतवाद फिर अपनी चौहद्दी में आ गया।

उस काल के गांधी, पटेल, नेहरू, मालवीय, आंबेडकर, सावरकर, मौलाना आजाद आम लोगों के बीच साक्षात्कार, संघर्ष करते हुए स्वाध्याय और स्वलेखन को दुर्बल नहीं होने दिया। गांधी का ‘यंग इंडिया’ और ‘हरिजन’, मालवीय का ‘लीडर’ और ‘अभ्युदय’, आंबेडकर का ‘जनता’ और ‘बहिष्कृत भारत’, डाक्टर हेडगेवार का ‘स्वातंत्र्य’ काल्पनिक बौद्धिकता (यूटोपिया) का शिकार नहीं था। ये पीढ़ियों को स्थानीयता से वैश्विकता को संदेश देते थे।

समकालीन समाज में बौद्धिकता सुरक्षित घेरे में रहना चाहती है। इसलिए उसकी चाह और राजनीतिक संस्कृति में बड़ा अंतर रहता है। अगर गोखलेवादी प्रवृत्ति की जगह बौद्धिक वर्ग गांधीवादी राजनीतिक प्रयोग को अपना ले, तो राजनीतिक संस्कृति में बदलाव अवश्यंभावी होगा। फिर किसी रेणु को कृत्रिम दुनिया में रहने का सुझाव या उलाहना नहीं मिलेगा। समकालीन समाज का संकट भौतिक प्रगति में अल्पता न होकर बौद्धिकता का व्यवसायवादी बन जाना है। आज आक्सफोर्ड, हावर्ड से लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तक समान विमर्श की प्रवृत्ति विद्यमान है। दिन-प्रतिदिन की झंझटों से जूझना ही बौद्धिक पुरुषार्थ बन गया है।

शाश्वत समस्या के स्थान पर नश्वर चुनौतियों से जूझना मौलिक चिंतन और बौद्धिक क्षमता में ह्रास का सूचक है। भौतिकता के पीछे जो ताकतें हैं, वे बौद्धिकता की सीमाएं ही तय नहीं कर रही हैं, कलम की स्याही का रंग भी निर्धारित कर रही हैं। इसने सूक्ष्म स्तर पर बौद्धिक सृजन को रोकने का काम किया है। ऐसा सृजन सर्वदा अनियोजित और अनौपचारिक रूप में ही होता है।

मार्क्सवादी मुख्यधारा से अलग हटने पर जर्मनी की चिंतक और क्रांतिकारी रोजा लक्जमबर्ग की हत्या कर दी गई थी। पर उन्होंने जो 1916 में जेल में जो लिखा था, वह अत्यंत प्रासंगिक है: ‘अलग हटकर सोचने वाले की स्वतंत्रता ही हमेशा स्वतंत्रता होती है।’ भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य हिस्सों में उस स्वतंत्रता की खोज और बौद्धिकों को व्यावहारिक भूमिका में संकट से जूझ रहे समाज-संस्कृति का समाधान निहित है।

भारत के पास जो विरासत है, उस पर सिंहावलोकन की जरूरत है। बौद्धिकता का ठोस स्वरूप वर्तमान और भविष्य, यथार्थ और आदर्श, दोनों का सेतु बनता रहा है। बौद्धिकों की कठोर साधना ने भारत को वैचारिक श्रेष्ठता दी है। प्राचीन काल का नैमिषारण्य (जिसका अर्थ बुद्धि का जंगल है) में 88,000 ऋषि-विचारकों ने बारह वर्ष तक विमर्श किया था। कलम के संकट के समाधान की कुंजी नैमिषारण्य से चंपारण तक के प्रयोगों में विद्यमान है।