हिंदी दिवस आसपास हो तो हिंदी पर लिखने के खतरे बढ़ जाते हैं क्योंकि इस दिन के आसपास हिंदी के तमाम झंडाबरदार, संरक्षक और ठेकेदार अचानक जी उठते हैं हिंदी की शुचिता का राग अलापते हुए। उनको सुनते हुए मसला यही नजर आता है जैसे हिंदी पर पता नहीं कितना बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। उनकी व्यापक चिंता यह भी होती है कि लिखी-पढ़ी जाने वाली हिंदी कैसी हो? उसकी वर्तनी कैसी हो, वाक्य-विन्यास कैसा हो?

यानी कुल मिलाकर उनकी चिंता व्याकरण की शुद्धता को लेकर झलकती है। वह हिंदी हो या साहित्य – सबको व्याकरण की रस्सी से बांध देना चाहते हैं, यह भूलते हुए कि भाषा की भी अपनी संस्कृति होती है, अपने संस्कार होते हैं जिन्हें बांधने की तुगलकी कोशिश हमेशा नाकाम होगी। वह तो वक्त और जरूरत के मुताबिक बगैर किसी इजाजत के खुद बदलेगी और हमें चमत्कृत करेगी, नाक-भौं सिंकोड़ने वालों को थोड़ी और चिढ़ाती हुई।

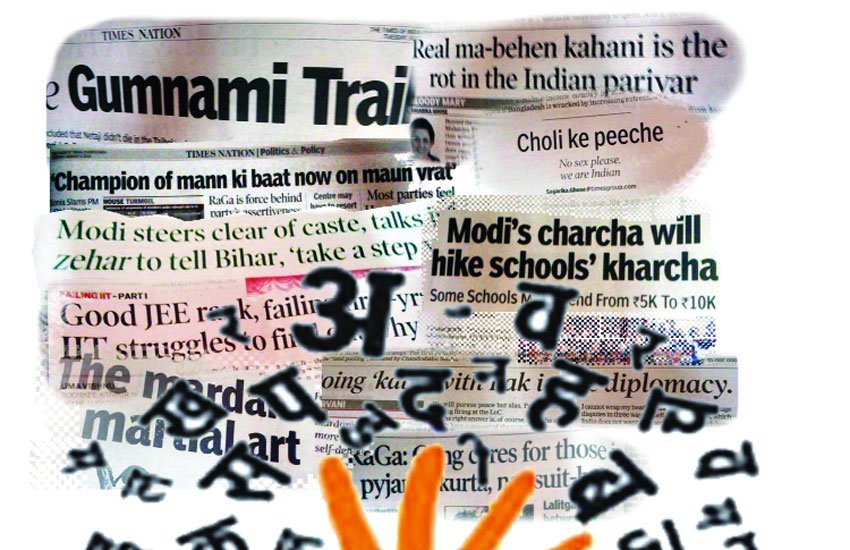

मुद्दा विश्वविद्यालयी भाषा का नहीं। वहां तक किसी को भी उसके संरक्षण पर आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन मसला तब खड़ा होता है, जब अखबार को भी उसी कसौटी पर परखने की कोशिश होती है। अखबार की भाषा कैसी हो? इस पर विवाद सनातन है। यह स्थायी आरोप है कि अखबारों ने भाषा भ्रष्ट कर दी है। हिंदी के अखबारों में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। उर्दू के शब्दों की भरमार है।

भाषा की दुहाई देकर अखबार को बांधने की इस कोशिश पर किसी भी एतराज को बगावती माना जाता है। लेकिन यह समझना होगा कि अखबार की पहुंच आम आदमी तक बनाई जाती है, न कि एक वर्ग विशेष तक। ऐसे में अगर चलन की भाषा का इस्तेमाल होता है तो गलत क्या है? फिर इस बात के लिए निंदा और नुक्ताचीनी क्यों?

यों तो अखबार भी उर्दू का शब्द है और कहना न होगा कि बड़े-बड़े भाषाविद् भी सुबह उठकर घर के किसी सदस्य से यही पूछते हैं, अखबार आ गया क्या? और अगर नहीं तो, ‘पेपर नहीं आया अभी तक?’ शायद कोई पूछता हो कि ‘अभी समाचार पत्र नहीं आया?’

घर में अगर ‘अखबार’ और ‘पेपर’ उचित है तो अखबार में क्यों नहीं? लेकिन अक्सर जलसे की तरह आयोजित होने वाले हिंदी के सेमिनारों या भाषण-वक्तव्यों में अखबार की भाषा पर हाय-तौबा मचती है। आज विश्व भर में भाषा वही प्रयोग होती है जो चलन की है, लेकिन हमारे यहां एक वर्ग विशेष को इस पर बहुत परेशानी है।

हाल ही में लंदन में पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अंग्रेजों और भारत में फिरंगी राज की बखिया उधेड़ते हुए जो भाषण दिया, उस पर उनकी खूब वाहवाही हुई। थरूर ने कहा, ‘अंग्रेजों ने अपने शब्दकोश में हिंदी का लूट शब्द शामिल किया और फिर उसका भरपूर प्रयोग भी किया’। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके भाषण से अभिभूत हो गए। जिस भाषा के कारण हिंदी को कोसा जाता है उसकी ग्राह्यता देखिए! सौ साल पहले उनके शब्दकोश को हिंदी का शब्द उठाने में एतराज नहीं था। लेकिन हमारे यहां तो उस पर आंधी-तूफान ही आ जाए। तकलीफ यह है कि भाषा को भी एक वर्ग ने सुविधा का विषय बना लिया है।

तमाम विद्वान ‘पेन’ या ‘कलम’ का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उसके लिए हिंदी शब्द ‘लेखनी’ है। लेकिन कितने हैं जो यह कहते हैं कि ‘जरा मेरी लेखनी देना’! हिंदी के तथाकथित विद्वान अपने बच्चों को हिंदी माध्यम के स्कूल में दाखिल कराने की बजाय कान्वेंट में उनके दाखिले के लिए जमीन-आसमान एक कर देते हैं। बच्चा किसी तरह अच्छी इंगलिश सीख जाए। डॉक्टर बन जाए। इंजीनियर बन जाए, सीए हो जाए। कारपोरेट जगत में अपनी धाक जमा ले। अब हिंदी माध्यम से पढ़कर डाक्टर बनने का सौभाग्य तो पता नहीं किनको कब हासिल होगा! कौन इंजीनियर बनेगा, कौन सीए और सीईओ बनेगा!

बेहतर तो यह होगा कि ये विद्वान पहले हिंदी को ज्ञान-विज्ञान की भाषा बनाएं ताकि लोगों के लिए इन क्षेत्रों में संभावनाओं का विकास हो सके। आप खुद को भाषा में बांधकर विश्वविद्यालयों में महज कला संकायों का छात्र ही बना सकते हैं। चिकित्सा, वाणिज्य और तकनीकी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए हिंदी से आपका अतिवादी मोह आपको पिछड़ने में ही मदद कर सकता है।

विश्व भर में इस समय आगे बढ़ने की होड़ है। चीन और रूस जैसे देश भी भाषा के प्रति अपने कट्टरवाद से ऊपर उठ रहे हैं। ध्यान रहे, भाषा के प्रति आपका कट्टरवाद आपको संकुचित तो करता ही है भाषा की भी हत्या करता है। वैश्वीकरण के जो लाभ आप उठाना चाहते हैं वे आपकी पहुंच से दूर होते जाते हैं। समय है कि भाषा के प्रति अपना सम्मान और आग्रह आप बरकरार रखें, लेकिन उसे अहंकार और पूर्वग्रह में तब्दील न होने दें।

अंग्रेजी की सर्वग्राह्यता तो इतनी है कि अगर सौ साल पहले ‘लूट’ को लूटा था, भव्य जगन्नाथ यात्रा देखकर ‘जगरनाट’ लिया था तो अब उन्हें ‘समोसा’ खाने में भी एतराज नहीं। भाषा के इस लचीलेपन को समझते हुए उसे उसका दोष न मानकर उसकी खासियत के रूप में देखना चाहिए। तो फिर एक ऐसे माध्यम में जिसे जन-जन तक पहुंचना है, भाषा के स्तर पर उसके लचीलेपन पर एतराज क्यों?

अभी तक की बात से अगर किसी को जरा भी यह आभास हो रहा है कि अखबार की भाषा के बाजारूपन या समूचे अंग्रेजीकरण को हमारा समर्थन है, तो कहना चाहूंगा कि आपको गलतफहमी हुई। अपना मंतव्य इतना ही है कि अखबार में बोलचाल की भाषा और अंग्रेजी-हिंदी के प्रचलित शब्दों का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो महज भाषा की शुचिता का राग अलाप कर उसे आलोचना का शिकार न बनाया जाए।

अंग्रेजी भाषा अपने मूलरूप में अपनी ग्राह्यता-स्वीकार्यता के लिए अगर पहचानी जाती है तो देश से निकलने वाले अंग्रेजी अखबार तो अपनी ‘लीड’ की ‘हेडलाइन’ में हिंदी शब्दों को रोमन में लिखते हैं। अभी पिछले हफ्ते ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ के पहले संपादकीय का शीर्षक था, ‘पचास साल बाद’। अब ऐसा नहीं कि ‘आफ्टर फिफ्टी ईयर्ज’ के शब्द ज्यादा हो जाते, इसलिए हिंदी का शीर्षक लिया। इसी दिन इंडियन एक्सप्रेस की लीड की हेडलाइन थी, ‘सरकार, परिवार एक्सचेंज नोट्स’। लेकिन हिंदी के अखबार में खास तौर पर जिसे धीर-गंभीर अखबार का दर्जा हासिल हो, आप यह जोखिम नहीं ले सकते।

हालांकि इसमें पूर्वग्रह और दुराग्रह ज्यादा है, न कि भाषाई प्रतिबद्धता। अगर ऐसा होता तो वरिष्ठ पत्रकारों के ईमेल अंग्रेजी शब्दों में न होते। ईमेल में एडीटर, न्यूजमैन, स्क्राइब, जोरनो, जर्नलिस्ट शब्दों का इस्तेमाल होता है न कि संपादक, कलमघसीटू, पत्रकार या संवाददाता का। हिंदी अखबार के दफ्तरों में सबको एडीटर के पास जाना है, सर से मिलना है या बॉस को बताना है, न कि श्रीमान, श्रीमंत या प्रमुख के पास जाना है।

समय आ गया है कि इस पूर्वग्रह और छद्म से परे हटकर अखबार की भाषा को समाज की भाषा से जोड़ा जाए और इस नाते, दूसरी भाषाओं के जो शब्द हमारे जीवन में रच-बस गए हैं, उन्हें हम सहज रूप में अपना लें, जैसे हमने पेन और पेंसिल को अपनाया है।

भाषा अहंकार का नहीं वरन गर्व का कारण है। लेकिन समस्या यही है कि इन दोनों को बांटती हुई एक महज महीन-सी लकीर भर है। भाषा के पैरोकारों की यह चिंता व्यर्थ है कि भाषा का दर्जा क्या है। आज हिंदी देश या भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। उसके प्रसार में दिनोंदिन बढ़ोतरी हो रही है। हर एक दशक के बाद इसे बोलने वाले, अपना कहने वाले करीबन 20 फीसद बढ़ जाते हैं। यह बाकी देसी भाषाओं के बारे में उतना सही नहीं है। गौर करें, गूलग हो या मोबाइल फोन कंपनियां, उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अंतत: हिंदी और देवनागरी का दामन थामना ही पड़ा।

कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हिंदी ने किसी भी शब्द का महज विदेशी होने के कारण बहिष्कार नहीं किया। इसे हमें अपने स्वरूप में उतारना होगा। हठ से न कुछ हुआ है न होगा। बेशक, फिर प्रचलित शब्दों को छोड़कर उनकी जगह पर क्लिष्ट शब्द लिख कर हम हिंदी का भला नहीं कर सकते। क्लिष्टता किसी भी भाषा को आम पहुंच से दूर ले जाती है। आज अगर हिंदी देश की सबसे फलती-फूलती भाषा है तो इसका कारण यही है कि बोलचाल में इसकी ग्राह्यता का कोई जवाब नहीं। जरूरत है तो बस इसे अपने स्वभाव में उतारने की, ताकि उसका प्रसार बदस्तूर और तेज गति से जारी रहे।

साथ ही भाषा के निरंतर व अबाध प्रवाह के लिए आलोचकों को नरम रुख अपनाना होगा। साहित्य में भाषा के प्रति आग्रह बिल्कुल वाजिब है। लेकिन संचार माध्यमों पर महज इसलिए अंगुली उठाना कि वे बोलचाल के अंग्रेजी या उर्दू शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, शायद उतना उचित नहीं। अंग्रेजी चाहे जितनी बड़ी हो, अभिजात वर्ग की शान हो। लेकिन टेलीविजन का रिमोट जब आपके हाथ में है तो वह हिंदी के चैनलों पर ही सरक के रह जाता है। अंगुली का दबाव अंग्रेजी चैनलों पर कभी-कभार ही जाता है।

कभी तत्सम्, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों के मूल और अपभ्रंश रूपों को मिलाकर ही हिंदी का सृजन हुआ। सैकड़ों वर्षों के विदेशी शासन के कारण उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के कई शब्द अपने से हो गए। अब अगर ट्रेन, पेन, पेंसिल, कंप्यूटर, मॉनीटर, कॉलर या कुर्ता-पाजामा, शेर, शायरी, जुल्फ, लुत्फ, मजा से एतराज नहीं तो फिर हाल ही में प्रचलन में आ गए कुछ और शब्दों से परहेज क्यों? अखबार में तो अक्सर वर्णों की संख्या और सुविधा का ध्यान भी रखा जाता है।

अखबार के दफ्तर में रोज यह तय होता है कि फ्रंट का एंकर क्या होगा? कोई प्रयोगशील पत्रकार या संपादक यह नहीं पूछता कि मुखपृष्ठ का आधार समाचार या विश्लेषण क्या है? सवाल यही होता है, बॉटम या एंकर क्या है? कोई एनालिसिस है या ‘हार्ड न्यूज’ है। यह कैसी विषमता है कि बोलने में तो परहेज नहीं पर लिखने में है।

लब्बोलुआब यह कि भाषा के प्रति हठधर्मिता छोड़ने का यही उचित समय है जब हम तरक्की की राह पर कहीं आगे निकल आए हैं। अंग्रेजी या उर्दू या फारसी या फिर किसी भी अन्य भाषा या बोली के प्रचलित शब्दों से दुराग्रह तो भाषायी दृष्टि से भी आपराधिक ही माना जाएगा। आखिर ऐसे अड़ियलपन से विस्तार तो भाषा का ही अवरुद्ध हो रहा है न!

ज्यादा देर नहीं हुई कि हिंदी लेखक की पहचान उसके कुर्ते-पाजामे, झोले और हवाई चप्पल के साथ होती थी। कहना न होगा कि लेखक का यही ट्रेडमार्क था। लेकिन आधुनिकीकरण की लहर में लेखक बदल गया है। हवाई चप्पल के दिन लद गए और लेखक और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले हिंदी शिक्षक भी सूटबूटधारी हो गए हैं। आम बोलचाल में अंग्रेजी का बराबर तड़का लगाते हैं। ऐसे भी हैं जो हिंदी भी अंग्रेजी में व्याख्यायित करते हैं। जब हम बदल गए तो भाषा भी क्यों न बदले? क्यों न हो आधुनिक? सर्वग्राह्य!

आगरा मंडी से ग्लोबल विलेज तक:

हिंदी की शुरुआत एक हजार ईस्वी से मानी जाती है जब कारकीय चिह्नों का प्रयोग होता है। यहां से भाषा वियोगात्मक होती जाती है। संस्कृत से लेकर अपभ्रंश या अवहट्ठ तक भाषा संयोगात्मक थी। अपभ्रंश के भी कई रूप हैं। अलग-अलग अपभ्रंश के रूपों से हिंदी के कई रूप-पूर्वी हिंदी, पश्चिमी, बिहारी, मेवाती हिंदी आदि बनें। मध्यकाल में मीरा राजस्थानी में तो विद्यापति मैथिली में लिख रहे थे। उस वक्त आगरा एक बड़ी मंडी के रूप में विकसित हो रहा था, और यहां के आस-पास की बोली थी ब्रज। लेकिन बाजार के प्रभाव के कारण ब्रज भाषा बनी और उसका व्यापक फैलाव हुआ।

नामदेव महाराष्ट्र में लिख रहे थे, लेकिन उनकी भाषा ब्रज थी। तुलसीदास अवध के थे लेकिन ‘रामचरितमानस’ (अवधी) को छोड़कर अपनी ज्यादातर रचनाएं उन्होंने ब्रजभाषा में लिखीं। रीतिकाल का पूरा का पूरा साहित्य ब्रजभाषा में है। आगे चलकर जब आधुनिक काल में दिल्ली अंग्रेजों की राजधानी बनी तो दिल्ली और मेरठ के आस-पास की खड़ी बोली पहले गद्य की भाषा बनी। यहां ध्यान रखें कि गद्य की भाषा बोलचाल की थी। भारतेंदु इसी भाषा में लिख रहे थे। फिर 1900 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में खड़ी बोली को हिंदी का मानक रूप बनाया गया।

इसके बाद आधुनिक बाजार के साथ भाषा का भी विस्तार हुआ। लोगों के साथ-साथ भाषा भी अंतरराष्ट्रीय हुई। तकनीक वाली गूगल की दुनिया में रोमन लिपि के साथ हिंदी एसएमएस की भाषा भी बनी। और अब बजरिए एंड्रॉयड नागरी लिपि के साथ हिंदी फोन, इंटरनेट पर आ गई है। आगरा और दिल्ली के बाजार की भाषा जब वैश्विक बाजार के साथ खुद को ढाल रही है तो फिर अन्य वैश्विक भाषा के साथ उसकी गलबहियां पर एतराज क्यों?