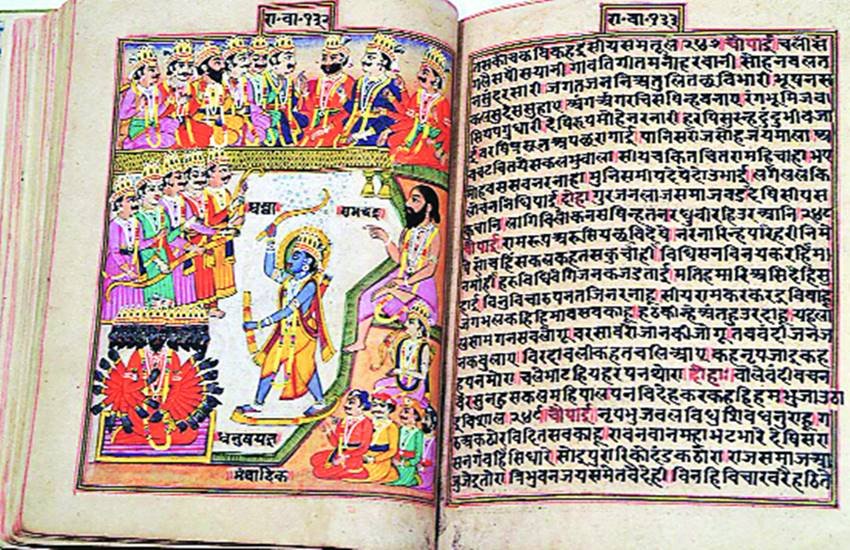

आस्था और भक्ति के साथ जब कविता का आस्वाद जुड़ जाता है, तो यह भाषा और साहित्य के लिहाज से कितनी बड़ी बात होती है इसकी एक बड़ी मिसाल है गोस्वामी तुलसीदास कृत महाकाव्य ‘रामचरितमानस’। इसे भारत में एक धर्मग्रंथ से ज्यादा लोकग्रंथ का दर्जा हासिल है। हिंदी साहित्य के इतिहास में तो इससे कई आलोचनात्मक अध्याय जुड़े हैं। देखना दिलचस्प है कि भारत की एक लोकभाषा में लिखे इस महाकाव्य का जब अंग्रेजी में अनुवाद होता है तो भाव, अर्थ और आशय की स्थानीयता कितनी बची रह पाती है या बदल जाती है। इसी बारे में तफ्सील के साथ बता रही हैं सोनाली मिश्रा।

रांमचरितमानस एक ऐसी कृति है जिसकी प्रतियां आज भी बाजार को प्रभावित करती हैं। हर पुस्तक मेले में रामचरितमानस की प्रतियां सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों की सूची में शामिल रहती हैं। आज भी भारत में अभिवादन का रूप राम-राम है। एक अद्भुत पुस्तक जिसने अपनी सहज भाषा से पूरे विश्व को सम्मोहित किया। एक ऐसी पुस्तक जिसने कई अंग्रेजी भाषियों को सिर्फ यह जानने के लिए हिंदी सीखने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर भारतीयों की जिजीविषा का रहस्य क्या है? यहां के लोग विपदाओं में जीवित कैसे रह लेते हैं और हर आपत्ति का मुकाबला वे किस तरह हंसते हुए कर लेते हैं। इस अदम्य साहस की प्रेरणा कहां से प्राप्त होती है?

जब अंग्रेजी विद्वानों ने राम का नाम सुना और रामचरितमानस को सुना तब हैरानी हुई कि आखिर एक पुस्तक और वह भी अवधी की, वह प्राणवायु की भांति पूरे भारतीय जनमानस को किस तरह प्रभावित करती रहती है। कई विद्वानों ने रामचरितमानस को अंग्रेजी में अनूदित भी किया। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार रामकथा को दूसरी भाषा में लाने का प्रयास था। वास्तविकता तो यह है कि रामकथा ने पूरे विश्व का भ्रमण किया है। आज एशिया के ज्यादातर देशों की अपनी एक पृथक रामकथा है, जिसने मूल कथा का अनुकूलन उस देश की संस्कृति के अनुरूप कर लिया है, जैसा हमें इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों में दिखाई देता है।

अनुवाद और रामकथा

अनुवाद एक सर्वथा पृथक कला है। यह रामकथा का भाषांतरण से ज्यादा एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति से जुड़ना है। यह कला है नए लोगों के समक्ष एक ऐसे चरित्र को स्थानीय बनाकर प्रस्तुत करना जो उनकी भाषा और संस्कृति से सर्वथा भिन्न है। रामकथा के जितने भी एशियाई संस्करण प्राप्त होते हैं, उनमें यह कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं वे एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं।

वे भौगोलिक दूरी पर अवश्य स्थित हों, परंतु सांस्कृतिक सूत्र उन्हें एक रूप में जोड़े रहा है। अलबत्ता ऐसा अंग्रेजी भाषा के साथ नहीं है। उनके द्वारा रामचरितमानस का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद एक अद्भुत रचना है, जिसमें वे स्थानीय हो गए हैं।

अनुवाद पद्धति

अनुवाद की कई पद्धतियां होती हैं, जिनका एक ही उद्देश्य होता है कि पाठ को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि वह स्थानीय पाठकों द्वारा आत्मसात करने योग्य हो जाए। धार्मिक पाठों के साथ यह बहुत बड़ी समस्या होती है कि उनका स्थानीयकरण एवं विदेशीकरण अत्यंत जटिल होता है, क्योंकि धार्मिक पाठों में न केवल उस धर्म का अपितु उस पूरे भूभाग का इतिहास होता है, जब उसे रचा गया होता है।

उसमें धार्मिक संदर्भ होते हैं, उसमें धार्मिक पात्र होते हैं, जिनकी पूरी की पूरी कहानी होती है। ऐसे में अंग्रेजी में रामकथा का स्थानीयकरण अत्यंत ही जटिल कार्य प्रतीत होता है और वह भी तब जब उसे किसी अंग्रेजी भाषी द्वारा किया जाए।

वेनुटी ने अनुवाद विज्ञान में विदेशीकरण और स्थानीयकरण की परिभाषा दी है। जब भी धार्मिक ग्रंथ के विदेशी संस्कृति में स्थानीयकरण का उदाहरण देखते हैं तो यह देखना अत्यंत रोचक होता है कि क्या उस अनुवादक ने मूलग्रंथ की संस्कृति को आत्मसात किया है अथवा नहीं। जब तक संस्कृति को आत्मसात नहीं किया जा सकेगा तब तक रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का अनुवाद संभव नहीं है।

दो अनुवाद खास

यूं तो रामचरितमानस के कई अनुवाद हुए हैं, परंतु दो अनुवाद ‘द रामायण आॅफ तुलसीदास’ और ‘द होली लेक आॅफ द एक्ट्स आॅफ श्रीराम’ अपने आप में ऐसे अनुवाद हैं जो रामचरितमानस के विदेशीकरण को इस प्रकार प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमें यह अहसास नहीं होता कि यह एक ग्रंथ का अनुवाद है। स्थानीयकरण का ही सांस्कृतिक तकाजा है कि जेएम मैक्फी ‘द रामायण आॅफ तुलसीदास’ में रामचरित मानस को ‘द बाइबल आॅफ नॉर्दर्न इंडिया’ कहते हैं। हालांकि राम केवल उत्तर भारत के नहीं थे, फिर भी उन्होंने रामचरितमानस को उत्तर भारत की अवधी भाषा के कारण उत्तर भारत का बाइबिल कहा।

मैक्फी का तर्क

मैक्फी इसके लिए तर्क देते हुए लिखते हैं, ‘यह कहा जाता है कि इस कविता को संयुक्त प्रांत के इतने लोग प्रेम करते हैं, जितना कि इंग्लैंड में उतने क्षेत्र में रहने वाले लोग बाइबिल से करते हैं।’ इसके साथ वे यह भी कहते हैं कि इस कविता की लोकप्रियता ने पश्चिमी अवलोकनकर्ताओं को अत्यंत प्रभावित किया है। वह इस बात को भी बहुत हैरानी से बताते हैं कि कैसे इस पुस्तक का होना, किसी भी घर और परिवार के लिए गौरव की बात मानी जाती है।

कैसे किसी गांव में इस पुस्तक का होना उसके लिए सम्मान का विषय होता है। रामकथा को अंग्रेजी में भाषांतरित करने की आवश्यकता के विषय में डब्लू डगलस पी हिल अपनी पुस्तक ‘द होली लेक आफ राम’ में लिखते हैं कि यह कविता उच्चतम स्तर की कविता है। ‘द रामायण आफ तुलसीदास’ में ग्रोव्से लिखते हैं कि इस कविता को भारतीय संस्कृति का जीवंत प्रतीक माना जा सकता है।

प्रयोजन समझना जरूरी

एक बात और ध्यान में रखने योग्य है कि यदि इन्होंने अनुवाद किया तो उसका प्रयोजन क्या था? जब हम अनुवाद के प्रयोजन पर बात करते हैं तो यह पाते हैं कि जिस प्रकार काव्य का प्रयोजन है उसी प्रकार अनुवाद का भी प्रयोजन होना ही चाहिए। प्लेटो के अनुसार काव्य का उद्देश्य नैतिक शिक्षा है और यह ग्रंथ इस सिद्धांत की परिभाषा पर खरा उतरता है। अरस्तू सुख को काव्य का उद्देश्य मानते हैं।

यदि इस मानक पर देखा जाए तो यह ग्रंथ इस उद्देश्य को भी पूरा करता है। यह कविता आत्मिक सुख प्रदान करती है। भारतीय काव्यशास्त्र में वामनाचार्य ने काव्य के दो प्रयोजन बताए हैं- दृष्ट और अदृष्ट, जो क्रमश: कीर्ति और प्रीति (आनंद) कहे गए हैं।

क्या कहते हैं शुक्ल

अनुवाद के प्रयोजन के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ‘द लाईट आफ एशिया’ के हिंदी अनुवाद में लिखते हैं कि रामकृष्ण की इस धरती पर भगवान बुद्धदेव भी हुए हैं, जिनके प्रभाव से सारा पूर्वार्द्ध भारत को इस गिरी दशा में भी प्रेम और श्रद्धा से देखता चला आ रहा है। रामकृष्ण के चरितगान का मधुर स्वर सारी भाषाओं में गूंज रहा है, मगर बौद्ध धर्म के साथ ही गौतम बुद्ध की स्मृति तक जनता के हृदय से दूर हो गई है।

‘भरथरी’ और ‘गोपीचंद’ के जोगी होने के गीत गाकर आज भी कुछ रमते जोगी स्त्रियों को करुणार्द्र करके अपना पेट पालते चले जाते हैं, पर कुमार सिद्धार्थ के महाभिनिष्क्रमण की सुधा दिलाने वाली वाणी कहीं भी सुनाई नहीं पड़ती है। जिन बातों से हमारा गौरव था, उन्हें भूलते-भूलते आज हमारी यह दशा हुई है।