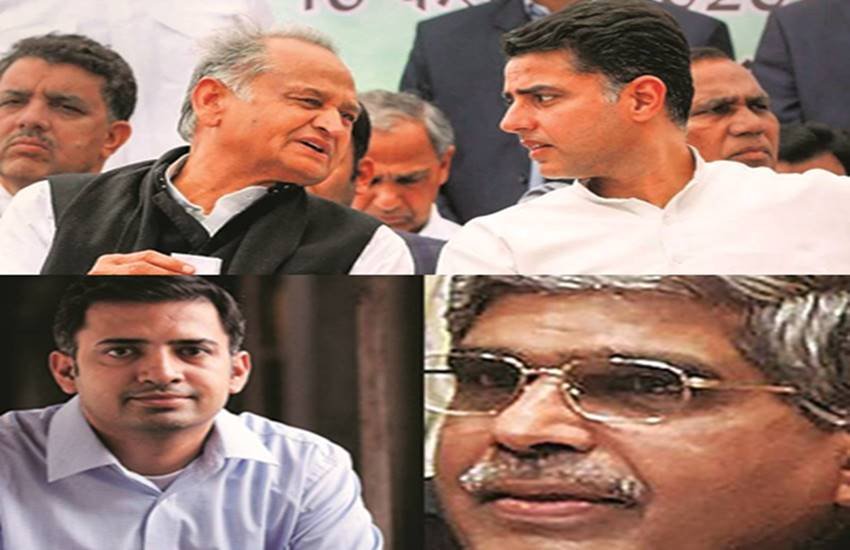

राजस्थान में चल रही सियासी खींचतान के बीच दल-विरोधी कानून फिर चर्चा में है। यह कानून विधायकों और सांसदों के अपनी पार्टी बदलने पर रोक लगाता है। राजस्थान में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री- दोनों पदों से हटाए जा चुके सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा है।

मामला अदालत में है और कांग्रेस एवं भाजपा के नेता-कार्यकर्ता सड़कों-सार्वजनिक मंचों पर कस-बल दिखा रहे हैं। पायलट प्रकरण की तरह पहले भी दल-बदल विरोधी कानून से जुड़े मामले अदालतों में जाते रहे हैं और अदालतें इनके अलग-अलग पहलुओं की व्याख्या करती रही हैं।

अभी अहम सवाल फंसा है- हालात राजस्थान की तरह हों, तब क्या हो। जब कोई सदस्य बागी की तरह बर्ताव तो कर रहा हो, लेकिन न तो उसने पार्टी से इस्तीफा दिया हो और न ही उसके सदन में पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करने की नौबत आई हो- ऐसे में इस कानून को कैसे परिभाषित किया जाए।

आयाराम-गयाराम के मामले

साल 1967-1972 के बीच लगभग 50 फीसद विधायकों ने पार्टी बदली। साल 1967-1968 के बीच 438 टूट के मामले सामने आए। 2009 में मेघालय में प्रगतिशील गठबंधन (एमपीए) का नेतृत्व कर रहे दोनकपुर रॉय ने विधानसभा अध्यक्ष के वोट डालने के बाद विश्वास मत जीता था।

इसके बाद भी राज्यपाल आरएस मूसाहारी ने उसे राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता बताया और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की। झारखंड में साल 2005 में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न हुई।

तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी ने शिबू सोरेन को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। हालांकि, सोरेन को नौ दिनों के बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 13 मार्च, 2005 को अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी।

पांच राज्यों के मामले

कर्नाटक में 2010 में राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की बहुमत वाली सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर दी। अरुणाचल प्रदेश की 60 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा के 11 विधायक थे, इसके बाद भी उसने सरकार का गठन कर लिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व वाली पीपुल्स पार्टी आफ अरुणाचल प्रदेश के 43 में से 33 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया।

इसी तरह गोवा में हुआ। कांग्रेस ने 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में 16 सीटें हासिल की और वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा को 14 सीटें मिलीं। इसके बाद भी भाजपा ने निर्दव्लीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना ली। मणिपुर की 60 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 28 और भाजपा को 21 सीटें हासिल हुईं। इसके बाद भी भाजपा ने कुल 32 विधायकों के समर्थन से सरकार बना ली। कर्नाटक में 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 104 सीटों पर जीत हासिल हुई।

कांग्रेस को 80 और जद (सेकु) को 37 सीटें मिलीं। कांग्रेस ने जद (सेकु) के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने। हालांकि, कुछ दिनों बाद 11 (8 कांग्रेस और 3 जेडीएस) विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। सरकार गिर गई और भाजपा ने फिर बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में सरकार का गठन किया। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे के बाद वहां कमलनाथ की कांग्रेसी सरकार गिर गई और भाजपा के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए।

दल-बदल कानून की खामियां

इस कानून में राजनीतिक दलों की संरचना को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। कानून के अनुसार, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अदालत के कार्य क्षेत्र के बाहर रहेगा, लेकिन फिर भी मामले अदालतों में पहुंच रहे हैं। राजस्थान संकट में सदन के बाहर विधायकों की भूमिका और अभिव्यक्ति की आजादी का नया सवाल उठाया गया है। संविधान की दसवीं अनुसूची के छठे खंड के मुताबिक दल-बदल के मामले में निर्णय का अधिकार सदन के अध्यक्ष को दिया गया है।

कई विशेषज्ञों का मानना है कि दल-बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने का फैसला सदन के अध्यक्ष को नहीं करना चाहिए। उनके मुताबिक सांसदों के मामले में यह अधिकार राष्ट्रपति और विधायकों के मामले में राज्यपाल के पास होना चाहिए, जैसा कि लाभ के पद के मामले में होता है। इस मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल चुनाव आयोग के सुझाव पर गौर करने के बाद फैसला देते हैं।

दल-बदल कानून क्यों व कैसे

दल-बदल विरोधी कानून की जरूरत 1967 में महसूस की गई। साल 1967 से पहले तक देश में दलबदल के लगभग 500 मामले थे। चौथे आम चुनाव के बाद दल-बदल की परिपाटी अभूतपूर्व तरीके से तेज हो गई। विधायक और सांसद अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए पुराने दल को छोड़कर नए दल में शामिल होने लगे। साल 1967 से 1972 के दौरान लगभग 50 फीसद विधायकों ने कम से कम एक बार अपनी पार्टी बदली। अहम उदाहरण हरियाणा में दिखा।

यहां एक विधायक गया लाल ने साल 1967 में एक ही दिन में लगभग नौ घंटे के भीतर पार्टियां बदलीं। इसके बाद 1985 में नेताओं की ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए संविधान की दसवीं अनुसूची में उपबंध को जोड़ा गया था।

क्या कहते हैं जानकार

राजनीतिक पार्टियां कानून का तोड़ निकालती रही हैं। हमें दो अहम सवालों के जवाब तलाशने होंगे- क्या यह कानून राजनीतिक दलों में बहस, असहमति और महात्त्वाकांक्षाओं के जवाब दे पा रहा है? अगर नहीं तो क्या नए सिरे से कानून बनाने की जरूरत नहीं?

– चाकसू रॉय, कानूनविद्

दल-बदल के कारण सदस्यता रद्द करने के बारे में 10वीं अनुसूची के पैरा दो में बताया गया है। अगर सदस्य ने इस्तीफा दिया या पार्टी के खिलाफ वोट डाला या अनुपस्थित रहा तो सदस्यता जा सकती है। पार्टी की बात नहीं मानने का मामला सदन में ही सुलटाया जाना चाहिए।

– पी श्रीधरन, लोकसभा के पूर्व महासचिव