ऋतांश आज़ाद

आज महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती है। आज के दिन उन्हें याद करते हुए हर पार्टी के छोटे बड़े नेता सोशल मीडिया पर पोस्ट डालेंगे और देश में विभिन्न जगहों पर उनकी याद में कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्हें याद करते हुए अक्सर हम उनके साहसी कामों को याद करते हैं। याद किया जाता है कि कैसे उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ काकोरी में अंग्रेज़ों की ट्रेन लूटी।

कैसे वे कांग्रेस के बड़े नेता लाला लाजपत राय के हत्यारे अंग्रेज़ अफसर को मार गिराने के काम में सबसे आगे थे। किस तरह वो भेष बदलकर गायब हो जाने में माहिर थे। कैसे बचपन में जब उन्हें 1921 के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था, तब कोर्ट में उन्होंने अपना नाम ‘आज़ाद’ और अपना घर ‘जेलखाना’ बताया। उनकी उस मशहूर पिस्तौल की भी बात होती है, जिससे उन्होंने साल 1931 में इलाहबाद के अल्फ्रेड पार्क (जो अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है) में अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था और शहीद हो गए थे।

इसके अलावा और इससे ज़्यादा इस महान क्रांतिकारी को न तो याद किया जाता है और न जाना जाता है। आज कल तो इस सबके अलावा आज की सांप्रदायिक राजनीति चंद्रशेखर आज़ाद की जातिगत पहचान हमें याद दिलाने में लगी हुई है और उन्हें एक जनेऊधारी ब्राह्मण के रूप में पेश करना चाहती है। ऐसे दौर में ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उनकी विचारधारा पर बात करें।

हम ये समझने का प्रयास करें कि उन्हें इस तरह, एक जाति और संप्रदाय के संकीर्ण चश्मे से देखना न सिर्फ गलत है, बल्कि उनके विचारों और उनके महान बलिदान का अपमान भी है। चंद्रशेखर आज़ाद जिस क्रांतिकारी दल के नेता थे, उसका नाम हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) था। 8 व 9 सितम्बर 1928 को जब इस दल की केंद्रीय कमेटी की मीटिंग दिल्ली के फिरोज़शाह कोटला में हुई, तब संगठन ने अपने नाम में ‘सोशलिस्ट’ यानी समाजवादी शब्द जोड़ा था।

भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों का विचार था कि यह संगठन न सिर्फ अंग्रेज़ों की हुकूमत को खत्म करने लिए काम करेगा बल्कि यह भारत में मज़दूरों और किसानों का समाजवादी राज स्थापित करने के लिए भी संघर्ष करेगा। भगत सिंह ने अपने साथियों को ये समझाया था कि सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी हमारा मकसद नहीं है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक समानता भी हमारा लक्ष्य है।

1929 में लिखा गया HSRA का घोषणा पत्र कहता है “भारतीय पूंजीपति, भारतीय लोगों को धोखा देकर विदेशी पूंजीवाद से इस धोखे के बदले में, सरकार में कुछ हिस्सा प्राप्त करना चाहते हैं। इसी कारण मेहनतकश जनता की तमाम आशाएं अब सिर्फ़ समाजवाद पर टिकी हुई हैं। सिर्फ़ यही (समाजवाद) संपूर्ण आज़ादी और सब भेदभाव खत्म करने में सहायक हो सकता है।”

University of New South Wales में साउथ एशियन एण्ड वर्ल्ड हिस्ट्री की अध्यापक कामा मैकलीन ने भारतीय क्रांतिकारियों पर अपनी किताब A Revolutionary History of Interwar India: Violence, Image, Voice and Text के परिचय में लिखा है, “जैसा कि पार्टी के उपनाम से पता चलता है, HSRA के क्रांतिकारी रूस और आयरलैंड में समाजवादी विचारधाराओं और उनके संघर्ष करने की पद्धतियों से प्रेरित थे। वह समतामूलक समाज बनाने के अपने बड़े लक्ष्य की दिशा में पहले कदम के रूप में भारत को विदेशी गुलामी से मुक्त कराने को मानते थे।”

चंद्रशेखर आज़ाद के HSRA के महत्वपूर्ण साथी शिव वर्मा ने अपनी किताब “संस्मृतियां” में उनके (चंद्रशेखर आज़ाद) कम्युनिस्ट रुझान के बारे में लिखा है, “वे किसी न किसी को पकड़कर उससे सिद्धांत संबंधी(यहां कम्युनिस्ट सिद्धांतों की बात हो रही है) अंग्रेज़ी की पुस्तकें पढ़वाते थे और हिन्दी में उसका अनुवाद करवाकर समझने की कोशिश करते थे। कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट घोषणा पत्र दूसरी बार शुरू से अंत तक मैंने आज़ाद को सुनाते समय ही पढ़ा था।” शिव वर्मा आगे लिखते हैं “शोषण का अंत , मानव मात्र की समानता की बात और वर्ग रहित समाज की कल्पना आदि समाजवाद की बातों ने चंद्रशेखर आज़ाद को मुग्ध सा कर लिया था।” वह आगे लिखते हैं “वे अपने आप को समाजवादी कहने में गौरव महसूस करने लगे थे।”

अजय घोष जो कि HSRA के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे ने 1945 में छपे अपने लेख “भगत सिंह और उनके कॉमरेड” में बहुत महातपूर्ण बातें दर्ज की हैं। उन्होंने लिखा कि जब वे 1930 में जेल से बाहर आए और चंद्रशेखर आज़ाद से मिले तो उन्हें लगा कि “क्रांतिकारी गतिविधियों के बीच में उन्होंने (चंद्रशेखर आज़ाद ने) अपना सारा कीमती खाली समय पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया था। उनके विचार परिपक्व हो गए थे। उन्होंने दूसरों को अपनी बातें पढ़ने और समझाने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि अंग्रेजी का उनका अपना ज्ञान पर्याप्त नहीं था। उनके मन में सोवियत यूनियन के प्रति गहरा प्यार था और वे वहां अपने साथियों को अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहते थे।”

वे इसी लेख में आगे लिखते हैं, “आज़ाद का अपना विचार था कि अब ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को मज़दूरों और किसान को संगठित करने का काम करना चाहिए, जिससे एक व्यापक समाजवादी आंदोलन खड़ा हो सके और उन्हें तथा अन्य साथियों को तभी सशस्त्र संघर्ष करना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो।”

बता दें कि यही अजय घोष आगे चलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे और 1951 से 1961 में अपनी मृत्यु तक महासचिव के पद पर रहे। ऊपर दिए गए तथ्यों से चंद्रशेखर आज़ाद के विचारों के बारे में बहुत कुछ साफ हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने लेख के शुरू में लिखा कि कुछ समय से चंद्रशेखर आज़ाद जी को उनकी जाति की पहचान में बांधकर और जनेऊधारी ब्राह्मण के रूप में पेश करने की कोशिशें हाल में तेज़ हुई हैं।

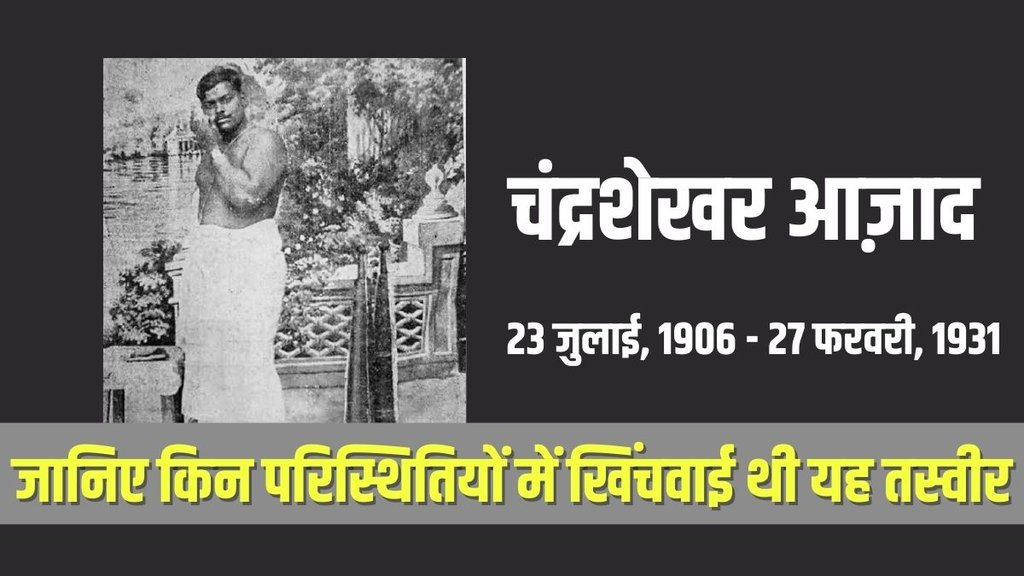

ये कहानी उनकी प्रचलित फोटो को दिखाकर सुनाई जाती है, जिसमें उन्हें जनेऊ पहने और अपनी मूँछों को ताव देते हुए देखा जा सकता है। इस तस्वीर के बारे में कामा मैकलीन ने अपनी किताब A Revolutionary History of Interwar India: Violence, Image, Voice and Text में लिखा है कि ये 1930 में झांसी में ली गई थी। इसको खींचने वाले व्यक्ति का नाम रुद्रनारायण था और उस समय चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पुलिस से छिप कर रह रहे थे। भारतीय क्रांतिकारियों पर गंभीर शोध कर रहे प्रबल सरल अग्रवाल, हर्षवर्धन त्रिपाठी और अंकुर गोस्वामी की किताब “भगत सिंह और उनके साथी” में इस विषय पर कई महत्वपूर्ण बातें दर्ज की हैं। साथ ही इनके विभिन्न लेख भी ये बातें लिखते हैं।

उनका शोध कहता है कि आज़ाद उस समय पंडित का वेश बनाए हुए थे और पुलिस से भाग रहे थे! इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि HSRA के सदस्य मास्टर छैल बिहारी के संस्मरण (memoirs of Master Chhail Bihari) के अनुसार HSRA के लोगों ने 1928 में फिरोज़शाह कोटला की अपनी मीटिंग में ही ये तय कर लिया था कि वे सभी जातिगत और धार्मिक प्रतीकों जैसे जनेऊ आदि को त्याग देंगे।

इसके बाद आज़ाद और बाकी लोगों ने इन प्रतीकों को त्याग दिया था। इससे ये साफ है कि उस फोटो में वे पड़ित के वेष में हैं, यानी वे जनेऊ सिर्फ पंडित दिखने के लिए पहने हुए हैं! यानी उनकी असल मान्यताओं को फोटो नहीं दर्शा रही है, ये सिर्फ एक छलावा है!

सिर्फ ये ही नहीं बल्कि नास्तिकता के विचार का भी वे सीधा विरोध नहीं करते थे! शिव वर्मा अपनी किताब “संस्मृतियां” में इस बारे में लिखते हैं “ईश्वर है या नहीं इस पर आज़ाद किसी निश्चित मत पर पहुंच पाए थे, यह कहना कठिन है। ईश्वर की सत्ता से इनकार करने वाले घोर नास्तिक भगत सिंह की दलीलों का विरोध उन्होंने कभी नहीं किया। अपनी ओर से न उन्होंने कभी ईश्वर की वकालत की और न उनके पीछे ही पड़े।”

एक आखिरी बात उनके लिए जो चंद्रशेखर आज़ाद को सांप्रदायिक रंग में रंगने का प्रयास करते हैं। उन्हें हम याद दिलाना चाहते हैं कि आज़ाद जिस संगठन के नेता थे उनके दो महत्वपूर्ण नेताओं को एक ही दिन फांसी दी गई थी। उनमें से एक का नाम रामप्रसाद बिस्मिल और दूसरे का अशफ़ाक़ उल्ला ख़ान था, दोनों को 22 सितंबर 1927 के दिन अंग्रेज़ों ने फांसी दी गई थी और इस दिन को आज भी सांप्रदायिक सौहार्द के दिन के तौर पर याद किया जाता है। रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने नाम में ‘बिस्मिल’ शब्द बिस्मिल अज़ीमाबादी के नाम पर रखा था जो उस समय के बड़े शायर थे और जिनकी क्रांतिकारी शायरी “सरफरोशी की तमन्ना” सभी क्रांतिकारी और खासकर रामप्रसाद बिस्मिल अंत तक गुनगुनाते रहे।

इसी तरह क्रांतिकारियों ने जिस ‘इंकलाब ज़िन्दाबाद’ के नारे को मशहूर किया उसे मौलाना हसरत मोहानी ने लिखा था जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(CPI) के महत्वपूर्ण नेता थे। HSRA से जुड़े शहीद उद्धम सिंह जिन्होंने जालियांवाला बाग के हत्यारे पंजाब के गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओ डायर को 13 मार्च 1940 को मौत के घाट उतारा था, ने कोर्ट में अपनी धर्मनिर्पक्ष राजनीति का परिचय देते हुए अपना नाम ‘राम मोहम्मद सिंह आज़ाद’ बताया था।

इन सभी बातों से ये साफ होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जिस राजनीति से जुड़े हुए थे उसमें सांप्रदायिकता और जातिवाद की कोई जगह नहीं थी। ऊपर दिए गए तथ्य ये गवाही देते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद कम्युनिस्ट विचारों से प्रभावित थे और गैरबराबरी तथा ऊंच नीच की व्यवस्था के खिलाफ थे। वे समाजवाद को यानी मज़दूर-किसान की सत्ता कायम करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे थे और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। इसीलिए उन्हें एक जातिगत पहचान या एक संप्रदाय तक सीमित करना उनके विचारों की हत्या करने जैसा होगा!

आज उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि युवा उनके दिखाए रास्ते पर चलें। तथा देश में ऐसा राज कायम करने के लिए काम करें जहां मज़दूरों, किसानों, दलितों, महिलाओं और शोषित वर्गों की सत्ता हो। जहां सांप्रदायिकता और जातिवाद के लिए कोई जगह न हो और जो सही मायनों में आम लोगों का लोकतंत्र हो!

(लेखक सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता हैं)