100 साल पहले तक भारत में महिलाएं वकालत नहीं कर सकती थीं। लम्बी कानून लड़ाई बाद 1923 में लीगल प्रैक्टिशनर (वीमेन) एक्ट के जरिए उन्हें वकालत का मौका मिला था। भारत में न्यायपालिका के भेदभाव के खिलाफ पहली ज्ञात लड़ाई रेगिना गुहा ने लड़ी थी। यह कोलकाता के एक जाने-माने वकील प्रिय मोहन गुहा की बेटी थीं। कानूनी लड़ाई के दौरान गुहा का पाला भाजपा के संस्थापक और हिंदुत्ववादी नेता श्यामाप्रसाद मुखर्जी के पिता आशुतोष मुखर्जी से पड़ा था।

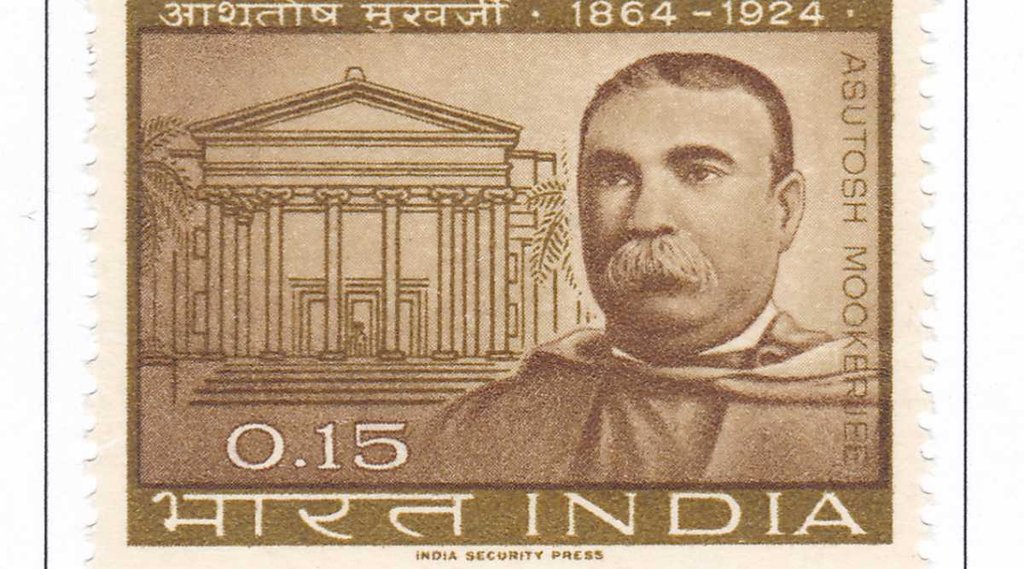

कैसे शुरू हुई थी रेगिना की लड़ाई? : अपने पिता की तरह ही रेगिना भी कानून की पढ़ाई कर वकील बनना चाहती थी। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री भी ले ली। इसके बाद उन्होंने तय प्रक्रिया के मुताबिक, प्रैक्टिस शुरू करने वाला फॉर्म भरा और फीस जमा कर दी। जून 1916 में रेगिना को एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि उन्हें वकालत करने की अनुमति नहीं है। वजह पूछने पर एक वरिष्ठ वकील ने बताया कि महिलाएं कानून पढ़ सकती हैं, वकालत नहीं कर सकतीं। गुहा इसके खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गईं। पांच जजों की बेंच ने उनकी याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एल. सैंडरसन (मुख्य न्यायाधीश), आशुतोष मुखर्जी, डब्ल्यू चित्ती, ट्यूनों और चौधरी शामिल थे।

रेगिना को आशुतोष मुखर्जी से थी उम्मीद : गुहा ने दीक्षांत समारोह में आशुतोष मुखर्जी का प्रगतिशील भाषण सुना था। वह 1906 से 1914 तक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रह चुके थे। हालांकि याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी टिप्पणी ने गुहा का भ्रम दूर हो गया। लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 के तहत महिलाएं वकालत नहीं कर सकती थीं। सभी जजों ने सर्वसम्मति से गुहा की याचिका को खारिज कर दिया। फैसले में कानून की तमाम धाराओं, उनके इतिहास और धर्म शास्त्रों आदि का हवाला दिया गया। इस मामले को ‘फर्स्ट पर्सन केस’ के नाम से जाना जाता है।

आशुतोष मुखर्जी ने क्या कहा ? : लेखक व न्यायविद अरविन्द जैन की किताब ‘बेड़ियां तोड़ती स्त्री’ में गुहा की याचिका पर आए फैसले और जजों की टिप्पणी का विस्तृत ब्योरा मिलता है। याचिका खारिज करते हुए आशुतोष मुखर्जी ने कहा था, ”जहां भी वकील या अधिवक्ताओं का उल्लेख किया गया है, वह सन्दर्भ सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। मुझे ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला, जहां हिन्दू या बौद्ध काल में न्यायविदों ने कानूनी पेशे के सदस्यों के रूप में महिलाओं की संभावना पर विचार किया हो। मुस्लिम काल के दौरान भी इस देश के न्यायालय में महिला वकील होने का कोई साक्ष्य नहीं है। हमारे लिए यह घोषित करना असंभव है कि मौजूदा कानून के अनुसार, महिलाओं को कानूनी पेशे में भर्ती होने का हक है।”

इस तरह रेगिना गुहा का वकील बनने का सपना, सपना ही बनकर रह गया। लीगल प्रैक्टिशनर (वीमेन) एक्ट आने से चार साल पहले 1919 में उनका देहांत हो गया। इस लड़ाई को आगे सुधांशु बाला हाजरा और कॉर्नेलिया सोराबजी ने लड़ा। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि जिस रेगिना गुहा को पितृसत्तात्मक समाज और कानून ने वकील बनने से रोक दिया था, उन्हीं के नाम पर कलकत्ता विश्वविद्यालय में कानून की पढाई में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को ‘रेगिना गुहा स्वर्ण पदक’ से सम्मानित किया जाता है।