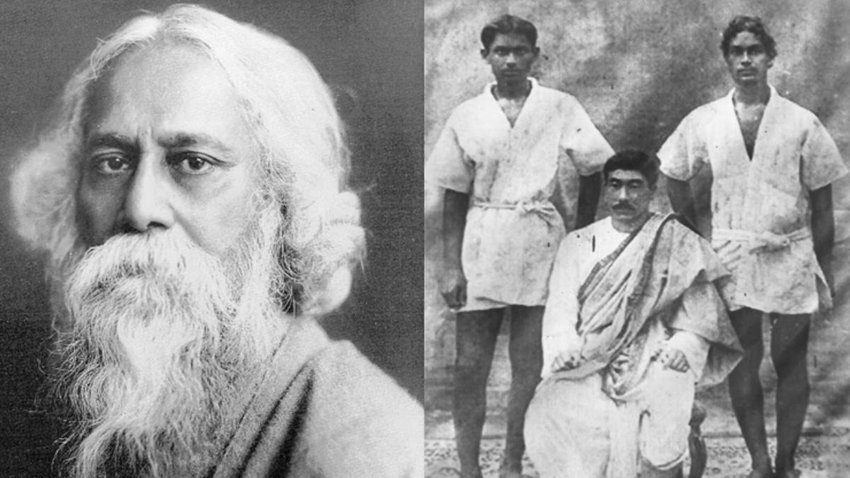

सम्मान से गुरुदेव कहे जाने वाले रवींद्रनाथ टैगोर को कई वजहों से याद किया जाता है। वह भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। वह दुनिया के अकेले ऐसे कवि हैं, जिनकी रचनाएं दो देशों (भारत और बांग्लादेश) का राष्ट्रगान बनीं।

उनकी एक रचना गीतांजलि का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। राष्ट्रवाद पर उन्होंने जो बहस छेड़ी, वह आज तक जारी है। उनका योगदान साहित्य, राजनीति, शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रवींद्रनाथ टैगोर का भारतीय खेल जगत में क्या योगदान है? जापानी मार्शल आर्ट ‘जूडो’ को भारत लाने का श्रेय रवींद्रनाथ टैगोर को ही दिया जाता है। कैसे? आइए जानते हैं:

जूडो की कहानी से पहले

जूडो के भारत आने की कहानी जानने से पहले रवींद्रनाथ टैगोर के बचपन की कुछ बातें और जापानी संस्कृति के प्रति उनके आकर्षण को जान लेते हैं। टैगोर ने अपने बचपन की यादों को ‘चेलेबेला’ (टैगोर द्वारा लिखित संस्मरण) में दर्ज किया है। इसी में उन्होंने बताया है कि वह बचपन में एक पहलवान से कुश्ती सीखने जाते थे। टैगोर ने पहलवान को ‘काना पहलवान’ लिखा है। टैगोर को बचपन में ट्रेनर की निगरानी में जिमनास्टिक भी सिखाया गया था।

सत्यजीत रे के चाचा चले जूडो सीखने

मानवीय मूल्यों के महान फिल्मकार सत्यजीत रे बंगाल के रहने वाले थे। साल 1934 की बात है, जब सत्यजीत रे के सबसे छोटे चाचा सुबिमल रे जूडो सीखना चाहते थे। उन्होंने अपने भतीजे को लिया और शिंजो ताकागाकी से मिलने निकल पड़े। दोनों ने स्विन्हो स्ट्रीट, बालीगंज (कलकत्ता) स्थित ताकागाकी के घर के लिए एक ट्राम पकड़ी और जूडो मास्टर के यहां पहुंच गए।

अब सवाल उठता है कि एशिया में जूडो का जनक माने जाना वाला व्यक्ति (शिंजो ताकागाकी) कलकत्ता में क्या कर रहा था? जवाब है- रवींद्रनाथ टैगोर। शिंजो ताकागाकी 1929 में रवीन्द्रनाथ टैगोर के निमंत्रण पर बंगाल, विशेष रूप से शांति निकेतन आए थे।

टैगोर जूडो के संस्थापक और जापानी एथलीट कानो जिगोरो के बहुत बड़े प्रशंसक थे। जूडो, जू-जुत्सु से निकला एक मार्शल आर्ट है। जूडो, अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाला जापान का मार्शल आर्ट था।

जूडो से पहले जिन्नोसुके सानो नाम के एक ट्रेनर ने 1905 में शांति निकेतन के छात्रों को जू-जुत्सु सिखाया था। शांति निकेतन में जिउ-जित्सु की शुरुआत का इतिहास 1902 से मिलता है।

टैगोर ने प्रख्यात जापानी लेखक और कला समीक्षक तेनशिन ओकाकुरा से अनुरोध किया था कि वे उनके स्कूल में एक जिउ-जित्सु शिक्षक भेजें। उनके निमंत्रण का जवाब देते हुए, कीयो विश्वविद्यालय ने जिन्नोत्सुके सानो को टैगोर के आश्रम भेजा था।

शांति निकेतन में अमर्त्य सेन की मां भी सीखती थीं जूडो

अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन की मां अमिता सेन भी शांति निकेतन में जूडो सीखा करती थीं। अमिता, रवींद्रनाथ टैगोर के निकट सहयोगी क्षितिजमोहन सेन की बेटी थीं।

जॉन स्टीवंस की ‘द वे ऑफ जूडो: ए पोर्ट्रेट ऑफ जिगोरो कानो एंड हिज स्टूडेंट्स’ के अनुसार, शांति निकेतन में लड़कियों और लड़कों को एक साथ प्रशिक्षित किया जाता था। भारत में यह उस समय के लिए अनहोनी बात थी। शिंजो ताकागाकी के स्टूडेंट्स में से एक अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की मां अमिता सेन भी थीं।

बोस की भी भूमिका

युवाओं के बीच मार्शल आर्ट को लोकप्रिय बनाने में टैगोर के साथ-साथ कलकत्ता नगर निगम के तत्कालीन महापौरों, जिनमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे, का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हालांकि जूडो को कभी भी वह लोकप्रियता नहीं मिली जो बंगाल में 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में बॉडी बिल्डिंग को मिली थी।

लेकिन उन वर्षों के उथल-पुथल ने एक विरासत जरूर छोड़ी और मार्शल आर्ट के कई चैंपियन को जन्म दिया। आजादी के बाद भारत के कई जूडो चैंपियन बंगाल से थे।

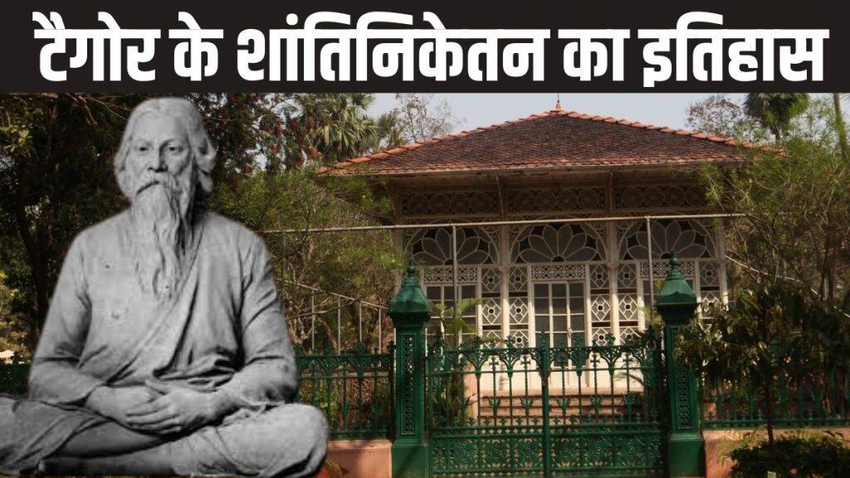

गेस्ट हाउस से शुरू हुई थी शांति निकेतन की यात्रा

शांति निकेतन की शुरुआत गेस्ट हाउस के रूप में हुई थी। साल 1863 में रवीन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर ने यह गेस्ट हाउस बनवाया और उसका नाम शांति निकेतन रखा था। चार साल बाद वहां एक आश्रम बना। मुख्यत: प्रार्थना के लिए। 1901 में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने केवल पांच छात्रों के साथ ब्रह्मचर्याश्रम शुरू किया, जो 1925 में पाठ भवन बन गया। फिर 1921 में विश्व भारती की स्थापना हुई। शांति निकेतन का पूरा इतिहास जानने के लिए फोटो पर क्लिक करें।