जब देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ तो खेती-किसानी में 70 फीसदी आबादी लगी हुई थी। तब आर्थिक उत्पादन (जिसे मापने का पैमाना जीडीपी है) में 54 फीसदी योगदान कृषि का था। आज यह योगदान 18 प्रतिशत से भी कम रह गया है। लेकिन, खेती में लगे लोगों की संख्या आज भी करीब 55 प्रतिशत (2011 की जनगणना के मुताबिक) है। यानि, जिस अनुपात में जीडीपी में कृषि का योगदान कम हुआ, उस तुलना में खेती में लगे लोग कम नहीं हुए।

इतनी बड़ी आबादी के खेती में लगे होने के बावजूद जीडीपी में योगदान में भारी गिरावट की वजह से पैदा हुआ असंतुलन किसानी से जुड़े लोगों के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

एक और चिंता की बात यह है कि किसानी से जुड़े लोगों में अन्न उपजाने वाले ‘अन्नदाताओं’ की तुलना में खेतिहर मजदूरों की संख्या कहीं ज्यादा है।

बता दें कि जनगणनना में ‘अन्नदाता’ उसे माना गया है जिसकी देख-रेख में या जिसके दिशानिर्देश के तहत खेती की जा रही हो। जो व्यक्ति किसी दूसरे के खेतों में पैसा या किसी अन्य चीज के बदले काम करता है, उसे खेतिहर मजदूर माना गया है।

कितने किसान और कितने खेतिहर मजदूर?

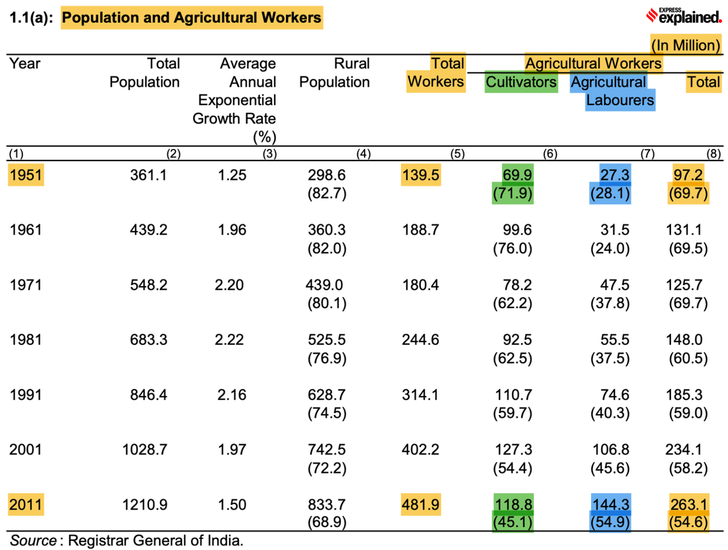

1951 में 72 प्रतिशत अन्नदाता और 28 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हुआ करते थे। 2011 की जनगणना के मुताबिक ‘अन्नदाता’ किसान तो केवल 28 प्रतिशत रह गए, लेकिन खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत बढ़ कर 55 हो गया। देखिए, यह टेबल:

ये आंकड़े दो बातें जाहिर करते हैं। एक तो यह कि खेती से लोगों का मोहभंग हो रहा है, यानि यह फायदे का काम साबित नहीं हो रहा। दूसरा, भारत के खेतों में काम करने वाले ज्यादातर लोग किसान के बजाय दिहाड़ी मजदूर हैं।

जनवरी-दिसंबर 2019 में किए गए एक सरकारी सर्वे से पता चलता है कि देश में करीब 70 प्रतिशत किसान परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक हेक्टेयर से भी कम जमीन है। वहीं, 88 प्रतिशत ऐसे किसान हैं जिनके पास दो एकड़ से कम जमीन है। इस जोत का आकार अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आकार से समझना चाहें तो स्टेडियम 12 गुना से भी ज्यादा बड़ा (25 एकड़) है।

एक और तथ्य यह है कि आधे से भी ज्यादा छोटे और सीमांत किसान कर्ज में दबे हैं। 2015 में रमेश चंद (जो अब नीति आयोग के सदस्य हैं) ने एक अध्ययन में बताया था कि 0.63 हेक्टेयर से छोटे प्लॉट से इतनी आमदनी नहीं हो सकती कि प्लॉट का मालिक गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके।

2019 के आंकड़े के हिसाब से देश में प्रति परिवार (अमूमन पांच सदस्यों वाले) औसत मासिक आय 10,218 रुपए थी और देश के आधे किसान परिवार कर्ज में थे।

लागत और गणित

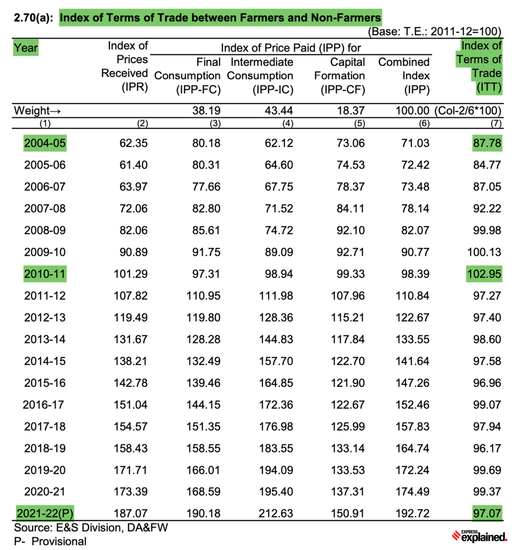

अब समझते हैं लागत और आय का गणित या अंग्रेजी में कहें तो टर्म्स ऑफ ट्रेड रेश्यो (टीओटी अनुपात)। यह अन्न उपजाने में आने वाले खर्च और उपजाए गए अन्न की मिलने वाली कीमत का अनुपात है। अगर यह सौ से कम हुआ तो बहुत बुरा माना जाता है।

2004 से 2020 तक का आंकड़ा देखें तो दो साल ही (2009 में 100.13 और 2010 में 102.95) यह सौ से ऊपर रहा। 2014 से यह लगभग स्थिर ही रहा है (देखें नीचे का टेबल)। जबकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा था कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करा देगी।

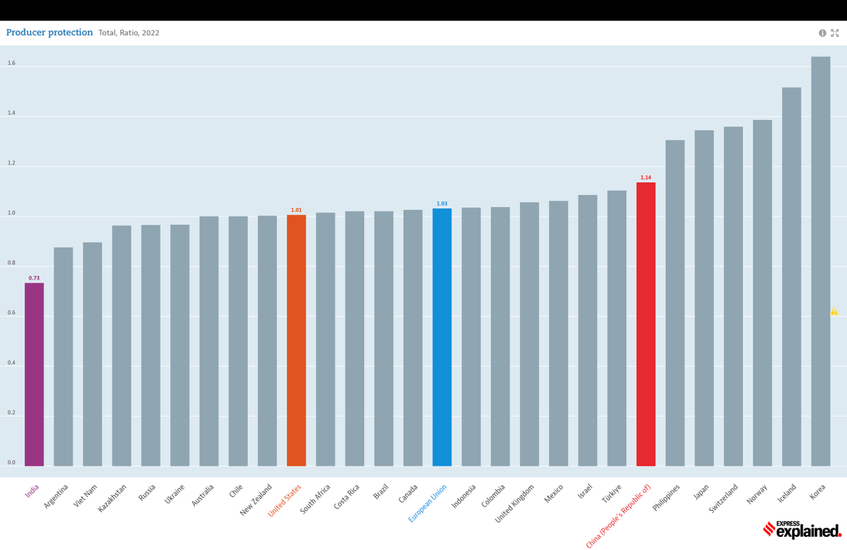

किसानों के बारे में एक धारणा यह भी फैलाई जाती है कि उन्हें पहले से काफी सहायता मिल रही है। लेकिन, आंकड़े इस धारणा को सही नहीं ठहराते।

ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) एक आनुपातिक आंकड़ों वाला इंडेक्स जारी करता है। इस इंडेक्स में 1.10 का मतलब हुआ कि किसानों को मिली औसत कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार के लेवल से 10 प्रतिशत ज्यादा है। इस पैमाने पर भारत आखिरी पायदान पर है।

मतलब यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों की एक मात्र या सबसे बड़ी समस्या नहीं है। बड़ी समस्या यह है कि भारत में ज्यादातर किसानों के लिए खेती घाटे का काम बन गई है।

किसान आंदोलन से जुड़े कुछ सवालों पर योगेंद्र यादव की राय इस वीडियो में देखिए

भारतीय किसानों की समस्या एक दिन में सामने नहीं आई है और एमएसपी की गारंटी मिल भर जाने से एक दिन में खत्म भी नहीं होने वाली है।