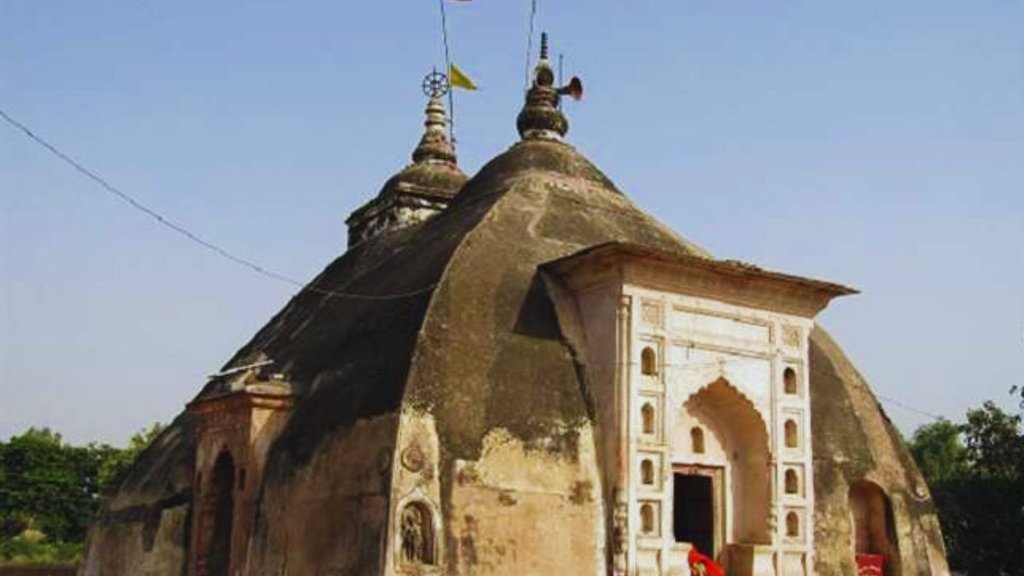

भारत की मिट्टी में छिपी अनगिनत कहानियां हमारे समृद्ध अतीत का साक्षी बनती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के भीतरगांव में स्थित भीतर गांव मंदिर ऐसी ही एक धरोहर है। 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान निर्मित यह मंदिर भारतीय वास्तुकला का दुर्लभ और अद्वितीय उदाहरण है। इसे टेराकोटा और ईंटों से बनाए गए सबसे पुराने संरक्षित मंदिरों में गिना जाता है।

इतिहास और संस्कृति के इस अनमोल खजाने ने समय की कई चुनौतियों को सहा है। जहां इसे प्रकृति के प्रकोप ने प्रभावित किया, वहीं मानव लापरवाही और उपेक्षा ने भी इसे क्षति पहुंचाई। फिर भी, इसका अस्तित्व आज भारतीय संस्कृति, कला, और नवाचार की महानता का प्रमाण है। मंदिर से टपकने वाली पानी की बूंदों का रहस्य अनोखा है। वहीं भीषण गर्मी में गुंबद की शिलाओं से इन बूंदों का टपकना और बरसात आते ही सूख जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। भीतरगांव का यह मंदिर इससे अलग है। यहां काले पत्थर से बनी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के साथ केवल उनके अग्रज बलराम की ही छोटी प्रतिमा है।

भीतर गांव मंदिर का ऐतिहासिक महत्व: गुप्त काल का स्वर्णिम अध्याय

भीतरगांव का क्षेत्र प्राचीन समय में पुष्पपुर नामक एक समृद्ध नगर का हिस्सा था। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में यह क्षेत्र कला, साहित्य और दर्शनशास्त्र का केंद्र था। गुप्त शासकों ने धार्मिक स्थलों के निर्माण को प्राथमिकता दी, और भीतरगांव मंदिर इसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण का परिणाम है।

गुप्त युग, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, अपने अद्वितीय सांस्कृतिक और स्थापत्य योगदान के लिए जाना जाता है। इस काल में धर्म, कला, और विज्ञान ने नई ऊंचाइयों को छुआ। भीतरगांव मंदिर इसी काल के उत्कर्ष का प्रतीक है।

यह मंदिर गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया था। उस समय मंदिर न केवल पूजा-अर्चना का स्थान थे, बल्कि ये समाज और संस्कृति के केंद्र भी थे। गुप्त शासकों ने हिंदू धर्म के प्रचार के साथ-साथ वास्तुकला के विकास को बढ़ावा दिया। भीतरगांव मंदिर की संरचना उस समय की उत्कृष्ट कारीगरी और तकनीकी कौशल का उदाहरण है।

इस मंदिर की विशेषता इसका निर्माण है। उस समय पत्थरों से मंदिर बनाने की परंपरा थी, लेकिन भीतरगांव मंदिर में मुख्य रूप से ईंटों और टेराकोटा का उपयोग किया गया। यह न केवल वास्तुशिल्पीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह उस समय की तकनीकी क्षमता और नवाचार को भी दर्शाता है।

हालांकि, इस मंदिर को वर्षों तक उपेक्षित रखा गया। 1877 में, पुरातत्वविद् अलेक्जेंडरक निंघम, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के पहले महानिदेशक थे, ने इस मंदिर का दौरा किया। उनके प्रयासों से मंदिर की संरचना को न केवल बचाया गया, बल्कि इसे भारतीय वास्तुकला का अनमोल नमूना माना जाने लगा।

राजा शिवप्रताप और भीतर गांव मंदिर का पुनर्जीवन

19वीं शताब्दी में, भीतरगांव मंदिर उपेक्षा की स्थिति में था। इसकी दीवारें समय के साथ कमजोर हो रही थीं, और इसकी कलाकृतियां क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं। इस स्थिति में, राजा शिव प्रताप ने मंदिर के संरक्षण के लिए कदम उठाए।

- संरक्षण के प्रयास: उन्होंने ब्रिटिश पुरातत्वविद् अलेक्जेंडरक निंघम को इस मंदिर का अध्ययन करने और इसे पुनर्जीवित करने का निमंत्रण दिया

- पुनर्निर्माण और संरक्षण: कनिंघम के निर्देशन में मंदिर के कई हिस्सों की मरम्मत की गई। इसमें प्राचीन सामग्री का उपयोग किया गया ताकि मंदिर की प्राचीनता बरकरार रहे।

- सांस्कृतिक योगदान: राजा शिव प्रताप के प्रयासों ने भीतरगांव मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मान्यता दिलाने में मदद की।

वास्तु शिल्पीय चमत्कार: गुप्त युग का नवाचार

भीतरगांव मंदिर को भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रारंभिक नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है।

1. टेराकोटा और ईंट निर्माण

इस मंदिर का निर्माण मुख्यतः ईंटों और टेराकोटा से हुआ है।

- टेराकोटा पैनल्स: दीवारों पर सजीव चित्रण हैं, जिनमें देवी-देवताओं (शिव, विष्णु, दुर्गा) और पौराणिक कहानियों (सीता हरण, नर-नारायण तपस्या) का चित्रण किया गया है।

- नवाचार: उस समय पत्थरों का उपयोग अधिक होता था, लेकिन भीतरगांव मंदिर में ईंटों और टेराकोटा का इस्तेमाल अद्वितीय है।

2. वास्तु शिल्पीय विशेषताएं

- शिखर(स्पायर): 68 फीट ऊंचा, यह शिखर आकाश और पृथ्वी के बीच के आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है।

- आधार: मंदिर का आधार वर्गाकार है, जिसमें द्वि-कोणीय कोनों का उपयोग किया गया है।

- हिंदूमेहराब: मंदिर का अर्ध-गोलाकार प्रवेश द्वार, जिसे “हिंदू आर्च” कहा जाता है, भारतीय वास्तुकला के विकास का एक प्रारंभिक उदाहरण है।

- खिड़कियों का अभाव: मंदिर में कोई खिड़की नहीं है, जिससे इसकी आंतरिक संरचना अंधेरे और गहराई से भरी रहती है। यह आध्यात्मिकता और ध्यान के लिए एक उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है।

संरक्षण: एक धरोहर की सुरक्षा

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षण में, भीतरगांव मंदिर ने कई महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयासों को देखा है। समय के साथ मंदिर की संरचना को क्षति पहुंची है, जैसे कि जलवायु प्रभाव और प्राकृतिक आपदाओं से हो रहे अपरदन के कारण कुछ हिस्सों का क्षतिग्रस्त होना। बावजूद इसके, संरक्षण विशेषज्ञों ने मंदिर की संरचनात्मक और कलात्मक अखंडता को बनाए रखने के लिए कठोर प्रयास किए हैं।

मंदिर के कुछ टेराकोटा पैनल्स को संग्रहालयों में स्थानांतरित कर दिया गया है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, जबकि अन्य पैनल्स मंदिर परिसर में ही बने रहते हैं ताकि जनता को उनका दर्शन हो सके। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल मंदिर की रक्षा करना नहीं है, बल्कि यह भारत की वास्तुकला धरोहर के प्रति जागरूकता भी फैलाना है। इससे आने वाली पीढ़ियाँ हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को समझने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित होंगी।

लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्त्व विभाग की निदेशक डॉ. रेनू द्विवेदी ने विभाग की जिम्मेदारियों पर अपने विचार साझा करते हुए कहा, “हम किसी स्थल के ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व के बारे में सटीक विवरण प्रदान कर सकते हैं, जैसे उसकी आयु, निर्माण तकनीक और कलात्मक विशेषताएँ, लेकिन उस स्थल से जुड़े विशेष घटनाओं, कथाओं या व्यक्तिगत संबंधों की जांच हमारे कार्यक्षेत्र के बाहर है। हमारा काम पुरातत्व और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, जो हमारे शोध और संरक्षण के दायरे में आता है।” उन्होंने विभाग की प्रतिबद्धता को व्यक्त किया कि वे केवल भौतिक धरोहर की रक्षा करने में ही नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास की संरचना और संरक्षण में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं।

भारत के गौरवमयी अतीत का प्रतीक

भीतरगांव मंदिर प्राचीन भारत की रचनात्मकता और आध्यात्मिक गहराई का प्रतीक है। इसका वास्तुशिल्पिक कौशल, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व, गुप्त काल की भव्यता में एक झलक प्रदान करता है। यह मंदिर न केवल एक स्थापत्य का चमत्कार है, बल्कि यह गुप्त काल के समय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक योगदान को भी जीवित रखता है।

भीतरगांव मंदिर की स्थिरता और कला इसे एक प्रेरणा स्रोत बनाती है, जो न केवल इतिहासकारों, बल्कि आम पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। इसके निरंतर संरक्षण प्रयास यह सुनिश्चित करते हैं कि यह स्थापत्य रत्न भारत की धरोहर के रूप में जीवित रहेगा, जो वर्तमान में भी हमारे अतीत के गौरव को प्रकट करता है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति के रचनात्मक और आध्यात्मिक गौरव को निरंतर जीवित रखे हुए है, और आने वाले समय में भी एक सशक्त प्रतीक बना रहेगा।