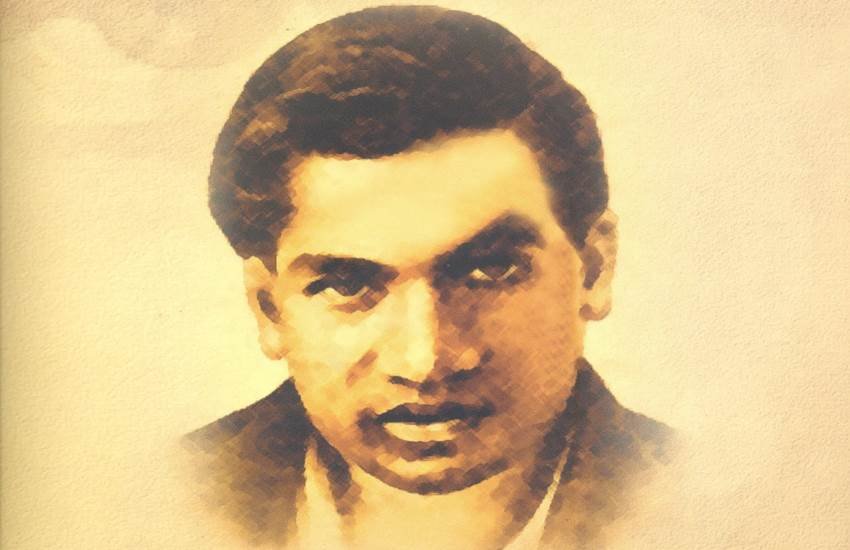

सवा सौ साल पहले तमिलनाडु के इरोड में जनमे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की पारिवारिक पृष्ठभूमि गणित की नहीं थी। जिस पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में वे थे, उसमें गणित के क्षेत्र में उनका कोई मददगार भी नहीं था। लेकिन औपचारिक पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले रामानुजन ने लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज में प्रोफेसर लिटिलवुड के साथ मिल कर किए शोधकार्यों और प्रोफेसर हार्डी के निर्देशन में गणित की नई स्थापनाओं के जरिए पूरे संसार में हलचल मचा दी थी। रामानुजन की प्रतिभा के मद्देनजर 28 फरवरी 1918 को रॉयल सोसायटी ने उन्हें अपना सदस्य बना कर सम्मानित किया और ट्रिनिटी कॉलेज ने भी उन्हें अपना फैलो चुना। ‘हाइली कंपोजिट नंबर’ शीर्षक के अनुसंधान-कार्य ने उन्हें न सिर्फ पहले बीए और फिर इसी आधार पर पीएचडी की उपाधि दिलाई, बल्कि उनके शोध-प्रबंध का सार ‘जर्नल ऑफ लंदन मैथेमैटिकल सोसाइटी’ में छपा- जिसके बारे में दावा है कि उस समय तक ऐसा विद्वत्तापूर्ण आलेख उस जर्नल में नहीं छपा था।

गणित में भारतीय मेधा के रूप में रामानुजन का उल्लेख आज के संदर्भ में इसलिए जरूरी हो जाता है कि एक ओर दुनिया में फिर से गणित की उपयोगिता का दायरा बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर शून्य के आविष्कारक देश के रूप में प्रतिष्ठित भारत में इस विषय को लेकर कोई सनसनी नहीं दिखती। यहां तक पिछले साल जब भारतीय मूल के प्रतिभाशाली गणितज्ञ मंजुल भार्गव को मैथमैटिक्स का फील्ड्स मेडल दिया गया, तो भी यह सवाल लोगों के जेहन में गूंजता रहा कि क्या ये उपलब्धियां भारतीय बच्चों और युवाओं में गणित के प्रति कोई उल्लेखनीय लगाव पैदा कर पाएंगी। दुनिया में फील्ड्स मेडल को नोबेल के समकक्ष माना जाता है और विशेषज्ञों का मत है कि इसे हासिल करना नोबेल पाने से भी ज्यादा कठिन है। पर जहां तक गणित के क्षेत्र में भारतीय मेधा का सवाल है, एक से बढ़ कर एक उदाहरण होने के बावजूद युवाओं में गणित से दूर भागने का रुझान दिखाई देता है।

हमारे देश में बच्चे मामूली जोड़-घटाव और गुणा करने तक के लिए कैलकुलेटर, मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर ही आश्रित नहीं हुए हैं, बल्कि वे गणित को आनंद का विषय भी नहीं मानते। गणित आनंद का विषय (जॉय आॅफ मैथ्स) हो सकता है- इस बारे में एक स्थापना महान गणितज्ञ जीएच हार्डी की है जिन्होंने अपनी किताब ‘अ मैथमैटेशियंस अपोलॉजी’ में यह बात स्वीकार की है कि भले ही अप्लाइड मैथ्स (व्यावहारिक गणित) को तुच्छ और नीरस माना जाता है, पर इसके दार्शनिक रोमांच और इसकी स्थायी एस्थेटिक वैल्यू यानी आनंद से इनकार नहीं किया जा सकता। हार्डी का बयान दार्शनिक कोटि का है और उन्होंने अप्लाइड मैथ्स की प्योर (विशुद्ध) मैथ्स से जो तुलना की है, आज वह बेमानी हो चुकी है क्योंकि इन दोनों दायरों का अंतर तेजी से मिट रहा है।

गणित का संकट हमारे लिए यह है कि इस क्षेत्र में भारतीय मेधा के पिछड़ने के पूरे-पूरे आसार हैं। इससे संबंधित एक तथ्य तीन साल पहले (2012 में) जाने-माने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट पीसा यानी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट में भारतीय किशोरों की रैकिंग से स्पष्ट हुआ था। टेस्ट के नतीजों के आधार पर तिहत्तर देशों की जो सूची बनाई गई थी, भारतीय बच्चे उसमें इकहत्तरवें स्थान पर आए थे। भारतीय किशोर सूची में शीर्ष पर रहे चीनी बच्चों के मुकाबले दो सौ अंक पीछे थे। पीसा टेस्ट का आयोजन आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) नामक संस्था कराती है और दो घंटे के इस टेस्ट में दुनिया भर के तकरीबन पांच लाख बच्चे हिस्सा लेते हैं। इससे पहले 2011 में आॅस्ट्रेलियन काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च द्वारा किशोरों में गणित और विज्ञान की जागरूकता के आकलन के बारे में कराई गई वैश्विक परीक्षा में भी भारतीय बच्चों का प्रदर्शन इतना ही निराशाजनक रहा था। उसमें भी तिहत्तर देशों के बच्चों ने हिस्सा लिया था और भारत सिर्फ किर्गिस्तान से ऊपर, बहत्तरवें स्थान पर, रहा था।

गणित में बच्चों और बड़ों की अरुचि होना और उसे नीरस विषय मानना कोई अनहोनी नहीं है। शायद ऐसी अरुचि ही एक वजह थी कि जब अल्फ्रेड नोबेल मानवता को फायदा पहुंचाने वाले क्रांतिकारी आविष्कारों और खोजों को सम्मानित करने के लिए नोबेल पुरस्कारों का गठन कर रहे थे, तब उनके दिमाग में गणित जैसा विषय कोई हलचल पैदा नहीं कर पाया था। पर यह जानते हुए कि गणित की भूमिका हमारे आज के रोजमर्रा के कामकाज में लगातार बढ़ रही है, बच्चों में इसके प्रति दिलचस्पी कम होना एक खतरनाक संकेत है। ऐसे में प्रोफेसर मंजुल भार्गव की उपलब्धि हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है, लेकिन क्या उनका यह पुरस्कार भारतीय बच्चों-युवाओं में गणित के प्रति कोई रुचि जगा पाएगा! भले ही गणित को एक शुष्क विषय माना जाता हो, लेकिन आज के हालात में दुनिया गणित के कायदों पर घूम रही है।

इस वक्त पूरी दुनिया में गणित की बढ़ती महत्ता इससे साबित होती है कि अमेरिका में पिछले अरसे में गणितज्ञों की मांग में तेजी से इजाफा हुआ है। गणित के विशेषज्ञ वहां की सरकारी, निजी कंपनियों, सरकारी एजेंसियों और एनजीओ से लेकर शैक्षणिक संस्थाओं में ऊंचे वेतनमान पर नियुक्त किए जा रहे हैं। पिछले साल अप्रैल के मध्य में कैलिफोर्निया स्थित प्रकाशन संस्था कैरियरकास्ट द्वारा जारी की गई जॉब्स रेटेड रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 में अमेरिका में गणितज्ञों का न्यूनतम औसत वेतनमान एक लाख डॉलर सालाना से अधिक रहा और इसमें 2022 तक तेईस फीसद का इजाफा हो सकता है। कैरियरकास्ट के मुताबिक, अमेरिका में गणितज्ञों की मांग बढ़ने के पीछे दुनिया में आंकड़ों पर आधारित (डाटा ड्रिवेन) कामकाज में काफी बढ़ोतरी हुई है और लगभग प्रत्येक आधुनिक कामकाज में गणितीय सिद्धांतों की जरूरत बढ़ गई है। यहां तक कि फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइटों के संचालन तक में गणित के गूढ़ नियम काम कर रहे हैं।

ध्यान रहे कि आज डाटा-सुरक्षा से लेकर कंप्यूटर विज्ञान, वित्तीय प्रबंधन, और शेयर बाजार के अध्ययन के सारे फार्मूलों की बुनियाद में गणित ही है। वह एमबीए से लेकर इंजीनियरिंग तक सभी की जड़ में है। इसके बावजूद हमारे युवा और बच्चे गणित से उस रूप में नहीं जुड़े हैं जिसका अभिप्राय जॉय आॅफ मैथ्स यानी गणित की गुत्थियों में डूबने-उतराने और उनका मजा लेने से लिया जाता है। पांच साल पहले आईसीएम यानी इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमैटिशियंस-2010 के उद््घाटन के समय तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इस अरुचि का संज्ञान लेते हुए युवा पीढ़ी में गणित के लिए जज्बा पैदा करने की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि यह एक गूढ़ विज्ञान है, लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने के लिए इसके व्यावहारिक पक्ष पर और ध्यान देना होगा।

यह जानते हुए कि विज्ञान ही नहीं, कंप्यूटर या वित्त, किसी भी क्षेत्र भी गाड़ी गणित के बिना नहीं चलने वाली, जरूरी है कि कक्षाओं में इस विषय के प्रति दिलचस्पी जगाई जाए। लेकिन चुनौती यह है कि छात्रों को रोचक ढंग से गणित कैसे पढ़ाया जाए। कमी सिर्फ बच्चों की नहीं है बल्कि असल में उस प्रशिक्षण की है जो उन्हें नर्सरी से ही मिलनी चाहिए। छोटी उम्र में ही गणित में बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने की कोशिश हमारी शिक्षा व्यवस्था को करनी होगी। असल में कक्षाओं में जब बच्चे गणित के सवालों में उलझे रहते हैं, तब शिक्षक उनकी कोई मदद नहीं कर पाते। शायद इसका एक कारण यह है कि हमारे स्कूलों में एक तरफ तो छात्र-शिक्षक अनुपात बहुत बिगड़ा हुआ है और दूसरी तरफ ऐसे शिक्षक बहुत कम हैं जो छात्रों में गणित की बुनियाद मजबूत कर सकते हैं।

पीसा जैसे टेस्ट के नतीजे एक नजर में हैरान जरूर करते हैं लेकिन देश के औसत स्कूली सिस्टम से इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। आमतौर पर कक्षाओं में पढ़ाई परीक्षा केंद्रित है। उसमें किसी विषय की समझ पैदा करने और उसमें रुचि जगाने के बजाय रटंत विद्या पर जोर है। सरकारी स्कूलों के खराब बुनियादी ढांचे और सरकारी शिक्षा में निवेश की कमी से हालात और बिगड़ रहे हैं। स्कूली शिक्षा में आधारभूत सुधार किए बिना ग्लोबल स्टैंडर्ड की परीक्षा में सफलता पाने की कल्पना नहीं की जा सकती।

असली चुनौती अध्यापन के तौर-तरीकों में ऐसा बदलाव लाने की है, जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्रों में गणित के प्रति रुचि पैदा हो और वे उसका आनंद लेना सीख सकें। मैथमैटिक लैब बनाने जैसे नए प्रयोग अपने देश में हों, तो कुछ बात बन सकती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार, समाज और हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसे बदलाव के लिए तैयार हैं? उल्लेखनीय यह है कि भारत में बच्चे भले ही गणित से दूर भाग रहे हों, पर ब्रिटेन-अमेरिका में भारतीय मूल के बच्चे ही विज्ञान और गणित में आगे रहते हैं- ऐसी खबरें अक्सर आती हैं। वैसे भारत में गणित अध्ययन-अध्यापन की परंपरा बहुत पुरानी है। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त को कौन नहीं जानता। दुनिया को शून्य का ज्ञान सबसे पहले भारत ने ही कराया था। चौदहवीं सदी में गणितज्ञ माधव ने न्यूटन और लाइबनिज से पहले ही कैलकुलस के सिद्धांत खोज लिए थे। बीसवीं सदी के प्रारंभ में श्रीनिवास रामानुजन ने अपने गणितीय अनुसंधानों से गणित की दुनिया को रोमांचित कर दिया। इसलिए आज यदि भारत के स्कूल गणित की पढ़ाई में फिसड्डी साबित हो रहे हैं, तो इसकी चिंता सभी संबंधित पक्षों को मिल कर करनी होगी।