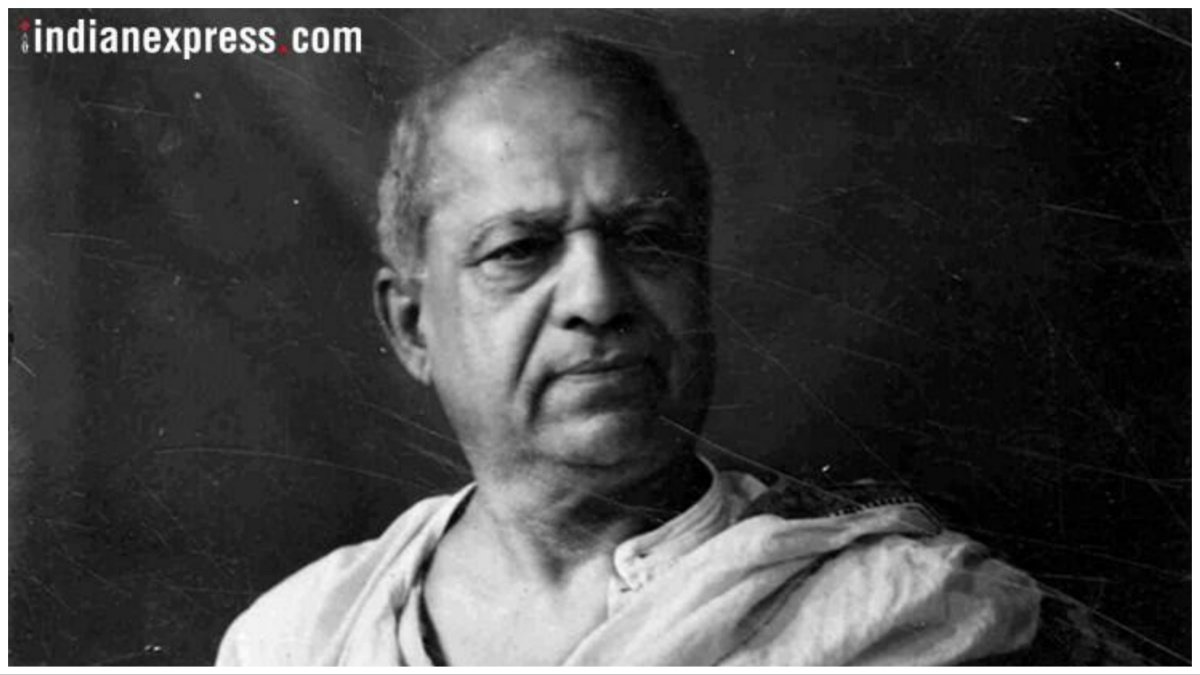

भारतीय सिनेमा के 110 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक 110 साल पहले इसी मई के महीने में पहली भारतीय फ़िल्म पर्दे पर आई थी, साल था 1913 । राजा हरीशचंद्र। यही थी वो पहली फ़िल्म। और इसी फ़िल्म से शुरु हुआ भारतीय सिनेमा के आगे बढ़ने का सिलसिला। लेकिन आज जिसके बूते हम सौ साल का जश्न मना रहे हैं। क्या उसकी मंज़िल आसान थी। क्या आसान था राजा हरीशचंद्र फ़िल्म का बनना। क्या भारतीय सिनेमा को शक़्ल देने वाले दादा साहेब फाल्के को उनकी मंज़िल आसानी से मिल गई थी।

वो दौर ऐसा था। जब हर कोई आज़ादी की खुली हवा में सांस लेना चाहता था। दादा साहेब के ख्याल, उनकी इमेजिनेशन भी ऐसे ही किसी खुले आसमां की तलाश कर रही थी।1885 इसी साल में दादा साहेब ने इसी स्कूल यानी सर जे जे स्कूल ऑफ़ आर्ट को ज्वाइन किया।

1890 में जे जे स्कूल ऑफ़ आर्ट से पास आउट होने के बाद उन्होंने कला भवन में पढ़कर अपनी इमैजिनेशन को अलग दिशा दी।

बड़ौदा के कला भवन से उन्होंने ड्राइंग, पेंटिग, फ़ोटोग्राफ़ी जैसी आर्ट सीखीं। और यहीं पर उनकी मुलाक़ात हुई पेंटर राजा रवि वर्मा से। जो उस वक़्त के बहुत बड़े पेंटर थे। ये जान-पहचान उस वक़्त काम आई। जब दादा साहेब फाल्के ने गोधरा में फ़ोटोग्राफ़ी का काम छोड़ा और राजा रवि वर्मा ने उन्हें अपने साथ काम करने का मौक़ा दिया। लेकिन फ़िल्म बनाने की धुन उनपर सवार रही। द लाइफ़ ऑफ़ क्राइस्ट फ़िल्म को देखने के बाद उन्होंने फ़िल्म बनाने की ठानी। तब तक उन्हें इस बात का ज़रा सा भी इल्म नहीं था कि वो फ़ादर ऑफ़ द इंडियन सिनेमा बनने जा रहे हैं।

दादर मेन रोड पर दादा साहेब फाल्के ने अपना स्टूडियो बनाया। इसी जगह से हिंदुस्तान की पहली फ़ीचर फ़िल्म बनने जा रही थी। जिसका सारा दारोमदार दादा साहेब और उनके परिवार ने संभाल रखा था।दादा साहेब फाल्के पेंटर राजा रवि वर्मा की कला से काफ़ी प्रभावित थे। जैसे राजा रवि वर्मा नेत हिंदू माइथॉलोजी को कैनवास पर उतारा। वैसे ही दादा साहेब ने हिंदू माइथॉलोजी से राजा हरीशचंद्र को बड़े पर्दे पर सबसे पहले उतारने की सोची।

उस राजा की कहानी को पर्दे पर उतारना आसान नहीं था। जिसने अपने वायदों की ख़ातिर पहले राज्य का त्याग किया और फिर अपनी पत्नी और बेटे का। क्या आसान था दादा साहेब के लिए देश की पहली फ़िल्म बनाना। क्या आसान था अपनी फ़िल्म के लिए अभिनेत्री को ढूंढना। आसान कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मंज़िल तक पहुंचने के रास्तों में फासले दिखने लगे थे।

दादा साहेब ने जिस दोस्त के साथ मिलकर फ़िल्म बनाने का फ़ैसला लिया था। वो उन्हें बीच में ही छोड़ गया। ऐसे में दादा साहेब ने स्टूडियो के बाद।. राजा हरीशचंद्र की फ़िल्म का स्क्रीन प्ले तैयार किया। स्क्रीन प्ले के मुताबिक सेट तैयार किए। और ख़ुद ही फ़िल्म बनाने में जुट गए। उन्होंने मराठी स्टेज के मशहूर कलाकार डी डी डोबके को राजा हरीशचंद्र के रोल के लिए चुना।

लेकिन तारामती के रोल के लिए अभिनेत्री की तलाश उनकी चिंता बढ़ा रही थी। आज़ादी से पहले के दौर में औरत का काम करना अच्छा नहीं समझा जाता था। ऐसे में अभिनेत्री की तलाश उन्हें परेशान कर रही थी। लेकिन उन्होंने इसका अजब उपाय ढूंढ निकाला। उन्होंने अन्ना सुलंके नाम के पुरुष को तारामती का किरदार करने के लिए राज़ी किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुलंके एक रेस्टोरेंट में खाना बनाते थे।

एक पुरुष के लिए अभिनेत्री का रोल निभाना। और उसी की तरह दिखना आसान नहीं था। लेकिन दादा साहेब ने कोशिश की सुलंके में किसी औरत की नज़ाकत दिखे। वैसी ही चाल-ढाल दिखे। यही नहीं। दादा साहेब ने राजा हरीशचंद्र के बेटे रोहताश के रोल के लिए अपने बेट बालाचंद्र फाल्के को चुना।

कास्टिंग के बाद दादा साहेब तैयार थे। फ़िल्म बनाने के लिए। देश की पहली फ़िल्म राजा हरीशचंद्र बनाने जा रहे दादा साहेब ने पूरी फ़िल्म की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर संभाल रखी थी। वन मैन आर्मी की तरह। उन्होंने फ़िल्म की स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, कैमरा, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग। और तमाम टेक्टिनकल अरेंजमेंट्स ख़ुद ही किए।

सारी जिम्मेदारी संभालने में दादा साहेब को फ़िल्म प्रोडक्शन की वो ट्रेनिंग काफी काम आई। जिसे सीखने के लिए वो 1912 में इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड से ही वो विलैसन कैमरा भी लाए। जिसे उन्होंने अपनी फ़िल्म में इस्तेमाल किया। वैसे इस फ़िल्म में उनकी पत्नी सरस्वती फाल्के ने भी सपोर्ट किया। वो ना सिर्फ़ स्टूडियो संभालती थीं। बल्कि पूरी यूनिट के लिए खाना पकाती और उनके कपड़े तक धोती थीं।

आख़िर दिन-रात मेहनत करने के बाद हिंदुस्तान की पहली फ़िल्म तैयार थी।.फिल्म की अवधि 50 मिनट थी। चार रील में सिमटी इस फ़िल्म की लंबाई 3700 फ़ीट थी। आज़ादी की लड़ाई के बीच क्या किसी ने सोचा होगा कि दादा साहेब फाल्के नाम का कोई शख़्स देश को एक दूसरी आज़ादी दिलाने में जुटा है।

उस दौर में कैमरा मूवमेंट्स मुमकिन नहीं थे। इसलिए कलाकारों को कैमरा के आगे से इन और आउट कराया जाता था। यहां तक कि ज़ूम करने की भी लिमिटेशन्स थीं।7 महीने में दादा साहेब का सपना साकार हो चुका था। राजा हरीशचंद्र बनकर तैयार थी। ग्रांट रोड पर ओलंपिया थियेटर में इसका ग्रैंड प्रीमयर रखा गया.. आज भले ही यहां पर बिल्डिंग बना दी गई है। पर थियेटर पहली फ़िल्म के प्रीमियर का गवाह रहा।

21 मई, 1913 को फ़िल्म राजा हरीशचंद्र का प्रीमियर रखा गया। इस प्रीमियर में बंबई की नामी हस्तियों के साथ-साथ न्यूज़पेपर के एडिटर्स को भी इनवाइट किया गया था।राजा हरीशचंद्र का ग्रैंड प्रीमियर वाक़ई में ग्रांड रहा। और अब दादा साहेब को इंतज़ार था। ओडियंस के फ़ैसले का। 3 मई, 1913 को कोरोनेशन सिनेमा में फ़िल्म को रिलीज़ किया। लोगों की भारी भीड़ गिरगांव की सड़कों पर नज़र आ रही थी।

अभी तक देश में अंग्रेज़ी फ़िल्मों की स्क्रीनिंग होती आई थी। लोगों में काफ़ी क्रेज दिखा देश की पहली प्योर इंडियन फ़िल्म के लिए। जिसमें डायलॉग भले ही ना थे। लेकिन फ़िल्म के कलाकार इंडियन थे। और फ़िल्म बनाने वाला द ग्रेट इंडियन। दादा साहेब फाल्के।

एक सौ दस साल पहले दादा साहेब फाल्के की बनाई फ़िल्म से इंडियन सिनेमा के रास्ते खुले। राजा हरीशचंद्र को देश से बाहर भी सराहना मिली। और दादा साहेब फाल्के को विदेशी फिल्में बनाने के कई ऑफ़र मिले।लेकिन दादा साहेब ने उन सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया।जिसके बाद उन्होंने कई फ़िल्में बनाईं। लंका दहन उन्हीं में से एक थी। रामायण पर आधारित ये फ़िल्म 1917 में बनी। जिसमें अन्ना सुलंके। जिन्होंने राजा हरीशचंद्र में तारामती को रोल निभाया था। उन्होंने लंका दहन में राम और सीता दोनों की अदाकारी की। इस फ़िल्म के बाद अन्ना सुलंके की फ़िल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान बन गई।

लंका दहन के स्क्रीनिंग के वक़्त अगर भगवान राम का कोई सीन आता। तो दर्शक अपने जूते-चप्पलें उतार देते थे। वैसे इस फ़िल्म में स्पेशल इफेक्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया। जिन्हें देखकर दर्शकों को काफ़ी मज़ा आया। दादा साहेब फाल्के ने कई साइलेंट फ़िल्में बनाईं। जिनमें 1913 की ही मोहिनी भसमासुर फ़िल्म भी शामिल है। इस फ़िल्म में पहली बार दो महिला कलाकारों कमला गोखले और दुर्गाबाई ने भी काम किया। इनके अलावा दादा साहेब ने श्रीकृष्ण जन्मा। कालिया मरदन जैसी फ़िल्में भी बनाईं।

दादा साहेब का फ़िल्में बनाने का सिलसिला जारी था। इस दौरान टॉकीज़ फ़िल्मों का चलन शुरु हुआ। और देश की पहली बोलती फ़िल्म आलम आरा 1931 में रिलीज़ हुई। अरदेशिर ईरानी ने इसे डायरेक्ट कियाa बॉम्बे के मजेस्टिक सिनेमा में आलम आरा को रिलीज़ किया गया। इस फ़िल्म के लिए उन्होंने टानर साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया। क्योंकि उस टाईम साउंड प्रूफ़ स्टूडियो नहीं थे। इसी वजह से फ़िल्म की शूटिंग ज़्यादातर रात के वक़्त की जाती थी। ताकि शोर से बचा जा सके। वैसे आलम आरा में सिर्फ़ साउंड ही नहीं था। बल्कि इसमें डाले गए थे कई गाने। जो दर्शकों के लिए नया था।

टॉकीज़ फ़िल्मों के आने से दादा साहेब फाल्के अपने आपको एडजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। वो नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे.. साल 1932 में उनकी सेतूबंधन रिलीज़ तो हुई.. पर टॉकीज़ फ़िल्मों के बढ़ते चलन की वजह से सेतूबंधन डब्बिंग के बाद फिर रिलीज़ की गई। बोलती फ़िल्मों का बोलबाला था। डायरेक्टर्स फ़िल्मों को लेकर नए-नए एक्सपैरीमेंट कर रहे थे। ऐसे में साल 1936 एक बड़ी फ़िल्म लेकर आया। बड़ी इसलिए क्योंकि उसमें सामाजिक मुद्दे को उठाया गया था। अछूत कन्या। इस टॉकीज़ फ़िल्म ने सिनेमा के मायने बदल दिए। माइथोलॉजिकल फ़िल्मों के इर्द-गिर्द घूम रहे इंडियन सिनेमा के लिए ये एक बड़ा बदलाव था। क्योंकि इस फ़िल्म में समाज को बदलने का संदेश था।

एक तरफ़ इंडियन सिनेमा तरक्की कर रहा था। तो दूसरी तरफ़ दादा साहेब फाल्के अपनी आख़िरी फ़िल्म की तरफ़ बढ़ रहे थे। 1937 में वो अपनी पहली बोलती फ़िल्म लेकर आए। गंगावतारम। जो कि इसी रॉयल ओपरा हाउस में दिखाई जाने वाली पहली इंडियन फ़िल्म थी। गंगावतारम को बनाने में दादा साहेब फाल्के को दो साल लगे। और उस दौर में इसके बनने में ढाई लाख रूपए का खर्च आया।इस फ़िल्म के साथ ही दादा साहेब ने रिटार्यमेंट की घोषणा कर दी।

फिल्मों से रिटार्यमेंट के बाद दादा साहेब उसी शहर जा बसे जहां उनका जन्म हुआ था। शायद वो अपनी ज़िंदगी का सर्किल इसी शहर में पूरा करना चाहते थे। वो 1944 में चल बसे। अभी देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। पर दादा साहेब फाल्के इमैजिनेशन को परवाज़ देना सिखा गए थे। अपने सपनों को। कहानियों को पर्दे पर उतारने की कला सिखा चुके थे।