First General Elections: देश में आने वाले कुछ समय में एक और लोकसभा चुनाव होंगे। 140 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में हर पांच साल में चुनाव कराए जाते हैं। जहां कुछ पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकसभा चुनाव विवादों से भरे हुए रहे हैं। वहीं, भारत में चुनावी प्रक्रिया को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया जाता है। देश में पहली बार 1951 में आम चुनाव कराए गए थे और अभी तक इसी परंपरा पर देश आगे बढ़ रहा है। भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रुप में जाना जाता है।

देश का पहला आम चुनाव

एक बार फिर से देश के लोग अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। राजनीतिक पार्टियां देश की सत्ता पाने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इस बार 18वीं लोकसभा के लिए लोग मतदान करेंग। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। वहीं, अब बात की जाए भारत के पहले लोकसभा चुनाव की तो वह साल 1951 में हुए थे और पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था।

साल 1951 में पहला लोकसभा का चुनावी कार्यक्रम तो आयोजित किया गया था। पर इसमें कुछ बड़ी चुनौतियां भी सामने आईं थी। उस समय 35 करोड़ की आबादी में लगभग 85 प्रतिशत लोग अशिक्षित थे। संचार का कोई भी ऐसा माध्यम नहीं था जो लोगों तक सीधी अपनी पहुंच रखता हो। उस दौर में टेलिविजन नहीं था और रेडियों की संख्या भी काफी कम थी और अखबार भी कम ही छपते थे। लोकतंत्र को लेकर लोगों में जागरूकता न के बराबर थी क्योंकि लोकतंत्र को उन्होंने इससे पहले कभी देखा नहीं था। वहां पर आम चुनाव कराना कितनी बड़ी चुनौती थी।

मतदाताओं को जागरुक करना बड़ी चुनौती

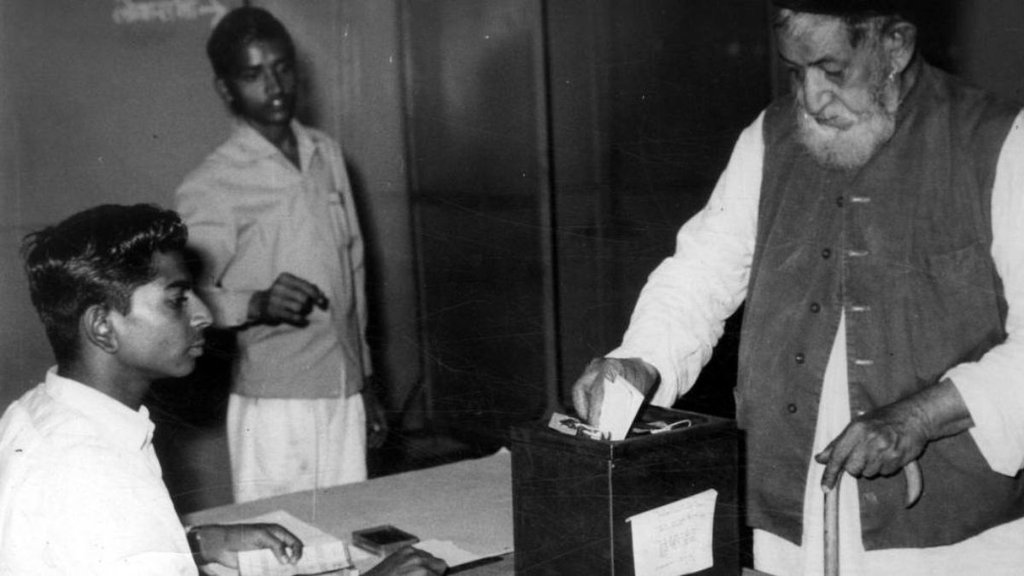

- वोट कैसे डालना है और कहां पर डालना है। इसका समाधान करने के लिए चुनाव आयोग ने एक तरकीब सोची थी। चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक फिल्म बनाई गई और इसे तीन हजार से ज्यादा सिनेमाघरों में मुफ्त दिखाया जाता था। इसके साथ ही ऑल इंडिया रेडियो पर भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिसमें लोगों को चुनाव प्रक्रिया के बारे में चुनाव के बारे में बताया जाता था। अखबारों में भी लेख और विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। इस चुनाव में स्टील के कुल मिलाकर 25 लाख बैलेट बॉक्स इस्तेमाल किए गए थे। उस वक्त हर पार्टी का अलग बैलेट बॉक्स होता था। इस चुनाव में 180 टन पेपर का इस्तेमाल हुआ जिसपर उस जमाने में 10 लाख रूपये खर्च हुए थे।

85 फीसदी अशिक्षित आबादी

पहले लोकसभा चुनाव में वोट देने की उम्र 21 साल थी। पहले चुनाव में करीब 17.3 करोड़ वोटर्स थे। मतदान 45 फीसदी हुआ था। 489 सीटों पर 53 राजनीतिक दलों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। चुनावों में कांग्रेस ने 364 सीटें हासिल कर ली थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। दूसरी सबसे ज्यादा सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीतीं थी। उनके खाते में 37 सीटें गई थीं। वहीं, भारतीय जनसंघ को तीन सीटें मिली थी। जवाहरलाल नेहरु को प्रधानमंत्री और सदन का नेता चुना गया। उस समय सदन में औपचारिक तौर पर कोई भी सदन का नेता नहीं था। इस पद को साल 1969 में मान्यता मिली थी। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे।

धीरे-धीरे बदली चुनावी प्रक्रिया

पहले लोकसभा चुनाव में हर एक उम्मीदवार को मतदान केंद्र पर अपने नाम और चुनाव चिह्न के साथ एक अलग रंगीन मतपेटी दी गई थी। इसका एक मात्र मकसद यह था कि अनपढ़ लोग भी अपनी पंसद के उम्मीदवार को आसानी से वोट दे सकें। देश का पहला लोकसभा चुनाव 68 चरणों में समाप्त हुआ था और साल 2019 में हुआ लोकसभा चुनाव सात चरणों और 50 दिन के अंदर ही समाप्त हो गया। चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाते हुए काफी विकास किया है।

फर्जी वोटिंग रोकने की चुनौती

भारतीय निर्वाचन आयोग के सामने सबसे पहली चुनौती मतपेटियों की लूट को रोकना और फर्जी मतदान होने से बचाना था। एक ही आदमी बार-बार वोट न दे सके, इसके लिए न छूटने वाली स्याही का उपयोग किया गया। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की मदद से विकसित इस अमिट स्याही का उपयोग पहली बार 1962 के चुनावों में किया गया था और यह अभी भी वोटर्स के वोट डालने का प्रमाण बनी हुई है।

बैलेट से ईवीएम तक कब पहुंचे

चुनावी प्रक्रिया में सबसे अहम बदलाव 1990 के आखिरी दशक में देखने को मिला। इसमें ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की शुरुआत की गई थी। उससे पहले बैलेट पेपर से वोटिंग के समय काफी फर्जी मतदान होने लगा था। मतपेटियों की लूट से लेकर बूथ कैप्चरिंग के जरिए ठप्पामार वोटिंग तक, हर बार चुनावों में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने वाली खबरें सामने आने लगी थी। साल 2004 में पहली बार ईवीएम ने बैलेट पेपर की पूरी तरह से जगह ले ली थी। उसी साल लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में पूरी तरह ईवीएम मशीन के जरिये वोट डाले गए और लोगों ने अपने-अपने उम्मीदवारों को चुना।

ईवीएम के साथ-साथ वोटर-वेरिफाइड पेपर ऑडिट (VVPAT) का साधन भी आया। वीवीपैट से मतदाता को पता चल जाता है कि उसने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। इससे ईवीएम हैंकिंग जैसी खबरों पर विराम लगता है। हालांकि, चुनाव आयोग वर्तमान समय में भी चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए कई कदम उठा रहा है।