राजनीति में सत्ता की कुर्सी को लेकर अब भी खींचतान चलती रहती है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, जब आम लोगों को ब्रिटिश अधिकारियों के सामने कुर्सी पर बैठने के लिए बकायदा सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता था। जिनके पास प्रमाणपत्र होता था, वह कुर्सी नशीन कहलाते थे।

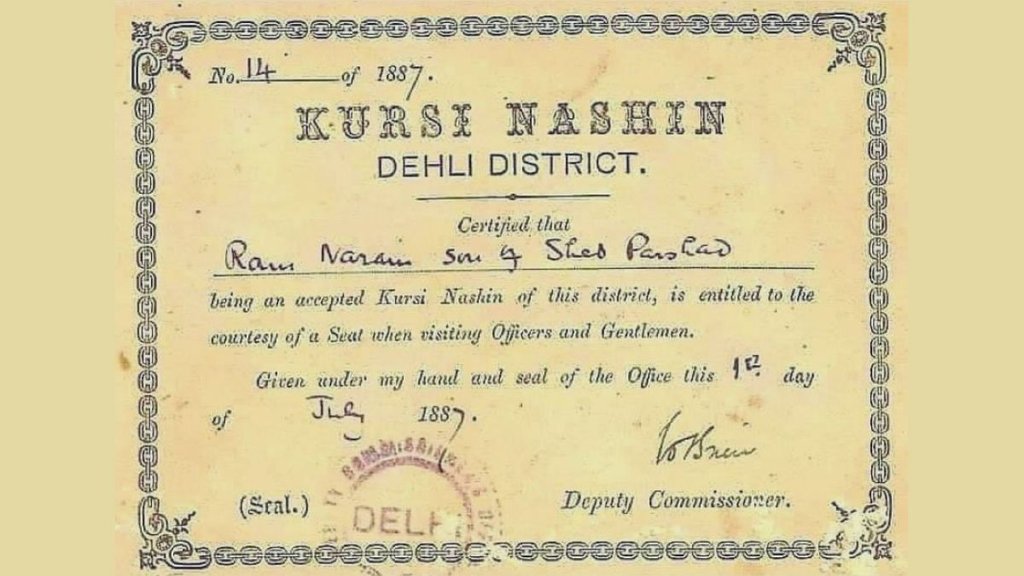

पिछले साल सोशल मीडिया पर जुलाई 1887 का ‘कुर्सी नशीन’ सर्टिफिकेट देखा गया था, जिसे ‘दिल्ली जिला’ के डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी किया गया था और उस पर उनके कार्यालय की मुहर लगी हुई थी। सर्टिफिकेट राम नारायण के नाम से जारी था। इस जिले के स्वीकृत कुर्सी नशीन होने के नाते राम नारायण अधिकारियों और सज्जनों से मिलने पर एक सीट के हकदार थे।

कुर्सी नशीन होने के फायदे

प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय ने साल 2021 में ‘द वीक’ पर एक आर्टिकल लिख बताया था कि कुर्सी नशीन होने का क्या महत्व था। देबरॉय लिखते हैं, “यदि आपके पास कुर्सी नशीन प्रमाणपत्र है तो आप ब्रिटिश अधिकारियों की उपस्थिति में बैठने के हकदार थे। प्रमाणपत्र न होने पर पूरे समय खड़ा रहना पड़ता था। यह विशेष प्रमाण पत्र हस्तलिखित न होकर छापखाने से तैयार करवाया जाता था। इससे पता चलता है कि यह आमतौर पर उपयोग में थे, भले ही अधिकांश लोगों ने उनके बारे में नहीं सुना हो।”

पूरे भारत में वैध नहीं होता था प्रमाण पत्र

देबरॉय अपनी लेख में मुहम्मद हबीब खान तारिन (1829-1888) का किस्सा बताते हैं, जो ब्रिटिश भारत में एक घुड़सवार सेना अधिकारी थे। मुहम्मद हबीब खान तारिन को अंग्रेजों ने नवाब बहादुर और स्टार ऑफ इंडिया (सीएसआई) की उपाधि से सम्मानित किया था। साल 1872 में अंग्रेजों ने उन्हें JP (justice of the peace) बनाया गया, जिसके बाद उन्हें हरिपुर के तालोकर गांव के लिए कुर्सी नशीन प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कुर्सी नशीन प्रमाणपत्र पूरे ब्रिटिश भारत में वैध नहीं था। आप कुछ हिस्सों में कुर्सी पर बैठ सकते थे, हर जगह नहीं।

क्यों थी यह प्रथा?

नेशनल हेराल्ड पर प्रकाशित एक लेख में लेखक, फिल्म निर्माता व इतिहासकार सोहेल हाशमी के हवाले से बताया गया कि अंग्रेजों के पास ऐसे कथित उपकार के अलग-अलग तरीके थे, जिसका इस्तेमाल वह विशेषाधिकार प्राप्त भारतीयों को खुश रखने और सबक सिखाने के लिए करते थे।

दिल्ली के इतिहास को केंद्र में रखकर कई किताब लिखने वाली स्वप्ना लिडल का मानना है कि अंग्रेजों ने यह प्रथा मुगलों से अपनाई थी। इस तरह की व्यवस्था मुगल दरबार में भी थी। उनके दरबारों में भी कुछ लोगों को ही बैठने का विशेषाधिकार प्राप्त था। अधिकांश लोग खड़े रहते थे।”

इस बहस को वर्तमान से जोड़ते हुए प्रोफेसर इरफान हबीब कहते हैं, “आज भी हर कोई किसी अधिकारी के सामने नहीं बैठ सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि अब अनुमति लिखित में जारी नहीं की जाती।”